Le constat est relativement similaire partout dans le monde, à quelques exceptions près – l’Inde et la Malaisie notamment. En Europe en 2015, la part des hommes travaillant dans le numérique est de 313 % supérieure aux femmes. Aux États-Unis, elles décrochent aujourd’hui 18 % des diplômes de Computer Science contre 37 % en 1984. Étant donné que la part des femmes est en constante (quoique lente) augmentation depuis les années 70 dans toutes les autres filières scientifiques et techniques, la question des raisons de la sous-représentation des femmes se pose très spécifiquement dans le cas de l’informatique.

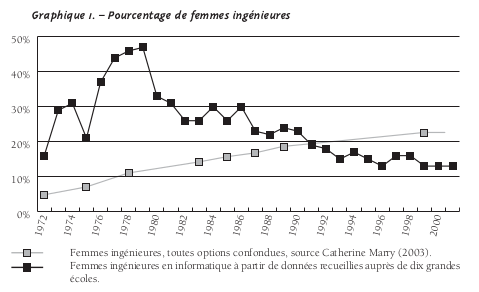

Un grand nombre d’historien·nes et de sociologues se sont ainsi penché·es sur ce problème. Parmi les résultats des premières enquêtes dans les années 1990, deux faits ont particulièrement interrogé les chercheur·ses. D’abord, on redécouvre que les femmes ont joué un rôle central dans les débuts de l’informatique entre les années 1940 et 1980, de par leur importante présence numérique dans ces emplois, mais aussi de par le rôle qu’elles ont joué dans le développement de cette discipline, contribuant à un grand nombre d’innovations et d’avancées techniques. Puis on s’aperçoit, de façon assez troublante, que cette participation exceptionnelle des femmes à un secteur d’emploi technologique s’est suivi d’une désertion relativement soudaine dans les années 1980. Comme on peut le voir sur ces deux graphiques [1], ces années marquent une chute très importante suivie d’une baisse continue de la représentativité des femmes.

Que s’est-il donc passé pour qu’un secteur du monde technique ait été si tôt ouvert à la participation des femmes à une époque où le monde technologique leur était dans sa globalité inaccessible, puis se soit soudainement refermé au moment même de l’explosion du numérique, pour ne finalement jamais vraiment se rouvrir, là où tous les autres secteurs de l’ingénierie rattrapent progressivement – même si difficilement – leur retard en termes de mixité ? Ces questions sont d’autant plus importantes que le numérique est un domaine qui occupe une place très particulière dans notre société. De fait, les technologies numériques façonnent notre monde de part en part – presque toutes les activités humaines y recourent aujourd’hui, et en retour sont transformées par cette utilisation. Dans un monde comme le nôtre, structuré par des rapports de domination entre hommes et femmes, laisser le contrôle du numérique aux hommes revient inéluctablement à renforcer le patriarcat. Technologies inadaptées voire franchement sexistes, exclusion d’un marché du travail en pleine expansion et accroissement des inégalités salariales, les femmes se retrouvent réduites à être consommatrices non averties de technologies toujours plus invasives.

Cet article propose ainsi de revenir dans un premier temps sur l’histoire de la participation des femmes à l’informatique, sur ce parcours étrange qui paraît être une exceptionnelle ouverture suivie d’une soudaine exclusion [2]. Puis, parce que les technologies ne sont pas neutres et sont façonnées par les rapports sociaux, nous reviendrons dans un second temps sur les raisons du divorce entre les femmes et la technique : comment la technologie s’est au cours du XIXe puis XXe siècle construite comme un domaine masculin et comment le patriarcat, de par son fonctionnement même, exclut les femmes de ce qui est socialement considéré comme des domaines techniques. Enfin, nous nous demanderons ce que peut bien signifier une réappropriation féministe des technologies numériques, quand ces dernières sont elles-mêmes façonnées par les relations de domination des hommes sur les femmes.

De la secrétaire obéissante au génie échevelé, trois décennies de masculinisation du code

Les premières statistiques d’entreprises faites aux États-Unis en 1970 montre une participation des femmes exceptionnellement élevée par comparaison avec d’autres domaines techniques. Lorsqu’on regarde les statistiques de diplômes délivrés aux États-Unis entre 1966 et 2010, le domaine scientifique où les femmes sont le plus présentes en 1966 sont les mathématiques et l’informatique.

Dès la mise en place des premiers ordinateurs dans les années 1940, les femmes étaient régulièrement embauchées sur des postes de codeuses. Un exemple particulièrement cité est celui de l’équipe d’ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), un des premiers ordinateurs entièrement électronique et Turing-Complet [3] mis en place en 1945. L’intégralité de l’équipe écrivant le code était composée de femmes, une activité perçue comme étant une combinaison de travail manuel (manipuler les câbles) et de travail administratif (décomposer des calculs, retranscrire des ordres donnés), soit un travail de secrétariat avancé. Pour les ingénieurs et électroniciens qui les avaient embauchées, les codeuses n’étaient là que pour exécuter leurs consignes. Pour eux, la science était du côté des concepteurs de l’énorme machine de 30 tonnes, du hardware et donc des hommes. S’ancre alors à cette époque l’idée que le code est une activité féminine, similaire au tricot ou à la couture, parce qu’exigeant une excessive rigueur, étant répétitive et impliquant la manipulation de « petites choses ». Elle a souvent été décrite comme une activité similaire à la cuisine : il suffit de suivre la recette. Il n’y aurait rien à inventer ou à concevoir, il suffirait d’appliquer minutieusement une série d’instructions.

Trois autres facteurs expliquent pourquoi les femmes ont été massivement embauchées comme codeuses entre les années 1940 et 1970. Premièrement, le code était une discipline émergente : l’activité n’était pas professionnalisée au sens où il n’y avait pas de diplôme de codeur, pas de société de professionnel·les et pas non plus de définition consensuelle et précise de l’activité. Le métier étant nouveau, les embauché·es ne pouvaient être que néophytes, ce qui a grandement bénéficié aux femmes : c’était donc les employé·es le plus en bas de l’échelle, à savoir les femmes, qui avaient le plus d’intérêt à postuler. D’ailleurs le critère d’embauche fut dans un premier temps un simple test de logique : nul besoin de diplôme ou d’une expérience préalable, ce qui aurait pénalisé les femmes qui étaient de fait moins diplômées. Deuxièmement, l’obtention d’un diplôme dans une discipline ne garantissant en rien l’obtention d’un poste dans celle-ci tant le sexisme était important, de nombreuses femmes entrantes dans l’éducation supérieure se sont orientées vers l’informatique où le problème semblait ne pas se poser. De plus, des doctorantes en astrophysiques, des mathématiciennes, des physiciennes... qui ne trouvaient pas de travail ou voyaient leur évolution professionnelle bloquée, se sont tournées vers l’informatique pour y occuper des postes nécessitant des opérations très complexes. Enfin, troisième facteur, l’informatique se développant à toute allure, le besoin en main d’œuvre pour utiliser les machines explosa. Par économie, les entreprises se tournèrent vers un des groupes sociaux économiquement les plus exploités : les femmes. Un argument de vente récurrent des fabricants d’ordinateur était qu’il « suffisait » d’une femme pour le faire fonctionner – sous-entendant non seulement que si même une femme peut y arriver alors tout le monde peut s’en servir, mais aussi que cela ne reviendrait pas trop cher aux entreprises. Reléguées à des postes alors considérés comme non-technique, assignées aux emplois les moins valorisés socialement et économiquement, il faut malgré tout souligner que de nombreuses femmes sont les autrices de contributions cruciales à l’histoire de l’informatique, ce qu’il est impératif de raconter afin de contrer cette invisibilisation de l’histoire.

À partir des années 50, parallèlement à l’embauche massive des femmes, un nouveau modèle de compréhension de ce qu’est le code, qui deviendra par la suite hégémonique, commence à émerger. Les limites matérielles des machines, en particulier leur faible mémoire, imposait de réduire son code sans perdre en efficacité, donc de passer du temps à plancher sur des problèmes très restreints pour bricoler des solutions ingénieuses ; chaque machine avait ses spécificités et les solutions d’un codeur n’étaient pas toujours transposables. De là naît l’image d’un génie créatif et singulier exerçant une forme de magie noire – image renforcée par une série de tests de personnalité qui ont eu un fort retentissement à l’époque, les dépeignant comme des hommes blancs, chevelus et antisociaux. Cette image, appartenant largement au domaine du fantasme, s’est cependant rapidement traduite par une politique à l’embauche dans les entreprises informatiques qui se sont mis à privilégier ce profil en introduisant des tests psychométriques. À la fin des années 1960, quand des enquêtes plus sérieuses furent menées sur les codeurs [4], ils retrouvèrent de façon prévalente ces caractéristiques, renforçant ce stéréotype.

Le coup de grâce aura été porté par ce qui se présentait pourtant comme la promesse de démocratisation de l’informatique : l’arrivée des Personal Computers dans les foyers [5]. Quand les parents achetaient un ordinateur familial, celui-ci était dans la plupart des cas installé dans la chambre d’un fils ; les pères encourageaient leurs fils à s’approprier l’ordinateur et passaient du temps avec eux pour les aider, alors que les filles devaient « se battre pour avoir un peu d’attention ». Dans le même sens, les publicités pour ces ordinateurs – Commodore 64, TRS-80, Apple I & II – étaient entièrement tournées vers les garçons. Ainsi, les jeunes hommes ont été bien plus exposés à l’informatique, dès leur enfance, que les femmes. Arrivés à l’université, les jeunes hommes étaient en avance sur leur formation informatique. Les départements informatiques souffraient d’un manque de moyens : la sélection était donc plus rude et les femmes, qui de fait étaient en majorité moins formées que les hommes à leur entrée dans le cursus, ont été plus nombreuses à quitter ce cursus. De plus, le sexisme ordinaire poursuivait ses œuvres : les femmes doutaient de leur capacité, et cela même si elles avaient d’excellent résultats scolaires, et devaient constamment prouver qu’elles étaient de véritables programmeuses, avec l’injonction d’incarner parfaitement la culture geek, y compris ses éléments de sexisme [6]. Au milieu des années 1990, au moment où l’informatique reprend un second souffle et poursuit son expansion, les contours de la culture geek sont fixés. Malgré les efforts plus ou moins importants des départements d’informatique, les femmes resteront, dans leur ensemble, exclues des développements de ce champ scientifique et technique.

La technique et la nature : dévaluation symbolique et matérielle du travail des femmes

Ce processus de masculinisation d’une activité est loin d’être exceptionnel – en fait, toute activité associée au technologique et à l’ingénierie est passée par un processus relativement similaire. Alors qu’au XIXe siècle, le terme « technologie » s’appliquait aussi bien au tricot qu’au travail du métal, sa définition s’est considérablement restreinte au cours des années 1930, pour ne plus désigner que les activités considérées comme relevant des sciences appliquées – soit, du domaine des ingénieur·es, de la machinerie et des hommes.

On retrouve au cours de ce processus plusieurs phénomènes clefs observés dans le cas de l’informatique. Avec le développement du capitalisme industriel, le besoin en ingénieur·es a explosé : en conséquence, de nombreuses femmes (et de personnes racisé·es) ont cherché à intégrer ce nouveau marché du travail. Les ingénieurs déjà établis ont ainsi déployé des stratégies pour protéger leur statut de la dévaluation financière et symbolique que supposait cette entrée féminine sur leur secteur de travail – dont la professionnalisation de leur métier qui implique, comme nous l’avons vu, la création de filières scolaires dédiées, la scientifisation de l’activité, la stratification de la profession et une fois de plus, la création d’une identité et d’une culture masculine du métier.

En l’occurrence, cette identité s’est focalisée sur deux éléments : la machine et le corps des hommes, redéfinissant dans le même temps le masculin. Paradoxalement, alors que les ingénieurs cherchaient à se distancier le plus possible des travailleurs en col bleu, cette période marque le développement d’une idéologie moderne du corps masculin comme puissant, endurant, musclé et manipulant des machines mécaniques et imposantes – idéologie qui sera par la suite raffinée avec le développement du numérique, pour y inclure encore plus fortement la dimension de complexité.

Ce patriarcat qui structure l’organisation de notre société, repose en dernière instance sur l’assignation des femmes à ce qu’on appelle le « travail reproductif », ce travail qui consiste à reproduire et entretenir l’humanité : mettre au monde, prendre soin des personnes dépendantes (enfants, malades, personnes âgées), s’assurer du bien-être psychologique d’autrui, cultiver et nourrir, créer un environnement propice au repos avec un foyer agréable, etc.

Le point important pour nous est que ce travail reproductif a besoin d’être effectué gratuitement ou à très bas coût, sans quoi le capitalisme ne peut pas fonctionner : si les travailleurs devaient payer à son juste prix ce travail (en rémunérant par exemple le travail des mères), ils n’auraient pas assez pour vivre, et donc pour retourner le lendemain au travail. Et si c’était aux entreprises de payer pour ce travail, tout leur profit y passerait. La meilleure issue est donc de retirer à ce travail sa nature même de travail, afin qu’une rémunération ne soit pas exigée. [7] La fiction de deux genres distincts ayant des qualités distinctes (le masculin dominant ou au mieux « complétant » le féminin) sert cette assignation : les femmes seraient douces, préoccupées des autres, sacrificielles, auraient un instinct maternel, seraient tournées vers la sphère familiale... bref, autant de qualités qui feraient qu’en effectuant les tâches nécessaires à la reproduction de l’humanité, elles ne travailleraient pas mais réaliseraient leur nature profonde.

Mais au cours du XXe siècle, du fait du développement des mouvements féministes, s’est créé un marché du travail productif (partiellement pris en charge par l’État via les services publics – crèches, écoles, hôpitaux, etc., partiellement par des entreprises privées ménage, nounous, aide à domicile, etc.), : il a donc bien fallu reconnaître qu’il s’agissait d’un travail. Pour autant, le dilemme du travail reproductif sous le capitalisme ne change pas : on ne peut pas payer ce travail à sa juste valeur [8]. Alors, en plus de maintenir la fiction du genre féminin, il faut dévaloriser ce travail. Et une des manières les plus efficaces de le faire est de retirer à ce travail toute caractéristique « technique », puisque plus un travail est socialement considéré comme technique et exigeant des compétences, mieux il est rémunéré. Garder un enfant en appellerait à des « instincts » ou « du bon sens », tandis que construire une maison en appellerait à des compétences techniques acquises. Ainsi, dans le maintien d’une hiérarchie symbolique et matérielle des deux genres, on a assigné les femmes et leur travail à la Nature, et les hommes à la technique.

Derrière le divorce des femmes d’avec l’informatique, il y a celui d’avec la technologie, et encore derrière, d’avec la technique. Ce n’est pas un divorce des « âmes », ou des envies, ou encore des capacités, c’est un fossé entretenu par des structures sociales construites par des siècles de division genrée du travail, d’idéologie sexiste et de façonnement des subjectivités.

Pour une informatique populaire : nous voulons des syndicats et des hackerspaces féministes

Alors que faire ? Il est clair que la maîtrise de l’informatique est aujourd’hui un enjeu d’émancipation, que ce soit d’un point de vue financier – pour avoir accès à des emplois qualifiés –, pour contrôler nos données personnelles, et pour comprendre cet outil qui structure toute notre vie sociale. La question est d’autant plus aiguë pour les femmes qu’elles sont particulièrement exposées au vol des données, au harcèlement, au contrôle de leurs faits et gestes par leur entourage. Pour rappel, la plupart des femmes seront victimes de viol, de harcèlements et/ou d’agressions sexuelles au cours de leur vie, et la tendance n’a pas l’air de s’essouffler [9]. En 2018, 7 affaires sur 10 étaient classées sans suite et sur Internet, une récente étude a montré qu’une femme sur quatre entre 16 et 25 ans était victime de cyberharcèlement (vol et divulgations de photos et vidéos personnelles, moqueries sur le corps, harcèlement sexuel, etc.).

Une conclusion de cette histoire de l’exclusion progressive des femmes de l’informatique est que le problème est profond et à partir d’un certain point, indépendant des acteurs du milieu, puisque le sexisme est inhérent au fonctionnement du capitalisme : la bonne volonté ne suffit pas. Il faut donc toujours garder en tête que l’objectif est à terme de renverser ces structures. Pour autant, il est toujours possible de transformer, au moins en partie, l’existant. La première chose à faire est que les femmes du milieu de l’informatique (mais aussi les personnes LGBTI) s’organisent entre elles, ce qu’elles font déjà : à travers des syndicats pour défendre leurs conditions de travail et leur salaire, en luttant contre la culture sexiste, en organisant des espaces dédiés aux femmes pour les intéresser au numérique, etc.

Un exemple inspirant de réappropriation féministe de technologies vitales est le mouvement d’auto-gynécologie qui s’est particulièrement développé en France dans les années 1970 lors du mouvement pour la légalisation de l’avortement, et qui a de nouveau pris son essor dans les années 2010. Trois points nous semblent spécialement intéressants. Premièrement, tout le savoir produit dans les années 1970 dans ces groupes autogérés de femmes, diffusés à une échelle large via l’implantation des groupes locaux, s’est par la suite largement perdu et cela, même si un certain nombre des participantes sont devenues (ou restées) gynécologues. Cela veut dire que le maintien d’un réseau autonome de l’État et des professions, où se côtoient spécialistes et non-spécialistes, est crucial. Deuxièmement, parce que ces femmes se posaient la question en termes de besoins et non d’insertion dans un champ professionnel, elles ont posé un regard critique sur les techniques et technologies produites par le corps médical, mettant à jour des enjeux de pouvoir et de domination qui se jouaient dans ces pratiques. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on est sérieusement en attente d’un tel mouvement aujourd’hui sur le numérique, à l’heure où l’usage des réseaux sociaux est naturalisé, où son coût écologique est faiblement interrogé, où cela produit des effets de surveillance généralisé, etc. Enfin, elles ont produit de nouvelles pratiques et techniques gynécologiques. Parce que les outils médicaux sont très chers, elles se sont aussi posé la question de comment avoir accès à un kit peu cher et efficace qui couvre l’essentiel des besoins. Récemment, Gynepunk, un collectif de hackeuses féministes a développé un kit d’auto-gynécologie en utilisant des imprimantes 3D, la carte électronique de microcontrôleur Arduino, etc. Dans un tel contexte, le but est de faire le moins cher et le plus simple possible : plus une technologie sera low tech et accessible, plus elle sera valorisée.

Si l’on s’appuie sur cette expérience, l’enjeu pour les femmes aujourd’hui est de créer des espaces où le numérique est interrogé, réapproprié et détourné pour répondre à leurs besoins. En somme, il nous faut des hackerspaces féministes, accessibles à tou·tes, où la culture hack elle-même, héritière de cette histoire sexiste de l’informatique, est critiquée, redéfinie et transformée. Dans le même temps, au vu de la longue histoire de l’exclusion des femmes du domaine technologique, il nous faut lutter dans le monde du travail contre le sexisme, pour la revalorisation technique des emplois féminins et pour la féminisation de ces emplois. Mais au final, peu nous importe le nombre de Marissa Mayer (ex-CEO de Yahoo) et de Sheryl Sandberg (COO de Facebook). Certes, elles aident à une meilleure représentativité des femmes, mais à quel prix ? À celui de l’approbation de toute une industrie qui s’est construite sur l’exclusion et l’exploitation de pans entiers de la population. Ce que nous voulons, c’est une informatique féministe, populaire, antiraciste et écologique, et qui, avant toute autre chose, réponde à nos besoins sans dominer.