Vous utilisez tous les deux l’expression « technologies zombies » – mais en deux sens très différents. José, il s’agit d’un concept que tu développes en opposition aux technologies dites « vivantes ». Quant à toi, Nicolas, c’est un concept avec lequel tu es familier du fait de tes objets d’étude. Pourriez-vous brièvement nous préciser le sens et l’origine de cette expression dans le contexte d’usage qui est le vôtre ?

José Halloy : J’analyse les technologies à l’aune de la durabilité (soutenabilité) dans le cadre de pensée de « l’Anthropocène ». La question qui se pose est de savoir si un système technique est durable et de préférence sur la longue durée, c’est-à-dire au-delà du siècle, voire sur des millénaires. Par durable, je veux dire que l’ensemble des matériaux, des procédés de fabrication et du maintien en fonctionnement puissent perdurer dans la longue durée, sans épuisement des ressources matérielles nécessaires ni une utilisation d’énergie non renouvelable en particulier d’origine fossile carbonée (charbon, pétrole, gaz). Cela implique aussi d’évaluer l’impact des systèmes techniques sur les écosystèmes et, par conséquent, sur les cycles biogéochimiques du système Terre. Considérant les systèmes techniques issus de la révolution industrielle et leurs héritiers successifs, force est de constater que la plupart de ces systèmes ne sont pas durables. En effet, ils consomment d’importantes quantités d’énergie d’origine fossile. Ces énergies sont épuisables de par leur spécificité de stock à l’échelle des millénaires. De plus, leur combustion produit une importante perturbation sur le cycle du carbone qui induit le réchauffement climatique observé. Par ailleurs, l’essentiel des matériaux utilisés pour fabriquer ces systèmes techniques sont d’origine minérale. Là encore, il s’agit de ressources de type stock, et donc finie à l’échelle des millénaires. Leur extraction massive, en croissance exponentielle pour nombre de ces ressources, mène inéluctablement à leur épuisement.

À l’aune de la durabilité, on peut considérer ces systèmes techniques comme « morts », c’est-à-dire voués à disparaître : soit de par les contraintes physiques mentionnées, soit par nécessité sociétale de survie face aux dérèglements climatiques et systémiques du système Terre. Pour autant, nous pouvons constater que ces systèmes techniques sont non seulement très présents (dans le monde occidental, modèle de société dominant), mais surtout se multiplient et engendrent des héritiers forgés sur les mêmes principes délétères d’épuisement des ressources minérales et énergétiques fossiles. C’est pour cela que j’appelle ces systèmes techniques des « zombies », à savoir des technologies mortes à l’aune de la durabilité mais envahissant frénétiquement encore le monde au détriment des humain·es et de la biosphère.

Par contraste avec ces technologies zombies, j’appelle au développement de « technologies vivantes ». Ces technologies vivantes auraient des propriétés du vivant, tant du point de vue de leur fonctionnement physico-chimique que des procédés de mise en œuvre. En particulier, comme le vivant, ces technologies doivent fonctionner à faible puissance et, par conséquent, à faible consommation énergétique, ce qui leur permettrait de fonctionner avec des énergies renouvelables. Quant à la chimie de ces technologies, elle devrait être semblable au système vivant, et ces technologies devraient être connectées aux cycles biogéochimiques fondamentaux (carbone, azote, eau, oxygène, etc.), ce qui inclut des formes d’authentique recyclage. Contrairement au recyclage industriel, qui est souvent limité et qui régénère des produits mais de qualité dégradée, le vivant, par des cycles de recyclage longs et complexes, évite ces écueils.

Il existe déjà certaines technologies qui correspondent peu ou prou à cette conception. Ce sont des systèmes techniques biosourcés et/ou faisant usage d’êtres vivants. Il ne s’agit pas de biomimétisme – comme copier ou réinterpréter une fonctionnalité biologique avec des matériaux et des procédés qui ne sont pas compatibles avec les cycles biogéochimiques du vivant. Il s’agit de faire avec du vivant, en tout ou en partie, et de connecter les systèmes techniques aux cycles du vivant, donc à des contraintes biophysiques importantes. Cet appel correspond à un gigantesque effort de recherche et d’innovation. L’essentiel reste à découvrir et à inventer. Nous avons besoin de créativité pour fabriquer des technologies vivantes qui respectent les contraintes biophysiques du système Terre et préservent la durabilité de l’humanité. La comparaison avec le vivant est essentielle car l’humanité fait partie du vivant et parce que nos soucis écologiques proviennent d’une déconnexion du vivant.

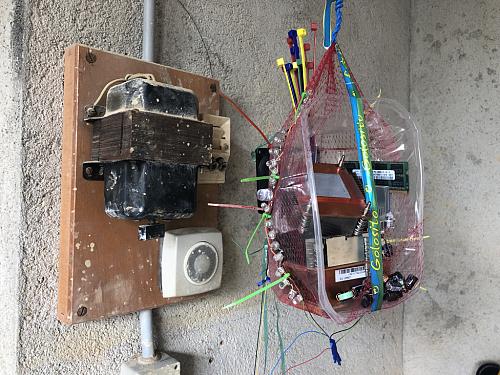

Nicolas Nova : De mon côté, j’utilise ce terme en référence à la notion de « Zombie Media » proposée par deux chercheurs en media studies – Garnet Hertz et Jussi Parikka [1], lesquels désignent ainsi les objets techniques théoriquement « morts » mais ramenés à la vie pour des usages plus ou moins éloignés de ceux pour lesquels ils ont été conçus. Dans mon propre travail d’enquête de terrain, j’ai par exemple rencontré des créateurs d’instruments de musique électronique qui démontent des ordinateurs des années 1980 pour en extraire le processeur son et le réinstaller ensuite, hybridé, à des composants plus modernes [2]. Voilà donc un exemple de pratique technique – c’est-à-dire de mise en œuvre sociale des manières de faire avec ou sans objets techniques en situation – que je trouve doublement intéressante. D’abord, car elle préfigure un ensemble de phénomènes potentiellement amenés à se généraliser à l’avenir, du fait de la raréfaction des matériaux nécessaires à la production continue des objets numériques. Autrement dit, les technologies zombies, faites d’objets techniques dépassés, réanimés pour diverses formes de réemploi, sont un futur possible et probable. Et ensuite, car elle interroge la notion de « low tech », en montrant qu’il existe tout un éventail de pratiques intermédiaires entre le « low » et le « high » avec des hybridations techniques du genre de celle des Zombie Media.

Vous vous accordez tous deux à critiquer la notion de low tech pour des raisons assez proches qui ont trait à son caractère insuffisant du point de vue d’une pensée (ou philosophie) de la technique. Pourriez-vous développer ce point ?

Nicolas Nova : Si j’entends bien les objectifs de sobriété artefactuelle et énergétique liés au terme de « low tech », il me semble que c’est une notion imprécise et sujette à toutes sortes d’interprétations.

Il y a d’abord un problème de précision de ce qualificatif. Lorsque l’on parle de techniques dites « low » opposées à d’autres, quelle est l’échelle considérée ? Quels sont les critères ? Le terme fait en effet parfois référence aux matériaux employés (le bois, des éléments recyclés), au fait que les composants utilisés dans tel ou tel objet ne soient pas les plus récents (voire parfois franchement anciens), à la consommation énergétique nécessaire à l’usage (ou à la production, mais c’est plus rarement mentionné), aux types de techniques employées (électricité ou non, connexion au réseau ou non).

Un second écueil qui me frappe concerne le côté binaire de la formule. On pourrait a minima parler de gradient, et mettre cela au pluriel en référence aux multiples pôles ou critères que je viens de citer. L’existence de technologies zombies dont je parle plus haut montre justement qu’il convient de considérer toute une gamme d’intermédiaires et d’hybridations. J’ai parfois l’impression que le terme paraît présupposer que toute technique opposée au « high » est vertueuse et que les médiations techniques sont malheureuses. Or comment en être sûr ? Comment généraliser ? Il est clair que le bois est un matériau a priori intéressant, mais quelle énergie faut-il pour le récolter, le transformer, l’assembler ? Et quelles sont les conséquences d’un usage généralisé du bois ? Enfin, il me semble que ce terme repose sur une vision très occidentale, qui romantise un peu la possibilité d’un retour à un mode de vie ancien potentiellement plus vertueux... et qui néglige les apports de certains objets techniques, voire de découvertes scientifiques. C’est la raison our laquelle je préfère le qualificatif de « wild tech » à l’époque proposée par des collègues anthropologues de la revue Techniques & Culture, pour désigner les directions inattendues des innovations, les usages imprévus, inopinés des technologies qui en retour les redéfinissent.

José Halloy : J’ai découvert l’opposition « low tech » à « high tech » par le livre de Bihouix, L’Âge des low tech. Je partage avec Bihouix le constat que les « high tech » (beaucoup des technologies du numérique mais aussi bien d’autres technologies) actuelles posent d’immenses problèmes de soutenabilité sur la longue durée, au-delà donc du siècle. Ces technologies font bien partie de la catégorie « zombie » dans le sens que j’ai proposé. Pour autant, en quoi la catégorie « low tech », qui en réalité ne me paraît pas définie, permettrait-elle de répondre à la question de la durabilité des technologies ? Comme démonstration par reductio ad absurdum, j’évoque souvent un monde basé sur les techniques du néolithique et dont les matériaux essentiels seraient des roches spécifiques. Les roches sont des stocks finis à l’échelle de temps de l’humanité. On pourrait donc très bien imaginer la « crise du silex » à laquelle serait confrontée une humanité néolithique généralisée à l’ensemble de la planète et à de grandes populations humaines. Leroi-Gourhan dans Le Geste et la Parole montre des courbes qui sont l’équivalent de la loi de Moore mais pour l’efficacité de la taille des roches au néolithique. Il y a bien eu un effort d’efficacité dans ces techniques. Les efforts d’efficacité se traduisent souvent en effet rebond, c’est-à-dire en une plus grande consommation globale de ressources. L’efficacité d’intégration des transistors dans les puces électroniques (loi de Moore) fut l’un des moteurs de la prolifération de l’électronique et, par conséquent, d’une plus grande consommation de ressources énergétiques et matérielles. Si les ressources utilisées sont des stocks, ces effets rebonds vont provoquer une surconsommation qui entraînera leur épuisement.

Le terme « low tech » pointe pourtant vers une supposée simplicité ancestrale de ces technologies qui seraient à la fois plus simples, plus frugales voire durables. Tout cela ne me paraît pas fondé. Le concept « low tech » produit l’effet secondaire de rejet, a priori, de nouvelles techniques qui seraient issues de découvertes scientifiques.

Je prône l’exact inverse, c’est-à-dire que nous n’avons jamais eu autant besoin de sciences et de techniques pour sortir l’humanité des précipices de l’Anthropocène. Les technologies soutenables restent largement à définir et à inventer. Pour le moment, l’ensemble des programmes de recherche ne vont pas dans la bonne direction. Pour le moins, la place des recherches sur des technologies durables sur la longue durée reste très marginale. Ce manque de clairvoyance de la recherche scientifique actuelle remet aussi en question la définition des objectifs et les institutions scientifiques. Il se pourrait que la recherche actuelle soit trop orientée vers des visions industrielles à court terme. Des questions d’échelles de temps et d’institutions se posent avec acuité.

Parler de technologies zombies induit un certain rapport au temps. On le conçoit aisément en ce qui concerne le passé (d’autres techniques plus soutenables dans le cas de José ou dépassées pour Nicolas). Mais c’est également vrai du présent (comment repenser l’urgence actuelle en prenant à bras le corps la question technique ?) ou futur (quel est l’avenir de la technique ou des techniques si l’on considère qu’il s’agit d’une dimension intrinsèque à l’humanité ?). Comment prenez-vous en compte le temps dans toute sa richesse ?

José Halloy : Le temps est une dimension essentielle et trop peu pensée dans l’élaboration des technologies. La soutenabilité idéale des technologies ne peut se concevoir que dans la longue durée, idéalement des millénaires. Qui de nos jours envisage ce type de durée dans le cadre de l’innovation et de l’invention technologique ? Le temps politique est de l’ordre du quinquennat. Dans l’industrie, une bonne partie de la recherche et développement (R&D) est aussi de l’ordre du quinquennat. Seuls de très grands groupes industriels se permettent d’avoir des laboratoires qui envisagent les deux ou trois décennies suivantes. On reconnaîtra les laboratoires mythiques d’IBM, de feu les Bell Labs ou d’Alphabet Inc. actuellement.

Cependant, les climatologues nous présentent des échelles de temps en siècles, en millénaires et en millions d’années. L’étude du vivant n’est pas en reste, on y retrouve également un mille-feuille d’échelles de temps qui vont du hic et nunc de l’individu vivant (les quelques secondes !) aux échelles évolutionnaires en millions voire en milliards d’années. Le vivant étant ma référence, c’est un repère que j’utilise pour la définition de durable, à savoir ce qui perdure sur les échelles de temps du vivant et donc sur six cents millions d’années, pour nous limiter, a priori, aux organismes multicellulaires élaborés. Comment inventer et fabriquer des technologies qui existent sans générer des problèmes mortifères sur de telles échelles de temps ?

La perception de l’histoire des techniques pose aussi problème de par l’omniprésence de la flèche du temps du progrès technique : du « primitif » vers le plus élaboré. Cette vision a été remise en question par l’historien David Edgerton dans son livre The Shock of the Old. Il nous invite à revoir notre conception des technologies et à constater, entre autres, la simultanéité, la coexistence du « vieux » et du « moderne ». Il invite à reconsidérer la complexité avec laquelle les sociétés appréhendent les technologies.

Penser la technologie, c’est déplier un mille-feuille temporel qui prend en compte le court, le moyen, le long et le très long termes. À ce mille-feuille s’ajoute la dépendance au chemin. Les systèmes techniques mis en place transforment le monde et le rendent dépendant à ces systèmes techniques. Ils déploient leurs infrastructures qui structurent physiquement le monde et les échelles de temps, ce qui rend d’autant plus difficiles les transitions techniques souhaitables vers des systèmes plus soutenables.

Nicolas Nova : Je suis frappé par la manière dont la question de la durée d’utilisation des objets techniques s’est progressivement rétrécie, dans les usages, mais aussi dans la conception. Les processus d’invention – c’est-à-dire de création d’un nouveau dispositif ou procédé – et d’innovation – la diffusion de nouveaux produits et services dans le corps social – ont été adaptés aux valeurs de l’économie actuelle favorisant une production plus flexible, personnalisée et sans cesse renouvelée. Et ce phénomène continue aujourd’hui alors qu’on se rend compte que la consommation de ressources qu’il nécessite est absurde. C’est comme si la question du temps – temps long des usages, temps long de la conception – était éludée. Cela me semble aller à l’encontre de la formation des designeur·ses ; lesquel·les ont été souvent éduqué·es avec cette maxime de l’architecte et design fino-états-unien Eliel Saarinen qui disait « Conçois toujours une chose en la replaçant dans son contexte général. Une chaise dans une pièce, une pièce dans une maison, une maison dans un quartier, un quartier dans un plan de ville ». Or le « contexte général » n’est pas strictement spatial, il est aussi temporel, puisqu’il paraît problématique de gâcher ou d’accaparer des ressources pour créer des objets non durables. Mais penser un « contexte général » de durabilité ne fait pas vivre l’économie de marché actuelle. Si l’objectif de concevoir un ordinateur robuste et fonctionnel sur une durée de cinquante ans – je prends ce chiffre au hasard – paraît être un objectif passionnant pour ingénieur·es et designeur·ses, cela ne semble guère être un objectif pour les entreprises. Nous n’avons visiblement pas, c’est le moins que l’on puisse dire, la/les société(s) qui vont avec de telles entreprises... et encore moins avec les défis actuels qui nous font face.

Il m’apparaît enfin que le succès de l’expression « low tech », initialement portée par des ingénieurs, s’explique avant tout par le fait qu’elle rassemble et cristallise un grand nombre de projets sous une même bannière. En tant qu’enseignants-chercheurs en physique et en design, quelles prises, quels leviers pour l’action vous semblent ouvrir des conceptions alternatives ? Inversement, à quels obstacles se heurtent-elles ?

Nicolas Nova : En tant qu’anthropologue qui officie dans des écoles de design et d’ingénieurs, il me semble pertinent de partir de cette notion de « low tech » et de ses apories pour constater la nécessité de forger et d’utiliser des pistes alternatives (« wild tech », « numérique situé »), c’est le travail des sciences humaines et sociales (SHS), par exemple en enquêtant sur les pratiques ou en reprenant le questionnement de la philosophie des techniques ; ensuite, travailler sur les implications de telles pistes dans le cadre de projets qui explorent la pertinence de ces pistes, les manières de les faire advenir et d’en partager les résultats au plus grand nombre.

Il peut s’agir par exemple de repenser les fonctionnalités et l’apparence d’un site web pour atténuer la consommation électrique du serveur qui l’héberge, ou de repenser la création d’un jeu vidéo en limitant au maximum la bande passante qu’il nécessite. L’objectif consiste à produire des objets spéculatifs témoignant d’un scénario prospectif, qui nous invite par exemple à nous représenter les conséquences – positives, négatives, étranges, surprenantes – de toute une gamme de services de réparation ou de maintenance qui pourraient voir le jour. Un groupe d’étudiant·es que j’encadrais il y a deux ans avait par exemple produit une vidéo de design fiction qui imaginait le déploiement de services de sauvegarde de données en magasin, sans accès au cloud. Dans un autre registre, j’avais aussi travaillé sur la manière dont des organisations auraient à gérer des systèmes d’information disparates faits d’ordinateurs des années 1980, 1990 et 2000 pour continuer à servir des client·es – une situation singulière pour un pays occidental mais que j’ai pu rencontrer dans des pays non-occidentaux.

Ces différents projets ne sont pas des solutions directes mais des moyens de construire, des moyens de conceptualiser ces modalités d’amélioration de la durabilité des objets techniques.

José Halloy : En effet, l’avantage de « low tech », tout comme celui de « high tech » – les deux ne sont jamais que les faces d’une même pièce –, est qu’il permet d’agréger des projets, parce que le flou des définitions et la polysémie des termes permettent d’y projeter ce que l’on veut. Fondamentalement, aucun des deux ne pose convenablement et clairement la question radicale de la soutenabilité des techniques.

Pour ma part, j’ai choisi d’axer ma réflexion sur une comparaison permanente et radicale avec le vivant. Je prends le vivant comme référence et comme source de solutions à trouver et à inventer. Les questions écologiques et la question de l’existence de l’humanité sont des questions du vivant. Nous avons besoin d’une analyse radicale des techniques, c’est-à-dire de chercher les racines des problèmes de soutenabilité créés par les technologies. Il existe bien sûr beaucoup d’autres questions au sujet des technologies mais, ici, je me place dans le cadre de l’Anthropocène et, par conséquent, de l’urgence et des priorités de recherche que cela implique.

Assurément, ces questions ne sont pas l’apanage des sciences et des techniques (S&T), d’autant que les sciences humaines et sociales (SHS) ont beaucoup à dire et à faire, puisqu’il s’agit d’inventer de nouvelles sociétés. Ce qui complique la tâche est le persistant et délétère fossé entre SHS et S&T. Dans le laboratoire où je travaille, nous avons choisi de créer des interfaces entre SHS et S&T. Au-delà des questions épistémologiques, nous nous rendons compte des difficultés institutionnelles fortes qui en résultent. Les sciences sont encore et toujours organisées en disciplines, à tous les niveaux d’organisation, que cela soit dans les universités, les instituts de recherche et les grands organismes de recherche. La spécialisation en disciplines est très utile car elle permet des approfondissements peut-être plus difficiles sans elle. Cependant, les divisions disciplinaires sont des freins importants à l’élaboration de technologies soutenables. Puisqu’il s’agit de développer des systèmes techniques connectés de manière appropriée au système Terre, il est nécessaire d’avoir des visions globales. Aucune discipline ne peut à elle seule prétendre capturer une vision globale des objets de recherche concernés. Au-delà de la question institutionnelle des disciplines scientifiques, se pose la question plus générale des institutions politiques. Avons-nous des institutions capables de piloter les changements requis par les défis écologiques ? Rien n’est moins sûr. La gestion des communs biosourcés dans les sociétés européennes préindustrielles a suscité la création d’institutions appropriées pour gérer ces biens biologiques. Les réponses aux défis existentiels de l’écologie dans l’Anthropocène nécessitent sans doute une nouvelle créativité institutionnelle.

Nicolas Nova : Sur la base de ma double formation en sciences et sciences sociales, c’est dans une école d’arts appliqués que j’ai trouvé ma place pour aborder ces questions, en particulier dans le champ du design numérique, qui m’a permis d’explorer la façon de croiser des investigations ethnographiques (comprendre les usages, saisir les cultures et leurs contextes), d’étudier les contraintes et opportunités venant des sciences et techniques, et de réaliser une synthèse créative afin d’explorer des pistes. Et toutes ne sont pas des solutions, mais il peut s’agir de provocations et de spéculations pour faire réfléchir et reformuler les questions que nous abordons, d’ébauches et de pistes sur lesquelles construire avec d’autres, d’expérimentations temporaires pour tester des idées, etc. À cet égard, je travaille depuis quelques années à combiner mes recherches sur les lieux de réparation et de bricolage électronique avec mes enseignements sur le design numérique, dans le but de faire plancher mes étudiant·es sur les questions de durabilité des objets, de médias zombies, de ré-emploi dans le champ des technologies de l’information.