La réponse à cette question fait l’objet de nombreuses crispations liées à une vision monolithique de la propriété comme une propriété forcément exclusive. Sortir de ce mythe et considérer la propriété comme un « faisceau de droits » est une nécessité pour saisir, sans la déformer, la grande diversité dans les modes d’usage de la terre et dans la définition des ayants droit sur les ressources qui prévalent aujourd’hui en Afrique.

Plus encore, sortir de ce mythe permet d’appréhender des dynamiques contemporaines de communs à l’œuvre en Afrique autour d’enjeux majeurs tels que l’accès aux services publics de base, aux soins ou à la formation. Ces communs contemporains, s’ils prennent le relai dans certaines situations de traditions communautaires singulières et locales, n’en constituent pas le prolongement. Ils sont autant d’expériences qui participent de la reconfiguration des espaces juridiques, économiques et politiques pour répondre à des enjeux de justice sociale et écologique à différentes échelles, parfois par-delà les frontières du continent africain. Ils sont sans aucun doute une source d’inspiration parmi d’autres pour faire face aux crises d’aujourd’hui.

L’objet de cet article est de bâtir sur la riche expérience foncière de l’Afrique, replacée dans son contexte historique, afin de questionner la propriété et d’en comprendre les différentes facettes. À partir des travaux sur les communs, il propose une réflexion sur la sécurisation de l’accès et de l’usage de ressources diverses, matérielles et immatérielles, en mobilisant la notion de faisceaux de droits, alternative à la propriété exclusive dominante dans un monde financiarisé.

Foncier rural, entre droit positif et normes coutumières

Pour comprendre les réalités foncières en Afrique, il est nécessaire de revenir, à grands traits et au risque d’être réducteurs, aux dynamiques historiques qui y ont conduit. [2] En Afrique subsaharienne, la propriété foncière a longtemps relevé, sous des formes variées, d’un droit local, oral, informel, relevant de la coutume. Dans la période précoloniale, les institutions traditionnelles locales jouissaient d’une certaine autonomie dans le règlement des conflits liés au foncier. Elles en définissaient les normes d’accès et d’usage selon les activités agricoles, qu’elles soient sédentaires, de cueillette, de pêche ou d’élevage transhumant. Ce fonctionnement n’était pas dépourvu d’une certaine verticalité, dans la mesure où le chef du village (et sa famille) détenait le droit d’être lui-même à la source d’autres droits, en particulier foncier. Il n’était pas non plus exempt d’inégalités.

Ces logiques coutumières pouvaient s’exercer de manière différenciée mais trouvaient leur légitimité dans une multitude d’us et coutumes et ce sont les coutumes, les valeurs héritées et transmises de génération en génération, ainsi que les décisions du conseil des anciens, du village, du clan et de la fraction qui ont permis de perpétuer au fil du temps quelques principes fondamentaux, notamment : le caractère sacré de la terre ; son inaliénabilité ; et la croyance en l’appartenance de la terre aux puissances surnaturelles.

La terre ne pouvait ainsi faire l’objet d’une appropriation par un membre de la communauté. Les droits sur la terre en milieu traditionnel étaient des droits d’usage, non de possession. La terre en elle-même ne faisait pas l’objet d’un droit en tant que tel. En revanche, l’usage auquel elle était affectée (le droit de cultiver un champ et de profiter des récoltes par exemple) se voyait garanti et protégé, sur un ordre hiérarchique, par une série de principes coutumiers, dont les soubassements étaient philosophiques et religieux.

La colonisation a marqué un véritable tournant. Dans les pays africains de l’empire colonial français, le modèle administratif, fondé sur un monopole étatique sur les terres non enregistrées, est importé : la majorité des terres coutumières tombent sous l’administration coloniale et les populations ne gardent que l’usufruit de leur domaine, qui peut leur être retiré à tout moment en fonction des impératifs de l’État. Le principe de l’État-nation est par la suite entériné au lendemain des indépendances par les classes politiques africaines, et l’accès au foncier nécessite dès lors, d’après les codes fonciers nationaux hérités de l’administration coloniale, l’enregistrement et la délivrance d’un titre foncier par les services domaniaux. L’introduction de principes d’organisation foncière « modernes » tels que la privatisation des terres et leur marchandisation a ainsi fragilisé les normes sociales qui régissaient le fonctionnement des gouvernances traditionnelles. En parallèle, les États africains peinent à se déployer pleinement sur les territoires et les codes fonciers uniformisés sont mal acceptés. De là sont nées des situations locales complexes où s’exercent différents registres de reconnaissance de droits à la terre, nationaux, coutumiers, locaux, qui coexistent, sans lien hiérarchique entre eux. Cette réalité est définie sous l’expression de « pluralisme juridique et institutionnel ». [3]

Du « pluralisme juridique » aux faisceaux de droits

Dans nombre de situations en zones rurales en Afrique, le pluralisme juridique à l’œuvre sur les questions foncières est mobilisé par les acteurs selon les intérêts qui leur sont propres. Il peut générer des conflits entre un pouvoir public (collectivité locale ou autorités nationales), qui a pour lui la légitimité des urnes, et les autorités traditionnelles et les ayants droit locaux, qui jouissent d’une légitimité sociale et sacerdotale, héritée de l’histoire. Mais ce pluralisme peut également être « organisé », dans une logique de « faisceaux de droits », et devenir ainsi une ligne de tension dynamique de résolution des conflits liés à l’accès et à l’usage des terres.

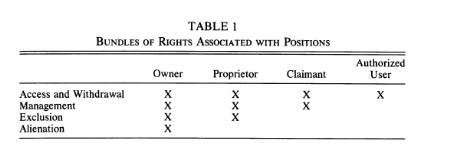

Dans un article fondateur [4] écrit en 1992, Elinor Ostrom et Edella Schlager définissent un droit de propriété comme « l’autorité d’entreprendre des actions particulières relatives à un domaine spécifique ». Dans les Common Pool Resources (CPR) qu’elles étudient, elles distinguent trois niveaux. Au niveau opérationnel, où les évènements se déroulent, les règles « influencent directement les décisions quotidiennes des usagers concernant le moment, le lieu et la manière de soustraire des unités de ressources ». [5] Elles traitent également de la surveillance et des sanctions à appliquer. On y distingue le droit d’accès physique dans la zone et le droit de prélever pour chaque usager. Au niveau collectif, où se prennent les décisions sur les règles opérationnelles, les règles élaborent des principes et des politiques de gestion de la ressource commune. Le niveau collectif comporte ainsi le droit de gérer (définir le niveau et les conditions des prélèvements) et le droit d’exclure (accès, perte ou transférabilité des droits individuels). Au niveau constitutionnel, où les droits sont conçus et peuvent être contestés, les règles définissent les modalités de gouvernance de la ressource, comme les personnes éligibles par exemple. On y retrouve le droit d’aliéner (autoriser la vente ou la location de l’un ou l’autre des deux droits précédents).

Quatre types d’acteurs émergent en fonction des droits qu’ils détiennent : le propriétaire (qui détient les cinq droits) ; le·la titulaire (celui à qui on a loué, qui détient donc tous les droits sauf celui d’aliénation) ; le·la claimant (qui détient le droit de gestion de la ressource ainsi que le droit de la prélever et d’y accéder) ; et enfin les usager·es autorisé·es (qui ne détiennent que le droit d’accès et de prélèvement).

Dans le cas du Mali par exemple, le code domanial et foncier (1986) reconnaît les droits coutumiers individuels et collectifs et leur exercice sur les terres non immatriculées au livre foncier. Ce code reconnaît donc le « pluralisme juridique ». Ce n’est que la loi foncière agricole (11 avril 2017) qui en organise le fonctionnement sur le foncier agricole (qui fait l’objet d’une politique foncière spécifique), et marque ainsi une avancée majeure. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si cette loi a nécessité dix ans de discussions et la mobilisation d’acteurs divers tels que les ministères et les collectivités locales, les organisations de la société civile, les organisations paysannes et le monde académique, articulant ainsi connaissances d’experts et savoirs coutumiers et expérientiels. D’après la loi de 2017, des commissions foncières villageoises et de fraction constituent un premier niveau de règlement à l’amiable des conflits. Ce n’est qu’en cas de désaccord que le tribunal de paix à compétence élargie de la commune est saisi. On observe ainsi une construction et institutionnalisation de faisceaux de droits à partir des systèmes juridiques locaux et la mise en place d’une gouvernance qui n’est pas sans rappeler la juridicité des communs.

Les ressources naturelles, prévenir les risques de dégradation

Au-delà de la terre en tant qu’espace et auquel se rapportent des droits différenciés, la terre contient des ressources naturelles, qui subissent des pressions quantitatives (prélèvements excessifs) ou qualitatives (pollutions) liées aux activités humaines. Nous prendrons ici l’exemple des eaux souterraines mais des problématiques similaires, avec de sérieuses spécificités néanmoins, se retrouvent pour les forêts, les ressources halieutiques et bien d’autres ressources renouvelables.

Le secteur agricole a multiplié par trois ses prélèvements dans les eaux souterraines dans le monde ces cinquante dernières années. Même lorsqu’ils ont conscience du risque d’épuisement des ressources, les agriculteur·rices sont dans une course au pompage qui exclut les agriculteur·rices les plus pauvres et creuse les inégalités économiques et sociales. Avec le changement climatique, l’ensemble de ces pressions risque de s’accentuer, en particulier dans les zones semi-arides et arides.

Au Maroc par exemple, [6] la demande en eau d’irrigation a fortement augmenté dès la fin du protectorat en 1956, sous l’incitation du Ministère de l’agriculture qui a poursuivi, dans un objectif affiché de création de richesses et de réduction de la pauvreté, une politique déjà entamée par les colons. L’usage domestique des nappes s’est également fortement accru, du fait de la croissance démographique et du développement du tourisme. Face à la dégradation des ressources en eaux souterraines et à la baisse du niveau des nappes, l’État a d’abord mis en place dans les années 1990 des mesures d’ordre « répressif » avec un suivi des nappes, la délimitation de périmètres d’interdiction de tout nouveau forage et de sauvegarde, l’octroi de permis aux foreurs habilités, l’obligation de régulariser les forages, et l’instauration de redevances. Plus ou moins appliquées sur le terrain, ces mesures ont peu à peu conduit à l’émergence d’une organisation concertée de la ressource en eau au niveau local à travers des contrats de nappes au Maroc. Avec plus ou moins de réussite, ces contrats de nappes combinent différentes mesures pour tendre vers une politique associant des droits et des devoirs différenciés. La redistribution des pouvoirs, à travers les faisceaux de droits définis, rendent alors les usager·es responsables d’un certain nombre de prérogatives relevant de la gestion de la ressource, du contrôle et de la collecte des redevances.

De manière générale, il n’existe pas de règles prédéfinies. Les droits des usager·es sur les ressources naturelles peuvent être très variables et, dans le cas des eaux souterraines, s’étendent d’une absence totale (prélèvements illicites) à la possession de l’intégralité des droits (marchés de l’eau). Les faisceaux de droits n’excluent pas l’intervention de l’État ou le recours au marché. La source des droits constituant le faisceau de droits peut combiner le droit positif et des droits coutumiers, au besoin revitalisés ou adaptés aux circonstances. Dans le cas des eaux souterraines, les usager·es peuvent se voir attribuer tout ou partie des droits de gestion, voire une partie du droit d’aliénation, par les autorités publiques, qui conservent toutefois les droits ultimes d’aliénation qui s’attachent au caractère domanial de la ressource en eau. Les pouvoirs publics ont ainsi un rôle important à jouer car il leur revient de mettre en place une offre institutionnelle et de conduire des actions de facilitation (financière, juridique, technique) permettant aux formes juridiques d’émerger dans toute leur diversité.

Le faisceau de droits, une manière de reconsidérer la propriété intellectuelle

Les exemples que nous avons mobilisés dans cet article mettent en évidence la puissance de la tradition du faisceau de droits pour penser des situations sociales, économiques et juridiques très concrètes, où des enjeux de partage d’espaces-ressources matérielles se nouent. Ils autorisent à penser des formes de propriété partagée au sein même d’une communauté, mais aussi des formes de propriété où la distribution des droits s’opère entre l’autorité publique et une communauté ou encore entre communautés et individus ou bien encore entre État et individus. [7] Parallèlement aux travaux d’Ostrom et de l’école de Bloomington, un courant de pensée a émergé dans les années 2000 sur les communs de l’internet. L’observation de pratiques d’acteurs du mouvement des logiciels libres, initié par le programmeur et militant américain Richard Stallman, ouvre des perspectives nouvelles. En développant un contre-usage du copyright, ces acteurs ont inventé une nouvelle manière de se saisir du droit de propriété intellectuelle et d’en développer un usage alternatif, à partir de la distribution de plusieurs droits préalablement définis, organisés et protégés par le droit d’auteur. Depuis la première Licence Publique Générale, les licences inspirées du « libre » se sont multipliées : ce sont par exemple les Creative Commons qui permettent aux titulaires de droits de choisir et d’exprimer les conditions d’utilisation de leurs œuvres.

Le faisceau de droits est alors pensé sur des principes de partage et d’inclusion, ce qui permet de déplacer le débat en d’autres termes lorsqu’il s’agit de répondre à des enjeux d’accès à un certain nombre de ressources immatérielles. Prenons l’exemple de la santé. La crise de la Covid-19 a rappelé le haut niveau de disparités et la variété des situations et des effets de la pandémie, selon l’état des systèmes de santé publique, l’état du système hospitalier, le personnel, le nombre de lits, les outils de prévention ou de traitements disponibles. Elle a donné naissance à une mobilisation internationale sans précédent pour la mise à disposition et le développement de produits thérapeutiques (matériel médical, tests de diagnostic, médicaments et vaccins). En octobre 2021, d’après l’UNICEF, « les membres du G20 ont reçu 15 fois plus de doses de vaccin anti-COVID par habitant que les pays d’Afrique subsaharienne ». [8] À cette même date, seulement 5 % de la population africaine était complètement vaccinée (deux doses) contre 89,1 % en Espagne ; 80,4 % au Royaume-Uni et 78,1 % en France. L’OMS rappelle que seule une infection sur sept est dépistée en Afrique, en raison du faible nombre de tests pratiqués. [9]

Cette crise sanitaire a ranimé les débats sur la marchandisation du domaine de la santé, des brevets, des prix pratiqués, de l’opacité des coûts de la recherche, ou encore des capacités limitées d’innovation et de l’accès restreint aux produits de la science des pays africains. Dans ce cadre, le principe de faisceau de droits transposé aux vaccins, et plus largement aux produits thérapeutiques, est intéressant pour dépasser les clivages entre les tenants de la propriété intellectuelle exclusive, au nom de l’innovation, et ceux qui militent pour l’abandon des brevets, au nom de l’accès du plus grand nombre. Il s’agit, à partir des faisceaux de droits, de réfléchir aux droits à protéger et aux accords à mettre en place en ce sens entre les laboratoires pharmaceutiques, les autorités publiques de santé et les organisations internationales.

C’est ce que permettent par exemple des accords de licences conclus par des organisations comme la fondation Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) 10 sur des maladies négligées avec les grands laboratoires pharmaceutiques. Aux termes de ces accords, l’industriel détenteur d’une molécule potentiellement intéressante contre telle ou telle maladie accorde des droits non-exclusifs sur une molécule à DNDi pour toutes les applications qui résulteraient de la recherche conduite pour cette maladie. Ces modèles reposent sur le partage des connaissances, la diminution des coûts de la recherche et la mise sur le marché de produits sans brevet, accessibles à tous.

Les exemples mobilisés dans cet article, et bien d’autres pratiques encore, mettent en lumière l’intérêt théorique et politique de la mobilisation du concept de faisceaux de droits dès lors qu’on s’interroge sur l’accès aux biens, à leur préservation, à leur enrichissement. Il reste que ces mécanismes sociojuridiques doivent être pensés conjointement à des dispositifs financiers qui prennent en compte l’utilité sociale ou environnementale dont les communs sont porteurs. C’est à cette condition qu’un partenariat entre la puissance publique et les communs, dont le faisceau de droits est un des supports, permettra d’apporter une réponse aux enjeux de justice sociale et écologique en Afrique.