Retour sur trois décennies de crise économique en Argentine

Comme le rappellent Maria Laura Stirnemann (membre de l’Assemblée des Citoyens Argentins en France), et Maricel Rodriguez Blanco (chercheuse en sociologie) dans ce podcast d’ATTAC, la question de la dette est centrale dans les multiples crises que traverse le peuple argentin. Si la dette du pays s’élevait à 8 milliards de dollars avant la dictature militaire de 1976, elle atteint les 48 milliards après ; le gouvernement de Carlos Menem dans les années 1990 avait nationalisé les dettes des entreprises privées dans une espèce de hold-up financier ; la crise de 2001 est fondamentalement liée au défaut de paiement de l’État, par l’action, entre autres, d’entreprises comme Black Rock et ses fonds vautours qui achètent la dette pour la récupérer avec des taux d’intérêt faramineux. Cette question de la dette et de la relation avec le Fonds monétaire international qui a imposé des mesures d’ajustement structurel depuis les années 1990, nourrit une crise persistante en Argentine.

Pour comprendre le phénomène Milei, il est donc important de comprendre la situation que traverse le pays depuis 2001, lors de l’« Argentinazo », la dernière crise sociopolitique d’ampleur. Le modèle de conversion entre le peso argentin et le dollar, qui avait garanti une certaine stabilité économique pendant une décennie, portait également en son sein de nombreux déséquilibres, voués à exploser. La crise économique est brutale, l’émigration de masse commence et les mobilisations font office de catharsis généralisée provoquant, le 22 décembre 2001, la démission et la fuite en hélicoptère du président Fernando De la Rúa depuis le toit de la Maison Rose, le palais présidentiel. Les dix jours qui suivent auront vu se succéder quatre présidents : Federico Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño, et enfin Eduardo Duhalde. Après cet épisode agité et moment clé dans l’histoire argentine, c’est Nestor Kirchner qui prend les reines du pays en gagnant les élections en 2003 face à un ex-président, Carlos Menem, qui promouvait la dollarisation de l’économie. [2] Kirchner met en place un gouvernement qui sera qualifié de variante du péronisme (mouvement classé au centre-gauche, progressiste, mis en place avec Juan Perón pendant les années 1940). Jusqu’à sa mort subite en 2010, Kirchner s’attelle à reconstruire la confiance dans les institutions et à restituer “l’ordre”. Au cours de ses mandats, il va juger les militaires génocidaires, payer la dette au FMI pour « autonomiser » le pays, et s’aligner avec la “marée rose” latino-américaine de l’époque. Les politiques sociales se centrent sur l’amélioration des programmes sociaux, l’accès au crédit immobilier pour les classes moyennes basses, l’ouverture d’une vingtaine d’universités publiques à travers le pays, etc. Puis c’est sa femme, Cristina Fernández de Kirchner, qui est élue en 2011, à un moment de décélération de l’économie. Mauricio Macri lui succède entre 2015 et 2019 : idéologiquement pro-marché, favorable à une réduction des dépenses de l’État, qui met en place un programme de néolibéralisation progressive mais qui ne revient pas complètement sur les politiques sociales du kirchnérisme. En 2019, Alberto Fernández est élu avec, comme vice-présidente, Cristina Kirchner.

On peut dès lors parler d’une situation bipartisane avec une alternance de deux grands partis au pouvoir. La décennie 2010 est également marquée par une détérioration généralisée de l’économie tout en maintenant des niveaux d’emploi et d’endettement raisonnables, bien que les pics d’inflation et de pauvreté se succèdent. Les exportations agricoles, source principale de devises, sont concentrées entre peu de mains : 1 % des exploitations agricoles concentrent 40 % des terres, ce qui, au passage, provoque de graves atteintes à l’environnement. La dégradation progressive et continue de l’économie, de paire avec de fortes critiques de la corruption, ont amené des positions de plus en plus critiques contre l’État en général, les politiques redistributives et les organisations sociales dans leur ensemble.

Pour les sociologues Leandro Barttolotta et Ignacio Gago, l’ajustement structurel a jeté les bases de ce qui est devenu une « précarité totalitaire », qui implique la mobilisation totale pour garder la tête hors de l’eau et défendre le peu que l’on gagne. La précarité est un trait fondamental de la société argentine aujourd’hui, qui implique que la population doit « gérer » en permanence des situations précaires sur le plan matériel, psychique, dans les relations personnelles et au travail. L’importance de l’économie informelle, les politiques publiques déficientes, le manque d’investissement dans les infrastructures sociales, etc. engendrent des niveaux de violence multiples à différentes échelles, une fatigue chronique et généralisée et une certaine « implosion » de la société. Les sociologues Pablo Semán et Nicolás Welschinger insistent quant à eux sur l’anxiété face à un présent douloureux et à un futur incertain. Le marasme économique lié au déficit de l’État alimente le rejet de la corruption et du populisme, ainsi que la critique d’une classe politique qui se partage le pouvoir depuis deux décennies. En particulier, le politologue Atilio Boron souligne l’extrême vulnérabilité d’une « jeunesse brutalement frappée par la pandémie et la quarantaine et, de surcroît, par une politique économique qui a aggravé l’exclusion économique et sociale et porté la pauvreté à des niveaux sans précédent ».

Milei-candidat

C’est dans ce contexte socio-économique et politique qu’intervient la figure de Javier Milei. Libertarien, anarcho-capitaliste, défenseur de la « liberté du peuple » contre la « caste » (c’est-à-dire l’ensemble de la classe politique et principalement des deux partis qui se partagent le pouvoir), il accompagne ses discours d’une mise en scène exaltée – notamment avec l’image « choc » de la tronçonneuse allumée et brandie du haut de sa voiture de campagne en criant « Que tremble la caste ! ». Ce discours contre « la caste », contre l’« establishment », ne peut que rappeler celui de Trump ; Milei s’inscrit effectivement dans la longue série de chefs de gouvernement d’extrême droite que les années 2010 ont vu émerger.

Ultralibéral dans sa vision de l’État et des politiques publiques (couper les dépenses publiques « à la tronçonneuse »), il propose de résorber le déficit public par une réduction drastique de la taille de l’État (par la suppression d’un certain nombre de ministères), défend avant tout la liberté d’entreprise et la propriété privée (son mot d’ordre est d’ailleurs : « Libertad, carajo ! » [liberté, bordel !]) et insiste sur son projet de dollarisation de l’économie. Il est fortement influencé par l’école économique autrichienne (contre l’interventionnisme d’État), depuis Hayek jusqu’à Murray Rothbard.

Ultra réactionnaire dans ses positions sociales, Milei tisse des alliances avec des groupes comme « Con mis hijos no te metas » [« Pas touche à mes enfants »] qui milite contre l’« idéologie du genre » (voir notre zoom de 2018 sur la déferlante évangélique à ce sujet) et pour une disparition de l’éducation sexuelle dans les écoles ; tandis que des membres du parti de Milei, La Libertad Avanza [la liberté avance] annoncent vouloir revenir sur la légalisation de l’avortement, obtenue de dure lutte en 2020 ; ou se prononcent contre le droit des mères et des enfants à la pension alimentaire.

Le discours anticommuniste (ce qui, dans le contexte argentin, se superpose presque à l’antikirchnérisme) se mêle au « dégagisme » [« Qu’ils dégagent tous »], et Milei apparaît comme un leader messianique qui va tout réorganiser et libérer « le peuple » de l’étatisme et de la décadence. Il s’est fait connaître par des youtuber·ses et influenceur·ses pendant le confinement en Argentine (très long), et pendant son mandat de député pour Buenos Aires à partir de septembre 2021. Il est particulièrement populaire auprès des jeunes désœuvré·es par le chômage et isolé·es par la pandémie. Comme dans le cas brésilien de Bolsonaro, les réseaux sociaux ont été un moteur clé de sa campagne, largement basée sur des éléments de climatoscepticisme et autres discours qui apportent des solutions faciles à des problèmes complexes, comme son « plan tronçonneuse » qui assure pouvoir régler immédiatement le problème du déficit de l’État. Les militant·es isolé·es qui ont sonné l’alerte face à l’enthousiasme croissant pour ce personnage d’extrême droite n’ont pour autant pas réussi à créer un vote d’adhésion pour le candidat du péronisme, Sergio Massa, ancien ministre de l’Économie et désigné comme faisant partie de « la caste » responsable du marasme économique actuel.

Il faut souligner la présence, aux côtés de Milei, de deux personnages qui soutiennent sa candidature. La première est sa vice-présidente, Victoria Villaruel, fille d’un militaire qui a refusé de prêter serment à la Constitution politique au sortir de la dictature, et nièce d’un autre militaire accusé de crime contre l’humanité. Villaruel est ouvertement révisionniste : après avoir milité pour l’amnistie des « prisonniers politiques » (à savoir, les militaires jugés pour leurs crimes pendant la dictature), elle a milité pour la mémoire des familles des « victimes des terroristes ». Elle prône la « mémoire totale » (en opposition à une mémoire « partielle », « imposée » par les Mères de la Place de Mai [3] et les enfants des 30 000 disparu·es pendant la dictature), ce qui est perçu par beaucoup comme une manière de revenir sur le consensus établi par les organisations de droits humains, en remettant au goût du jour mensonges et contre-vérités. Villaruel, qui dénonce par ailleurs le « politiquement correct » des progressistes, est une grande admiratrice de Giorgia Meloni et joue le rôle d’intermédiaire entre Milei et le parti d’extrême droite espagnol Vox.

L’autre personnalité importante proche de Milei est Agustin Laje, jeune influenceur et auteur de best-sellers réactionnaires comme Le Livre noir de la nouvelle gauche ou encore La bataille culturelle. Si Villaruel représente l’ancienne garde militariste, Laje est l’un des principaux référents de la « nouvelle droite » latino-américaine qui mène une bataille culturelle antiprogressiste. Il se présente en pourfendeur du « marxisme culturel » et de « l’idéologie du genre », attaque sans relâche le féminisme, l’environnementalisme et le « globalisme », mais aussi dénonce le « trop-plein » d’impôts pesant sur les entrepreneurs qui ont réussi. Il compte 2,2 millions de followers sur Youtube et presque un million sur Instagram, et est invité par tous les espaces et acteurs réactionnaires de la région latino-américaine. Dès la Foire du livre de Buenos Aires en 2022, Laje affichait son soutien à Javier Milei dans la course électorale et le situait dans la lignée de Donald Trump, Jair Bolsonaro, José Antonio Kast et Santiago Abascal, c’est-à-dire un représentant de la « nouvelle droite radicale ».

Le début de campagne électorale de Milei a tourné sur la rhétorique anti-establishment, véritable mécanisme politique pour profiter du très large rejet des deux partis qui ont dominé la politique argentine depuis deux décennies. Cependant, entre les deux tours, Milei s’est vu forcé de passer des accords avec l’ancien président de droite Mauricio Macri sans le soutien duquel il n’aurait probablement pas pu gagner les élections. À partir de ce moment, Milei abandonne la plupart de ses idées extravagantes et baisse le ton. Il passe alors du candidat anti-establishment au président du libre-échange au service de la classe capitaliste.

Comment expliquer le vote pour Milei ? Selon des études, seulement un tiers de son électorat sont des convaincus de l’anti-étatisme et de l’antiprogressisme. Le reste est principalement un vote anti-Kirchner, contre le gouvernement et contre la politique dans son ensemble. Le facteur Covid-19 et le confinement, particulièrement long en Argentine, doit également être pris en compte pour comprendre la défiance et la frustration populaire vis-à-vis des services publics de santé, d’éducation, de sécurité ou d’économie en général pendant cette période. Enfin, la temporalité propre des élections est un facteur de plus en plus important : mieux vaut prendre un risque avec ce qui est nouveau, que d’aller au désastre prévisible avec ce que l’on connaît déjà.

Comme aux États-Unis avec l’élection de Trump, le succès de Milei est un choc pour toute une partie de la société argentine, qui ne peut pas y croire. Le politologue Atilio Boron souligne que « la vieille garde péroniste, repliée sur elle-même et sur la défense de ses intérêts corporatistes et sectoriels, ne voit plus venir depuis longtemps ce qui s’en vient et démontre qu’elle n’a plus la moindre compréhension de ce qu’est la société contemporaine et de son fonctionnement actuel ». C’est en quelque sorte, une crise de la représentation mais aussi de la compréhension. Comme avec Trump, l’ascension de Milei a été initialement minimisée par une partie de la gauche : son élection interpelle et interroge la gauche argentine qui ressent le besoin de comprendre où elle s’est trompée dans son interprétation de la société, ce qu’a (clairement) réussi Milei. Selon Esteban Schmidt, Milei a su interpréter les désirs et les frustrations en désignant des coupables, ce qui lui a permis de canaliser la frustration vers de l’espoir pour une partie de la population. Sa performance de la rupture a su mettre en scène la sensation d’épuisement face à l’opposition politique traditionnelle. D’une certaine façon, le peu d’attention portée à Milei par la classe politique hégémonique a commencé à refléter le peu d’attention qu’elle porte également aux expériences collectives d’une population qui ne se sent plus entendue, ni représentée. Ce passage de l’indignation à l’espoir, de la « bronca » (« colère ») à l’adhésion passionnée permet de redonner un sentiment de contrôle sur sa propre vie, individuellement à défaut de collectivement. En ce sens, le vote libertarien mélange des éléments autoritaires et des revendications démocratiques, des désirs de revanche sociale et l’exigence de certains biens communs. Notons que ces analyses, produites par des sociologues argentins au sujet du phénomène Milei, rejoignent dans les grandes lignes des analyses produites en France au sujet du complotisme. Quoi qu’il en soit, il semble que la gauche n’ait pas appris des leçons brésilienne, étatsunienne et autres.

Milei-Président

Javier Milei est élu président de la République argentine le 19 novembre 2023, et est investi le 10 décembre. Au cours du premier mois de gouvernement, la crise économique s’aggrave brutalement. La dépréciation du taux de change officiel de 118 %, de pair avec la totale dérégulation des mécanismes de contrôle des prix et l’absence de mesures de compensation, provoque une réduction de revenus des foyers d’environ 15 % en un mois. C’est historique : si avant son élection les salaires suivaient le taux d’inflation (d’environ 10 % par mois), après la première série de mesures de Milei, les salaires sont désindexés et l’inflation bondit pour monter à 30 %, un record depuis la dernière crise de 1989-1990. Des coupes budgétaires d’environ 20 millions de dollars (soit presque 5 % du PIB) sont annoncées, ainsi que des réductions des subventions sociales. L’essence, les loyers, les transports (soit les premiers postes de dépenses des ménages des classes les plus populaires) ont connu une hausse de 50 %. La population ne peut pas se soigner et les ventes de médicaments ont chuté de 46 %. De nombreuses entreprises publiques sont privatisées, des normes environnementales supprimées, des subventions aux organisations sociales qui distribuent de la nourriture retirées. Une véritable thérapie du choc, pour reprendre l’idée de Naomi Klein, qui sera rapidement validée et soutenue par le Fonds monétaire international dès le 10 janvier 2024.

L’une des premières mesures prises par Milei et qui a provoqué ce désastre est le désormais célèbre DNU (Décret de nécessité et d’urgence). Il s’agit d’un décret présidentiel qui comprend 664 articles annoncé le 20 décembre, soit quelques jours avant les fêtes de Noël et les vacances d’été ; mais aussi et surtout, à une date crucialement symbolique, celle de l’explosion des manifestations de 2001 qui restent un référent énorme pour le camp de la gauche populaire argentine. Entré en vigueur le 29 décembre 2023, le DNU modifie, substitue ou abroge une centaine de normes en vigueur. Il s’agit d’une attaque déclarée aux droits des travailleur·ses (avec de nouvelles limites très contraignantes pesant sur les sources de financement des syndicats), des locataires et des petites entreprises, et d’une libéralisation à outrance avec un soutien sans faille aux grands groupes économiques via des dérégulations et des incitations financières. Le décret modifie le statut légal des entreprises publiques afin de faciliter leur privatisation, dissout l’Observatoire des prix du ministère de l’Économie, fait sauter les lois relatives à la régulation des terres, au contrôle douanier et à la promotion industrielle. Pour Emilio Cafassi, professeur à l’Université de Buenos Aires, l’Argentine est en train de devenir le plus grand laboratoire mondial d’expérimentation sociale régressive. Notons que les Cours de Justice ont très rapidement suspendu tout le chapitre du DNU sur les droits du travail, le considérant anticonstitutionnel et argumentant qu’il n’y a pas de caractère urgent à suspendre les droits de grève et l’accès des terres aux étrangers, ni d’évacuer tous les processus démocratiques de prise de décision sur ces sujets.

La deuxième mesure intervient le 27 décembre avec le projet de loi Omnibus. Parmi l’énorme quantité de nouvelles privatisations que ce projet de loi implique, mentionnons qu’il envisage l’adhésion de l’Argentine à la Convention internationale sur la protection des nouvelles variétés végétales de 1991(UPOV 91), qui impose un droit de propriété intellectuelle sur les semences – et donc la privatisation de ce bien commun qui est le premier échelon de la chaîne alimentaire. Pour Claudio Demo, membre de la Fédération des coopératives, cela représenterait un changement aussi brutal que l’apparition de la propriété privée des terres. En ce qui concerne le secteur de la culture, le projet de loi prévoit de « définancer » et de vider de leur substance les institutions de promotion du cinéma, de la musique et des bibliothèques populaires, la fermeture des médias communautaires, l’abrogation des lois qui régulent le prix des livres, et la fermeture des maisons d’édition et libraires indépendantes. Il projette également de concéder les pleins pouvoirs à l’exécutif : dans des « situations d’urgence », le président pourrait prendre des décisions par décret en matière de défense, d’économie et de problématiques sociales dans des secteurs stratégiques.

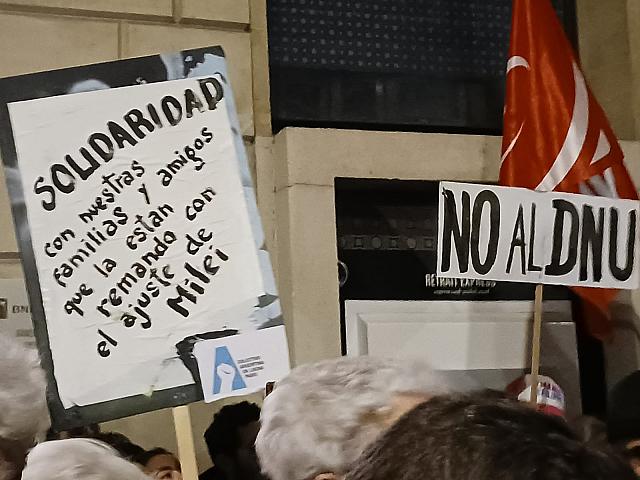

À l’annonce de ces mesures, la réaction populaire dans les rues est instantanée, basée sur une mémoire historique et un savoir-faire politique. Le mois de décembre voit éclore un mouvement contagieux qui annonce la couleur des mois à venir : celui de la lutte populaire. Anticipant la réaction dans les rues, la ministre de la Sécurité de Milei, Patricia Bullrich [4] annonce un « protocole pour le maintien de l’ordre public face aux blocages des voies de circulation », plus connu sous le nom de « protocolo antipiquete » (protocole anti-piquet de grève). Ce protocole indique que ce sont les forces policières et de sécurité fédérales qui interviendront (sans autorisation d’un juge) lors de blocages des voies ou des moyens de transport. Les forces de l’ordre devront identifier les auteur·es, complices ou instigateur·es, et ces données seront remises au ministère de la Sécurité qui, avec la création d’un fichier des personnes et organisations mobilisées, pourra poursuivre pénalement celles et ceux qui participent à ces mouvements de blocage. Il s’agit donc d’une menace ouverte de persécutions et de poursuites judiciaires, qui vise tout particulièrement les femmes (puisque le protocole envisage de sanctionner qui viendrait avec des enfants) et les migrant·es (puisqu’il envisage d’envoyer les données collectées au cours des manifestations au ministère des Migrations). Ce protocole, qui avait été présenté en 2017, aura donc profité du gouvernement de Milei pour passer sans opposition aucune.

Toutes ces mesures choc, d’ajustement économique et de répression policière, s’inscrivent dans le cadre d’une violence politique de plus en plus grave. Par exemple, à l’annonce de la victoire de Milei, la journaliste et militante féministe Luciana Peker a décidé de s’exiler parce qu’elle est menacée par les discours de haine et antiféministes encouragés par Milei. Autre exemple, lorsque Myriam Bregman, députée pour le Front de gauche et des travailleurs – Unité (FIT-U) - et solide alliée des mouvements sociaux, dénonce ce protocole anti-piquet de grève sur X (anciennement Twitter), José Luis Espert député proche de Milei, lui répond : « Carcel o bala », prison ou balle. Lorsque Nicolas Del Caño, camarade de Bregman au FIT-U, dénonce (toujours sur X) la « lâche attaque » de Espert, celui-ci réplique : « Pour toi aussi, [espèce de] parasite, bon à rien. Prison ou balle, si tu violes la loi ». Dans la même veine, Agustin Laje se réjouit de la répression en cours dans un live sur X : « Nous célébrons la police, nous la félicitons. Chaque balle bien logée dans chaque gauchiste est, pour nous, un grand moment d’allégresse. Chaque image de chaque gauchiste chouinant à cause des gaz lacrymogènes est une grande délectation pour nos yeux. » Comme cela a été souligné dans d’autres contextes également, les pulsions de mort de l’extrême droite sont mises en évidence dans le cas argentin.

En termes de politique extérieure, Milei s’est très rapidement aligné sur les États-Unis. Ses décrets autorisent les Forces armées à intervenir dans des questions de sécurité intérieure qui relèvent de « menaces étrangères », terme assez flou qui inclurait notamment le narcotrafic et les organisations de peuples autochtones (une mesure à laquelle s’oppose d’ailleurs toute une partie de l’armée argentine). L’alignement sur les intérêts de Washington se manifeste notamment avec l’achat de 24 avions F-16, plutôt que des avions chinois J-17. Mais cet alignement sur l’extrême droite internationale est également manifeste avec la visite, le 6 février 2024, à l’État d’Israël et l’annonce du déménagement de l’ambassade d’Argentine de Tel Aviv vers Jérusalem, suivant les pas de Donald Trump. Il s’agit là d’une des plus importantes ruptures en termes de politique extérieure argentine depuis longtemps.

Résistances populaires : la lutte paie

Depuis l’annonce des premières mesures, les réactions spontanées s’intensifient aux quatre coins du pays. Les « cacerolazos » (l’action de taper sur des marmites avec des cuillères en bois), les assemblées populaires et l’activisme culturelle se multiplient, avec de nouveaux modes d’organisation. En particulier, les secteurs de la culture, organisés autour de « Unidos x la Cultura », jouent un rôle de premier ordre. Mentionnons l’Assemblée des dissidences sexuelles à Cordova, les assemblées de voisinage à Rosario, la Multisectorielle de la culture à Tucuman, organisée par des artistes et des travailleur·ses du théâtre, de la musique, de l’audiovisuel, des bibliothèques populaires, etc. Les organisations de droits humains, les collectifs féministes et écologistes, et les syndicats participent également à la mobilisation bouillonnante. Le 4 janvier, à Chubut, 400 personnes se sont mobilisées pour la défense de l’eau et du territoire ; à Mendoza, l’Assemblée de la nécessité et de l’urgence (en référence au DNU) regroupe des assemblées socio-environnementales, féministes, étudiantes, de gauche ; et mentionnons à Salta, l’assemblée lesbo-transféministe.

Ce foisonnement rebelle et populaire a su organiser, le 24 janvier 2024, une grève générale énergique et percutante : des milliers de personnes ont déferlé dans les rues malgré le protocole Bullrich. L’articulation des syndicats (cruciaux pour le soutien à la grève) et de la mobilisation populaire a produit un réseau dense, décentralisé, et capable de faire contre-pouvoir. En « fédéralisant les manifestations », plus de gens ont rejoint les rues, tout en simplifiant la logistique et en évitant les frustrations. Dans les imaginaires collectifs, un « nouveau 2001 » revient au goût du jour.

La répression a été à la hauteur de ces mobilisations : les images de coups de matraques contre des personnes âgées et retraitées provoquent une onde de choc. C’est également la première fois depuis la dictature que les journalistes sont pris·es pour cible : le Syndicat de la presse de Buenos Aires (SiPreBA) a émis un communiqué qualifiant « d’attaques délibérées » les blessures subies par plus de 30 travailleur·ses de la presse ; et la Coordination contre la répression policière et institutionnelle (CORREPI) dénonce l’utilisation expérimentale d’un nouveau gaz irritant d’une extrême agressivité, causant non seulement des difficultés respiratoires mais également des brûlures chimiques sur la peau. Pendant trois jours, les affrontements avec la police continuent.

Cependant, la lutte paie. Le 6 février, la Chambre des députés a renvoyé le projet de loi Omnibus en commission. C’est une défaite cuisante pour Milei : moins de deux mois après sa prise de fonction, son projet principal est renvoyé au point de départ par le débat parlementaire, comme si rien n’avait été débattu dans l’arène du Parlement. En effet, face à l’incertitude des votes parlementaires sur un certain nombre de privatisations, le parti de Milei a changé d’avis et demandé la levée de la session, avec un renvoi de fait du texte en commission. La deuxième victoire tient à la remise en cause du protocole anti-piquete : un juge fédéral a demandé des comptes au ministère de la Sécurité au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce protocole répressif, donnant au ministère 72 heures pour répondre, avec un risque réel de déclaration d’inconstitutionnalité.

L’ultradroite de Milei montre sa faiblesse. Depuis le renvoi en commission du projet de loi Omnibus, Milei n’a de cesse de publier sur ses réseaux sociaux des listes de « traîtres » dans son parti et de qualifier des gouverneurs et des législateurs de « délinquants ». En réalité, il n’a que peu de soutiens dans les rues (et beaucoup plus sur la toile) : une partie des classes populaires qui l’ont élu est déçue, car elle ne pensait pas se retrouver dans cette situation. Le mécontentement est général et Milei se trouve de plus en plus isolé : il a perdu 10 points de popularité en un mois. Par ailleurs, la répression jette de l’huile sur le feu de l’indignation au lieu d’insuffler la peur. La relation avec les militaires se dégrade, du fait – entre autres – des mesures d’austérité qui touchent la hiérarchisation salariale qui avait été négociée avec le gouvernement précédent… Et même l’Église catholique, alliée historique de la droite conservatrice, s’inquiète de l’ampleur de la crise socio-économique créée par les premières mesures de Milei, et réaffirme que « la nourriture ne peut être une variable d’ajustement. »

Les attaques contres les droits sociaux continuent

Dans ce contexte, un remaniement politique s’impose, et il semble que Mauricio Macri reprend encore davantage la main. Lundi 29 janvier, un nouveau texte de loi est présenté, avec 300 articles en moins ; et ce texte, largement vidé de sa substance, est adopté le 6 février avec 144 votes pour et 109 contre. Cependant, le texte devra être examiné article par article : la lutte continue donc. D’autant que cette nouvelle version reste une menace pour de nombreux secteurs, dont la culture, en menaçant les instituts culturels et artistiques d’être privés du gros de leurs ressources publiques.

Mais les attaques contre les droits sociaux prennent également d’autres formes. Le 2 février, un projet d’abrogation de la loi 27610, qui régule l’accès à l’interruption volontaire de grossesse depuis décembre 2020, est présenté à la Chambre des députés. Or, ce projet de loi ne propose pas un retour à la situation antérieure à décembre 2020, mais bien à la législation antérieure au Code Pénal de 1921 (qui introduisait déjà l’avortement non passible de sanctions en cas de danger pour la vie ou la santé de la personne enceinte ou en cas de viol) : un retour particulièrement agressif à la criminalisation de l’avortement sous toutes ses formes, et dans n’importe quelle situation. Il s’agit de criminaliser les médecins, avec des peines allant de 3 à 10 ans, ainsi que les femmes qui avortent avec des peines de 1 à 3 ans. Le scandale provoqué par ce projet de loi ultra réactionnaire est tel que de nombreux·ses député·es se désolidarisent ; il s’agit donc d’un enjeu majeur pour les féministes argentines qui préparent les mobilisations du 8 mars. L’autre enjeu d’importance est le coup porté au ministère des Femmes, du Genre et de la Diversité, dissout par un décret du 11 décembre pour former un « super ministère » du Capital Humain qui absorbe les compétences en éducation, culture, travail et développement social.

Autre attaque du gouvernement : la réforme et la privatisation des médias publics pour un an. Via le décret 117/2024, publié le 2 février dans le Bulletin officiel, les entreprises publiques deviennent des sociétés anonymes ; et le décret confère aux contrôleurs financiers les facultés exclusives de représentation des sociétés. Ces attaques ne sont pas nouvelles : Macri avait déjà détruit ce qu’il avait pu en coupant les subventions publiques, avec encore et toujours la même excuse : l’usage supposé des médias publics à des fins de propagande politique en faveur du gouvernement, ce à quoi la droite s’oppose. Avec Milei, la pseudo-privatisation des médias publics ne serait rien d’autre qu’un euphémisme pour dire leur fermeture.

En outre, si la rue a fait reculer le projet de loi Omnibus, le DNU entré en vigueur fin décembre continue de provoquer des dommages immenses avec la dérégulation généralisée qui bénéficie principalement au grand capital. De manière générale, la crise économique ne cesse de s’aggraver ; et de manière plus particulière, certains secteurs sont particulièrement vulnérables. Par exemple, le décret a abrogé la Loi de gestion du feu (26.815) qui fixait des restrictions à l’usage des terres après un incendie de forêt – interdisant notamment le changement d’usage de la terre pour 30 à 60 ans. Avec les incendies intenses que connaît le Chili, début 2024, pays limitrophe avec l’Argentine sur des milliers de kilomètres (et qui connaît des débats intenses autour du rachat à bas prix par des agences immobilières de terres incendiées – que l’on soupçonne de façon criminelle), la question est pour le moins ardente.

Conclusion

L’Argentine a une forte tradition de mobilisation et d’action, de grèves générales efficaces, d’expression populaire et d’institutions sociales solides (syndicats, associations, etc) ; la société civile est bien organisée. Si le gouvernement promet de recourir à la théorie du choc en faisant passer ses réformes en force, c’est que les discours autoritaires, violents et méprisants sont à la hauteur de la résistance dont est capable la société argentine. Face au débat, article par article de la Loi Omnibus, la CGT propose de continuer la grève ; le kirchnérisme semble se mettre en retrait, craignant plus la mainmise sur le pouvoir de la part de Macri, qui jouit d’un soutien bien plus important. Outre le soutien des député·es du FIT-U comme Bregman et Del Caño, la réponse à l’extrême droite se fait plus que jamais dans la rue, et sur des territoires éloignés de la capitale. Les réformes ultralibérales de Milei sont donc un pas de plus vers la dérégulation de l’accès à ces ressources, et les mobilisations autochtones et locales promettent de continuer à être des références importantes pour le contre-pouvoir de la rue face à l’extrême droite installée à la Maison Rose, le palais présidentiel argentin.