En quelques décennies, l’expression « justice environnementale » a connu un beau succès, installée désormais au niveau international. Mais de quoi se réclame t-on avec un tel concept ? En schématisant un peu, on peut dire que ses diverses acceptions vont dans deux grandes directions :

• la justice entendue comme la fin et la réparation des injustices

• la justice comme instrument du droit.

Le premier des combats dont est porteuse la justice environnementale, c’est donc de lutter contre les injustices environnementales, en exigeant un accès équitable aux ressources, mais aussi en dénonçant une surexposition des groupes sociaux marginalisés/discriminés face aux nuisances environnementales.

Seconde acception du terme : la justice comme instrument du droit, c’est-à-dire la volonté de recourir à des actions juridiques pour défendre l’environnement, allant du travail pour faire reconnaître les droits de la nature aux jugements dénonçant les crimes écocides* auprès de la justice pénale internationale, en passant par les procès contre les États pour leur inaction devant les questions climatiques. Le recours au droit et à la loi ouvre de nouveaux moyens d’action. Sur ce terrain juridique, on peut déjà compter quelques victoires mais il reste encore beaucoup de combats à mener.

Pourquoi le chemin de la justice environnementale est-il particulièrement semé d’embûches ?

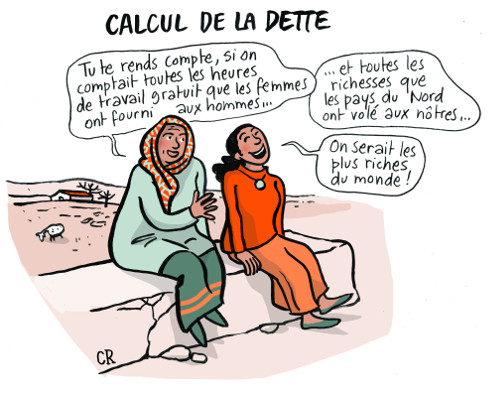

Une dette écologique loin d’être payée

Pas de justice environnementale sans règlement de la dette écologique ! Malgré des origines anciennes (on pourrait la dater de 1492 !), l’idée de la dette écologique revient sur le devant de la scène dans les années 1990, comme une réponse à la dette extérieure des pays dit « en développement » : à la dette financière qui les asphyxie, des militant·es et des chercheur·ses des pays du Sud opposent la dette écologique, exigeant réparation de la part des pays riches.

Les pays du Nord ont accumulé une dette envers les peuples asservis : leur richesse actuelle s’est construite sur l’exploitation coloniale historique. C’est d’abord bien sûr une dette morale envers les descendant·es d’esclaves et de colonisé·es, mais aussi une dette écologique, puisqu’en s’accaparant et en surexploitant de vastes territoires, les pays du Nord ont consommé bien plus que leur juste part des ressources mondiales, rendant certaines d’entre elles à jamais indisponibles et ont provoqué d’énormes dégâts environnementaux. Une dette écologique qui s’est accrue dans le temps puisque les pays industriels ont continué d’accaparer des terres, des forêts, des ressources du sous-sol dans les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique. Sans ces ressources pillées au Sud, l’accumulation des richesses au Nord aurait été bien plus faible : les pays du Nord sont donc redevables du Sud d’une bonne part de leur niveau de vie.

Qui doit payer la dette écologique ?

Est-ce que tou·tes les habitant·es des pays du Nord ont une dette à l’égard de tou·tes les citoyen·nes au Sud ? Non, car le système productiviste a été orchestré et maintenu en place par les puissant·es de ce monde. C’est pourquoi « les réparations que le Nord doit verser aux peuples du Sud de la planète doivent être prélevées, au Nord, sur les classes et les entreprises qui portent la responsabilité de cette dette », comme le recommande Eric Toussaint, membre du Comité pour l’abolition des dettes illégitimes [1].

Le concept de dette écologique n’est pas exempt de critiques - le fait de compenser la privation de terres, de ressources, de droit à un environnement sain par des transferts d’argent ou de technologies est-il réellement acceptable d’un point de vue éthique ? Peut-on se dire que, du moment qu’on paye, on peut continuer à piller et à polluer en bonne conscience ? C’est une notion qui reste néanmoins intéressante pour penser la dimension internationale des problèmes de justice environnementale et montrer les limites de notre système économique qui postule que les ressources dont il a besoin pour se perpétuer sont infinies. L’abolition de l’ensemble des dettes financières contractées au Sud pourrait être une première forme de réparation, mais jusqu’à présent, les pays riches ne semblent pas vraiment prêts à considérer sérieusement cette idée, d’une part parce que les sommes versées par les pays du Sud au nom de la dette représentent un revenu considérable pour les pays créanciers, d’autre part parce que cette annulation supprimerait un instrument de contrôle et de pouvoir efficace.

La malédiction des ressources

La pauvreté dans de nombreux pays est liée à la présence de richesses naturelles abondantes, théorise Eduardo Galeano dès 1971, repris ensuite par Alberto Acosta, économiste et chercheur équatorien, qui parle aussi de « paradoxe de l’abondance » ou de « malédiction des ressources naturelles ». La question est en effet troublante : pourquoi nombre de pays où l’on trouve de grandes réserves de pétrole, fer, d’or, de zinc, de cobalt, de nickel ou d’uranium et nombre de matières premières agricoles se retrouvent-ils paradoxalement en tête du classement des pays « les moins avancés » ? Une grande partie de la réponse est à trouver dans les origines coloniales de l’extractivisme, un système basé sur le prélèvement de grosses quantités de ressources naturelles (minières, agraires, forestières, maritimes…), peu transformées et destinées à l’exportation [2].

Pour les pays riches, l’extractivisme fait intégralement partie de l’activité industrielle, permet l’accumulation des profits et subventionne le niveau de vie et de consommation des populations du Nord. Pour les pays du Sud, dont l’économie est centrée sur l’exportation de matière première, les promesses de développement de l’extractivisme n’ont en revanche pas été tenues. L’extractivisme représente de fait la continuité du pillage de leurs ressources.

Conscients des injustices occasionnées par l’extractivisme, certains pays d’Amérique du Sud, tentés d’avoir un meilleur contrôle sur leurs ressources naturelles, ont donc engagé une plus forte intervention de l’État. « Nous ne pouvons pas être des mendiants assis sur un tas d’or », avait affirmé en 2007 l’ex-président équatorien Rafael Correa, lançant ainsi le pari qu’en reprenant la main sur ces activités, le pays allait pouvoir financer la lutte contre la pauvreté et impulser de nouvelles mesures sociales. Mais le choix de nationaliser les industries extractives, s’il aboutit à un réel progrès social dans plusieurs de ces pays, ne suffit pas à répondre aux besoins et aux aspirations des populations. Et certaines entreprises extractivistes d’État ont les mêmes comportements prédateurs et les mêmes logiques de corruption que les multinationales.

Ces expériences négatives illustrent clairement l’idée que les pays du Sud s’appauvrissent parce qu’ils sont riches en ressources naturelles.

L’extractivisme est aussi responsable de dégradations environnementales majeures : rejets de déchets toxiques qui polluent sols, air et milieux aquatiques, accidents de véhicules transportant ces produits toxiques, accidents sur les barrages hydro-électriques ou catastrophes minières, surconsommation en eau qui créé un stress hydrique dans certaines régions du monde... . La contamination massive de l’environnement affecte gravement les personnes qui contractent des maladies diverses, allant de problèmes de peau à des empoisonnements au mercure et au cyanure en passant par le développement important de cas de cancers.

Les conséquences sociales ne sont pas moins alarmantes : l’installation d’entreprises extractives sur un territoire oblige souvent les populations locales à changer de mode de vie car il n’est plus possible de vivre de l’agriculture et de la pêche à cause des pollutions et du manque d’eau. Privées de leurs modes de vie traditionnels et de leurs ressources, de nombreuses personnes affectées quittent leurs terres pour chercher du travail en ville, venant grossir les bidonvilles avant de s’engager sur la route migratoire, avec tous les risques que l’on sait… Quant aux personnes restées sur place, certaines acceptent de vendre leurs terres à un prix dérisoire ou d’aller travailler pour les entreprises extractivistes dans des conditions de forte exploitation. Les autres entrent en résistance contre ces projets, souvent au péril de leur vie.

Les femmes sont particulièrement touchées par l’accaparement des terres et de l’eau : responsables de l’alimentation dans les foyers ruraux, ce sont elles qui gèrent les ressources collectives. Ce sont elles qui s’occupent des personnes malades de l’extractivisme, qui sont forcées de marcher plus longtemps et plus loin pour s’approvisionner en énergie et en eau potable, qui doivent trouver des revenus supplémentaires pour subvenir aux besoins du foyer... tout cela sans avoir aucun droit sur les terres qu’elles cultivent.

La liste est longue de tous les impacts désastreux de l’extractivisme et, une fois encore, ce sont les populations pauvres, les femmes, les communautés autochtones qui sont menacées dans leur mode de vie et dans leur existence même.

Tou·tes concerné·es par l’extractivisme !

Sans extraction, aucune production actuelle/moderne n’est possible : tous nos objets de consommation courante contiennent du pétrole, du fer, du tantale, du lithium, du cuivre… et nous sommes dépendant·es du phosphate pour notre agriculture. Ainsi, à l’origine de notre confort de vie, il y a toujours un trou dans le sol, qui entraîne dans son sillage une destruction de terres, une pollution des eaux, une dépossession de peuples dans des pays plus ou moins lointains. L’extractivisme se déroule à des milliers de kilomètres de chez nous mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur son aspect destructeur car nous en consommons les fruits. D’autant plus qu’il n’est pas encore intégré comme un problème dans les initiatives pour la transition écologique : qui sait que des entreprises détruisent les sous-sols du Chili, du Pérou ou de la Zambie pour y extraire le cuivre nécessaire à la construction des éoliennes ? Que pour fabriquer des batteries de voitures électriques ou de téléphones portables, il faut aller extraire le lithium dans les déserts de sel boliviens, chiliens et argentins ?

Promouvoir les énergies renouvelables comme moyen de lutte contre le changement climatique ne doit pas nous faire oublier que la fabrication de ces matériaux repose sur l’exploitation de populations et sur la destruction du vivant. C’est bien là une contradiction explosive : la transition énergétique prône la sobriété, mais elle nécessite aussi des ressources car les technologies vertes sont très gourmandes en métaux rares.

Il n’y a pas de solution simple et unique face à cette contradiction. Plusieurs pistes sont proposées, comme autant de réponses partielles. Des personnes s’engagent dans le soutien au mouvement anti-extractiviste. D’autres considèrent que l’extractivisme prédateur ne pourra être ralenti qu’en modifiant considérablement les modes de production et de consommation et en appellent les sociétés occidentales à réduire leurs besoins en métaux et en énergie. Certain·es pensent à relocaliser l’extractivisme, pour que chaque société supporte les impacts de sa propre consommation. C’est le cas du journaliste Guillaume Pitron qui plaide pour la réouverture de mines en France, en acceptant de rapatrier ici les pollutions liées à l’exploitation des ressources. Pour les Amis de la terre, c’est une fausse bonne idée car il est peu probable que ces mines locales permettent d’en fermer ailleurs, elles ne feront que s’ajouter. En l’absence d’une relocalisation de la production des téléphones ou des panneaux solaires, les métaux produits localement ne seront pas envoyés en Chine : ils seront plus vraisemblablement utilisés dans l’industrie de l’armement [3].

Des multinationales voraces et puissantes

Les multinationales ont accaparé tous les secteurs (communication, construction, finance, alimentation, biens de consommation), se hissant au rang de grandes puissances financières, parfois mêmes capables de défier les États. Bien que ces entreprises tentaculaires soient devenues des symboles d’abus sociaux et environnementaux, leur pouvoir ne semble pas remis en cause. Il faut dire que de nombreux·ses acteur·rices leur sont dévoué·es et les servent avec complaisance : décideur·ses politiques qui encouragent leurs velléités expansionnistes, avocat·es qui plaident pour leur impunité, entreprises de marketing qui font la promotion de leurs produits, lobbyistes capables d’influencer l’opinion publique en leur faveur, acteur·rices du numérique qui ciblent leur clientèle et… actionnaires et banques qui les financent et leur donnent des conseils en matière d’évitement fiscal.

Depuis l’Accord de Paris sur le climat de 2015, les prêts des grandes banques aux multinationales les plus polluantes n’ont cessé d’augmenter : un rapport révèle, par exemple, que les prêts bancaires accordés aux industries des sables bitumineux ont bondi de 111 % en 2017 [4]. Les énergies fossiles représentant la première source d’émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, participer sans cesse à financer leurs industries ne pourra pas permettre de contenir le réchauffement climatique global à moins de 2°C.

Les chiffres montrent tout le pouvoir de nuisance de ces multinationales : entre 1988 et 2015, 100 d’entre elles étaient responsables de 71 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre [5]. Sans surprise, il s’agit presque exclusivement d’industries pétrolières (dont la China National Coal Group, Shell, BP, Chevron, ExxonMobile, Gazprom et Total).

La valorisation boursière de ces multinationales les pousse également à exploiter de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, laissant libre cours à leur frénésie extractiviste. Or cette exploitation des gaz et pétrole de schiste, de mines à ciel ouvert (charbon, lignite…) nuit gravement à la biodiversité et aux conditions d’existence des communautés, dont les droits sont constamment violés.

Pourquoi cela risque de continuer ?

Contraindre et sanctionner les multinationales devient une priorité. L’action la plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre serait de geler l’exploitation de nouveaux gisements fossiles et de laisser la plus grande partie (évaluée à 80 %) de toutes les énergies fossiles dans le sous-sol. Mais alors que ces ressources fossiles facilement exploitables se raréfient et que le pic pétrolier a été atteint en 2006, les multinationales continuent pourtant de forer toujours davantage et toujours plus profond, pour exploiter des hydrocarbures non conventionnels (sables bitumineux, gaz et pétrole en offshore profond…) – avec des technologies invasives et très polluantes – au lieu d’engager une transition économique et écologique. Cette exploitation coûte de plus en plus cher, étant donné la difficulté d’accès croissante aux ressources du sous-sol et, en réalité, elle ne pourrait pas se maintenir sans un apport financier considérable, émanant à la fois d’investisseurs privés et de subventions publiques.

Alors qu’attend-on pour changer de cap ? Ce n’est malheureusement pas si simple… car la boulimie extractive fossile rapporte gros : en plus des profits commerciaux directement liés à l’extraction, les ressources naturelles sont aussi devenues des objets de spéculations. Entre le moment où elles sont extraites du sous-sol et le moment où elles arrivent à destination, les ressources sont échangées plusieurs fois sur les marchés financiers. Des entreprises spéculent même sur des ressources qui, au-delà des seuls critères économiques n’ont pas encore été exploitées, comme les futurs gisements. Dans un monde gouverné par la finance, les profits générés par cette spéculation sont très intéressants pour de nombreuses entreprises et acteurs financiers qui continuent d’investir dans ce secteur, repoussant sans cesse les frontières de l’extractivisme et accélérant sans état d’âme le réchauffement climatique en cours.

Voilà comment certaines multinationales pétrolières mais aussi de grandes banques ont fait du dérèglement climatique le moteur de leur développement, sans qu’aucune limite ni aucune sanction ne leur soient fixées. Les multinationales d’autres secteurs (agroalimentaire, industrie, chimie…) sont elles aussi grandement dépendantes des hydrocarbures et fortement émettrices de gaz à effet de serre : elles n’ont donc aucun intérêt à ce que les énergies fossiles ne soient plus au cœur de notre système économique.

Tout espoir n’est cependant pas perdu, car la société civile s’est emparée du problème et veut taper là où ça fait mal, en appelant à retirer notre argent des principales entreprises actives dans le secteur des énergies fossiles.

Pas de justice pour les exilé·es

Le monde actuel ne prend pas en compte les difficultés et les luttes de celles et ceux qui se trouvent en première ligne des ravages environnementaux. Le manque de protection et de réparation vis-à-vis des personnes qui migrent en est l’exemple le plus marquant. Ces personnes doivent partir de leur pays par manque de perspectives – parce qu’une minorité s’est accaparé leurs territoires, leurs force de travail et leurs richesses. Les catastrophes et les dégradations lentes de l’environnement poussent en effet de nombreuses personnes sur les routes migratoires, de façon temporaire ou définitive, à l’intérieur de leur pays ou en franchissant une frontière. Certaines populations doivent quitter leur terre suite à un accident industriel, d’autres en ont été expropriées au profit de projets étatiques ou privés, certaines familles sont poussées à l’exode rural par la faim, les sécheresses ou inondations brutales ayant amoindri les récoltes… Les populations les plus concernées se trouvent en Afghanistan, au Bangladesh, en Amérique centrale et dans des pays d’Afrique de l’Ouest, du Pacifique et de l’Asie du Sud-Est [6].

Comble d’injustice, quand ces migrant·es environnementaux·ales tentent de trouver refuge ailleurs, ils et elles sont loin d’être bienvenues. Si les réfugié·es politiques sont considéré·es par les autorités des pays du Nord comme mu·es par des revendications légitimes – échapper à la guerre ou à la répression politique – (et même si ces autorités leur mettent bien des bâtons dans les roues pour les dissuader de demander l’asile) -, il en va bien différemment des migrant·es dit « économiques » ou « climatiques » qui sont purement et simplement suspecté·es de vouloir profiter des richesses du pays d’accueil et ne sont pas protégé·es par une convention internationale.

Au-delà de la définition stricte des exilé·es environnementaux·ales, presque toutes les migrations ont une cause liée à la destruction des écosystèmes, qu’il s’agisse de conflits armés pour l’accès aux ressources, de guerres commerciales, de la mise en place de projets extractivistes. Et toutes ces personnes à qui l’on colle de manière arbitraire une étiquette de « migrant·es économiques », de « réfugié·es environnementaux » ou de « réfugié·es politiques » peuvent en réalité être considérées comme les victimes de l’impérialisme et du néocolonialisme.

Le droit à vivre dignement et la reconnaissance des préjudices subis par ces personnes obligées d’abandonner ce qui était leur vie doit devenir l’une des batailles de la justice environnementale, d’autant plus que le monde d’insécurité grandissante vers lequel nous avançons va accélérer les migrations. Pourtant, les pays riches ne semblent pas prêts à procéder à un rééquilibrage. Pire, beaucoup de ces pays assument clairement de fermer les frontières, de laisser des milliers de personnes mourir en mer ou au passage d’une frontière terrestre, et d’adopter des logiques sécuritaires pour dissuader des migrations qu’ils ne pourront pas empêcher.

Les accords de libre-échange : un fléau pour la justice environnementale

Les accords de libre-échange sont passés entre deux ou plusieurs États ou zones géographiques pour favoriser le commerce international : ils consistent à diminuer les droits de douane et à supprimer les réglementations nationales susceptibles de gêner l’importation de biens, services, main-d’œuvre et capitaux étrangers, s’appuyant une logique de mise en concurrence généralisée des pays et des États : les entreprises choisissent celui qui leur apportera les meilleures conditions financières, au détriment des protections sociales et des aspects environnementaux. Alena, Mercosur, Ceta, Asean… sont les noms de quelques-uns de ces accords déjà signés qui ont une conséquence commune : contribuer à la perpétuation d’un monde insoutenable et inégalitaire.

La preuve en un exemple : celui de l’accord commercial entre l’Union européenne et le Canada, le Ceta, entré en vigueur à titre provisoire depuis septembre 2017. Comme d’autres accords de libre-échange avant lui, le Ceta va nuire considérablement à l’environnement. L’abaissement des barrières douanières va contribuer à renforcer le commerce international – au détriment du commerce local – et faire augmenter les flux maritimes très polluants. De plus, cet accord offre de nouveaux débouchés pour les énergies dites sales : il représente une opportunité pour l’Europe d’importer des hydrocarbures non conventionnels disponibles au Canada (gaz et pétrole de schiste). En matière agricole, le Ceta permet aux gros·ses producteur·rices de l’agroalimentaire canadien·nes de vendre plus de bœuf, de porc, de blé et de maïs en Europe, menaçant la survie des petit·es producteur·rices européen·nes, sans qu’il y ait de garantie sur l’utilisation d’antibiotiques et d’OGM dans la nourriture des animaux.

Passer ce type d’accord implique également d’harmoniser les normes sociales et environnementales entre les pays, en s’alignant sur celui où ces normes sont au plus bas : par exemple, d’un point de vue sanitaire et environnemental, on peut craindre une plus forte tolérance aux pesticides ou la disparition du principe de précaution à l’européenne. Socialement, cet accord de libre-échange va exacerber la concurrence entre les travailleur·ses : les entreprises vont s’implanter là où la main-d’œuvre est la moins chère (là où les protections sociales sont les plus faibles), ce qui va favoriser les délocalisations. Face à cette concurrence, chaque pays peut alors être tenté de faire baisser le coût de sa propre main-d’œuvre, pour la rendre attractive, et de faire passer des lois antisociales.

Enfin, cet accord va renforcer encore la toute puissance des multinationales. Le Ceta prévoit en effet une justice parallèle et privée avec des tribunaux d’arbitrage qui permettent aux entreprises de poursuivre un État si une décision publique (visant à la protection des droits sociaux et de l’environnement, notamment) nuit à ses intérêts (c’est-à-dire à ses profits attendus). Ce mécanisme est anti-démocratique car il remet gravement en cause la souveraineté des pays et fait primer le droit commercial sur l’intérêt général. Mais à l’heure actuelle, l’arbitrage connaît une utilisation accélérée : il devient le mode habituel de résolution des conflits internationaux dans de nombreux secteurs industriels.

Le succès des tribunaux d’arbitrage

Le nombre de cas d’arbitrages a explosé : on dénombre plus de 900 plaintes fin 2018. Des plaintes contre la sortie du nucléaire (Vattenfall contre l’Allemagne), contre la réglementation de l’industrie du tabac (Philip Morris contre l’Australie et l’Uruguay), contre l’interdiction des activités d’exploitation minière ou pétrolière (Cosigo Resources contre la Colombie, Renco contre le Pérou…). Fin 2017, 60% des affaires examinées étaient gagnées par les multinationales [7].

Avec ce mécanisme d’arbitrage consacré par les traités de libre-échange, les États vont se trouver en difficulté pour légiférer sur l’environnement, la santé ou les conditions de travail de leurs citoyen·nes, qui seront de moins en moins protégé·es face aux actions destructrices des multinationales. Des ONG, des mouvements sociaux et des groupes de citoyen·nes ont tiré la sonnette d’alarme et fait de la lutte contre les traités de libre-échange un axe fort de mobilisation pour plus de justice sociale et environnementale.

La justice peut-elle sauver l’environnement ?

Malgré ce tableau peu réjouissant, plusieurs leviers peuvent changer le cours de l’Histoire et modifier le rapport de force entre les dominant·es et la majorité des êtres humains, notamment les plus exposé·es. La lutte juridique fait partie de ces leviers : le pouvoir de la loi peut être efficace pour imposer des sanctions ou contribuer à la réparation des torts faits à autrui ou à l’environnement. De nombreux·ses juristes, avocat·es, ONG et groupes de citoyen·nes travaillent à changer les lois et les pratiques et à construire une justice réellement impartiale et indépendante.

Un de leurs combats vise à ce qu’un environnement sain soit considéré comme un droit fondamental. Bien qu’il soit discuté à l’échelle internationale depuis les années 1970, il n’est pas simple de le voir appliqué étant donné qu’il menace directement les intérêts des lobbys industriels et que ces derniers s’appliquent depuis toujours à masquer leurs responsabilités. Cela suppose donc de s’attaquer à l’impunité de ces entreprises, en leur imposant des obligations contraignantes, en les sanctionnant en cas d’atteinte aux droits humains et environnementaux et en engageant la responsabilité pénale de leurs dirigeant·es.

Pour changer les lois, il faut parfois aussi renouveler les concepts : nombre de personnes veulent aujourd’hui voir reconnu le crime d’écocide, un acte criminel qui consiste à détruire partiellement ou en totalité un écosystème. Une multinationale qui déverse des tonnes de déchets toxiques dans la mer ou au cœur d’une forêt, une compagnie qui pollue en exploitant des mines d’uranium, une entreprise qui pratique la fracturation hydraulique pour exploiter du gaz de schiste, une autre qui déforeste massivement pour planter des palmiers à huile, un État qui protège ses centrales nucléaires… toutes et tous sont coupables d’écocides. Les défenseur·ses de la notion d’écocide n’ont pas encore réussi à l’imposer auprès de la Cour pénale internationale mais le combat se joue aussi et surtout au niveau des législations nationales. À ce jour, seul le Vietnam a reconnu cette incrimination dans son code pénal, dès 1990, suite à l’utilisation de l’Agent orange, herbicide très puissant, par l’armée états-unienne avec des conséquences sur les combattant·es et les civil·es vietnamien·nes (1961-1971).

Au-delà de la reconnaissance du crime d’écocide, une autre idée émerge et fait des émules : celle d’accorder des droits aux éléments de la nature pour que des espaces de vie deviennent des sujets de droit - et plus simplement des réservoirs de ressources à exploiter. En 2008, l’Équateur a inscrit les droits de la nature dans sa constitution, la Bolivie a voté en 2010 une Ley de Derechos de la Madre Tierra (« loi sur les droits de la Terre Mère »), accordant aux ressources naturelles un droit à la régénération, à la vie, et à la diversité. Cette loi, si elle est un progrès, n’a hélas pas suffi à empêcher l’intensification de l’extractivisme partout sur le territoire bolivien et la répression de ceux et celles qui s’y opposaient. En 2017, la Nouvelle-Zélande a accordé le statut de personnalité juridique au fleuve Whanganui et, au même moment, l’Inde a reconnu le Gange et l’un de ses affluents comme des entités vivantes. Cela signifie que les droits et les intérêts de ces écosystèmes pourront être défendus devant la justice et que leurs habitant·es, considéré·es comme leurs gardien·nes, parleront en leur nom devant les juges. Le tribunal international des droits de la nature, composé de juristes et de personnalités de renommée internationale, constitue par ailleurs une initiative citoyenne pour témoigner publiquement de la destruction des conditions de vie sur Terre et juger de violations manifestes de droits sociaux et environnementaux, en se référant aux cadres juridiques émergeant du « Droit de la Terre ».

Des ONG, des villes, des groupes de citoyen·nes ont également décidé d’utiliser la justice pour contraindre les États nationaux à agir contre le changement climatique. Les résultats concrets sont encore limités mais ces actions ont contribué à faire naître un mouvement autour des questions de justice climatique qui bénéficie d’une forte médiatisation.

La liste des actions en justice est longue et ne saurait être exhaustive. Mais ces quelques exemples traduisent un réveil des consciences individuelles et collectives, une volonté de faire front commun pour être capables d’inquiéter les pollueur·ses et réclamer le droit à la vie pour les générations présentes et futures.

Encadrer les activités des multinationales par la loi [8]

En 2017, le parlement français adopte une loi unique au monde : la « loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères » qui oblige les multinationales françaises ou présentes en France à mettre en œuvre un plan de vigilance afin de prévenir les risques d’atteintes aux droits humains et environnementaux que pourrait causer leur activité, mais également celle de leurs filiales et sous-traitant·es partout dans le monde. Cette loi marque une avancée historique vers le respect des droits humains et environnementaux par les multinationales.

Ce texte, qui a mis quatre ans à être adopté, trouve son origine dans l’événement dramatique du Rana Plaza. En avril 2013, au Bangladesh, l’immeuble du Rana Plaza, qui héberge plusieurs ateliers de confection textile s’effondre et tue plus de 1 000 ouvrier·ères. De nombreuses multinationales occidentales (Primark, Mango, Carrefour…) travaillaient avec des entreprises sous-traitantes hébergées dans cet immeuble : des étiquettes de la marque de leurs vêtements ont en effet été retrouvées sur les lieux du drame. Mais les géantes du textile nient en bloc leur responsabilité dans le pire accident industriel du pays. Au final, aucune entreprise occidentale n’est condamnée car elles ne sont pas tenues responsables des agissements de leurs filiales. C’est dans cette double optique de mettre fin à l’impunité des multinationales et d’empêcher que de nouvelles catastrophes humaines et environnementales se produisent qu’une coalition d’ONG et de syndicats se met à travailler sur ce texte de loi qui rend désormais les entreprises responsables de l’activité de leurs sous-traitants et filiales et qui permet de traduire les entreprises-mères en justice.

Trois ans après l’adoption de cette loi, les ONG à l’origine du texte constatent plusieurs dysfonctionnements dans son application : bien qu’elles en aient l’obligation, plusieurs dizaines d’entreprises ne publient pas de plan de vigilance et, pour celles qui s’efforcent d’être en conformité, les rapports restent incomplets avec des actions peu détaillées… La possibilité de saisir la justice lorsque des manquements sont constatés devrait néanmoins mettre au pas les sociétés les plus récalcitrantes. Au printemps 2019, plusieurs associations ne se sont pas gênées et ont ainsi attaqué Total pour violations des droits humains dans un projet de forage pétrolier en Ouganda.

Cette loi pionnière doit maintenant s’étendre au-delà des frontières. Un projet de traité international contraignant sur les sociétés transnationales est à l’étude depuis 2014 et fait l’objet d’une vaste mobilisation de la société civile mondiale pour que le processus aboutisse. Ce traité devra protéger les populations des atteintes aux droits humains et à l’environnement commises par des entreprises multinationales, et leur garantir un accès à la justice.