« Gesturing Towards Decolonial Futures » (GTDF) est un collectif de chercheur·ses, d’artistes, d’éducateur·rices, de militant·es et de gardien·nes des savoirs autochtones provenant du Nord et du Sud. Notre collectif se centre sur les apports des pratiques artistiques et éducatives à la possibilité d’un avenir décolonisé. Nous travaillons au croisement des questions liées à la violence historique, systémique et renouvellée et des questions liées à la non-durabilité de la « modernité-colonialité ». Nous utilisons le terme modernité-colonialité pour insister sur le fait que la modernité ne peut exister sans expropriation, extraction, exploitation, dépossession, misère, génocides et écocides.

En s’appuyant sur les pratiques et les critiques autochtones des communautés avec lesquelles nous travaillons au Brésil, au Mexique et au Canada, nous soutenons qu’un avenir décolonisé implique un mode de (co-)existence différent, ce qui ne sera possible qu’avec et via la fin du monde tel que nous le connaissons, qui est un monde construit et soutenu par d’innombrables formes de violence et de non-durabilité.

Un dicton populaire brésilien illustre cette idée : dans une inondation, ce n’est que lorsque l’eau atteint les hanches que l’on peut nager. Avant, avec l’eau aux chevilles ou aux genoux, il n’est possible que de marcher ou de patauger. En d’autres termes, nous ne pourrons peut-être apprendre à nager – c’est-à-dire à exister différemment – que lorsque on n’aura pas d’autre choix. Mais en attendant, on peut se préparer en apprenant à s’ouvrir aux enseignements de l’eau, ainsi qu’aux enseignements de celles et ceux qui ont nagé toute leur vie contre les multiples courants de la violence coloniale.

En effet, ce que celles et ceux qui mènent des luttes de basse intensité dans le Nord global (et au nord du Sud global) appellent l’effondrement social et écologique est déjà une réalité quotidienne pour de nombreux peuples autochtones engagés dans des luttes de haute intensité (mais aussi à hauts risques et aux enjeux importants). Ces communautés nagent à contre-courant de la même violence coloniale qui subventionne et soutient les institutions, le confort et la sécurité que la plupart d’entre nous, engagé·es dans les luttes de basse intensité, nous battons pour préserver, même si le niveau de l’eau continue à monter dans notre propre contexte comme dans d’autres.

Dans le cadre de la modernité-colonialité, les initiatives visant à lutter contre la crise climatique, comme Transition Towns, Degrowth, 350.org, Doughnut Economics, Extinction Rebellion et Deep Adaptation, ont abordé de différentes façons la question de savoir s’il fallait ou non (et comment) parler de la possibilité, de la probabilité ou de l’inévitabilité d’un effondrement social et écologique. Ce texte est une contribution aux conversations sur cette question. Il présente une synthèse des travaux d’universitaires et de militant·es autochtones qui estiment nécessaire de se préparer au déluge de défis à mesure que les structures de la modernité-colonialité commencent à s’effriter. Il propose également une cartographie sociale des schémas d’analyses et de propositions dans les mouvements de lutte contre le changement climatique initiés en Occident. Cela pourrait susciter un éventail d’idées et de conversations sur les tensions et les limites des formes de débat, de construction de relations et d’existence modernes-coloniales.

S’appuyant sur une conversation en cours entre le collectif « GTDF » et le mouvement « Deep Adaptation », la conclusion lance une invitation à l’interruption des désirs et des attachements néfastes à la modernité-colonialité afin que nous puissions grandir et faire face autrement au difficile travail que nous avons à accomplir ensemble. Et cela, dans un moment où nous sommes collectivement confronté·es à l’effondrement progressif de la maison de la modernité, ou, en d’autres termes, à la fin du monde tel que nous le connaissons.

Nager à contre-courant du déni

L’éducation, dans ses différentes modalités (formelle, non formelle, informelle, supérieure, alternative, etc.), a historiquement servi à orienter l’apprentissage vers des objectifs qui garantissent la survie humaine ainsi que la reproduction des normes et des idéaux culturels. Cependant, ce double mandat devient paradoxal lorsque la reproduction des idéaux culturels dominants constitue une menace pour la survie de l’humanité. Ce paradoxe est illustré par Luis Prádanos, qui s’est interrogé dans un récent article sur l’avenir de l’éducation : « Est-il vraiment pertinent d’éduquer les gens à affiner technologiquement et théoriquement un système qui fonctionne en sapant les conditions qui rendent possibles notre survie biophysique ? »

Prádanos soutient qu’il est peu judicieux d’aborder l’éducation d’une manière qui présume de la continuité de notre système actuel, car la perpétuation de ce système nous amènera en fin de compte à outrepasser les limites de la planète. Au contraire, suggère-t-il, « l’éducation servirait mieux les étudiant·es en particulier et tou·tes les humain·es en général si nos méthodes d’enseignement et de recherche cessaient de perpétuer le paradigme culturel qui nous a amené au bord de l’extinction, et si elles commençaient à encourager les étudiant·es à imaginer et à créer des alternatives à celui-ci. »

L’analyse de Prádanos sur la non-durabilité, bien qu’importante, n’identifie et n’aborde pas sa relation avec la violence coloniale. Cela n’est pas surprenant, car il est rare de trouver des discussions qui abordent la relation entre le changement climatique et le colonialisme dans le contexte de l’éducation. La proposition de Prádanos illustre le fait que les critiques et les désirs de créer des alternatives, s’ils sont bien intentionnés, évacuent parfois le fait que nos systèmes actuels ont été créés et sont subventionnés par des dommages historiques, systémiques et permanents. Cette évacuation est une forme d’ignorance ou de déni socialement accepté – quelque chose que nous devons réprimer afin de justifier nos croyances et nos désirs. Créer et imaginer des alternatives à partir d’un espace de déni socialement accepté tend à reproduire des modèles néfastes qui sont enracinés dans le même système violent et non-durable de toujours.

Dans notre collectif, nous avons cartographié quatre dénis qui restreignent fortement la capacité de celles et ceux d’entre nous, socialisé·es dans la modernité-colonialité, à ressentir, à se sentir concerné·e et à imaginer autrement :

- la négation de la violence systémique, historique et continue et de la complicité dans les dommages causés (le fait que nos conforts, nos sécurités et nos plaisirs sont subventionnés par l’expropriation et l’exploitation ailleurs) ;

- la négation des limites de la planète et de la non-durabilité de la modernité-colonialité (le fait que le métabolisme terrestre fini ne peut pas soutenir indéfiniment la croissance exponentielle, la consommation, l’extraction, l’exploitation et l’expropriation) ;

- la négation de l’enchevêtrement (notre insistance à nous considérer comme séparé·es les un·es des autres et de la terre, plutôt que "enchevêtré·es" dans un métabolisme vivant plus large qui est bio-intelligent) ; et

- la négation de l’ampleur et de la complexité des problèmes auxquels nous devons faire face ensemble (la tendance à rechercher des solutions simplistes qui améliorent notre image de nous-mêmes et qui pourraient traiter les symptômes, mais pas les causes profondes de notre difficile situation collective).

Un dernier déni est la négation des liens entre ces quatre dénis. Il est courant que des initiatives éducatives critiques abordent un ou peut-être deux de ces dénis à la fois, mais nous n’avons jusqu’à présent rencontré aucune initiative, en particulier dans le contexte des luttes de basse intensité, qui s’engage sérieusement avec les quatre à la fois.

En particulier, de nombreux mouvements ou actions pro-environnementales menées par des Blanc·hes traitent la non-durabilité de façon cloisonnée, ce qui suggère que les préoccupations écologiques sont non seulement distinctes du racisme systémique, du colonialisme, de la pauvreté, des migrations forcées et de la guerre, mais aussi que les préoccupations écologiques sont plus importantes que toutes ces autres préoccupations. Pourtant, de nombreuses communautés engagées dans des luttes de haute intensité, qui sont les plus touchées par ces violences qui se cumulent, ont souligné qu’elles sont toutes profondément liées et ne peuvent donc pas être traitées séparément.

S’il est important de respecter le rythme d’apprentissage des gens, en particulier lorsqu’il s’agit de sujets difficiles, il faut se souvenir que nous avons aussi des comptes à rendre aux communautés engagées dans des luttes de haute intensité, négativement affectées par le rythme souvent lent de cet apprentissage. Nous demandons donc :

Pourquoi est-il si difficile de saisir les liens entre les différentes violences systémiques ? Que faudra-t-il traverser pour que nous fassions enfin face à la profondeur et à l’ampleur des problèmes auxquels nous sommes confronté·es ? Comment assumer pleinement notre complicité dans ces problèmes, et mettre fin à notre implication continue et renouvelée dans le système qui a lui-même créé ces problèmes ? Quels types d’aptitudes et de dispositions intellectuelles, affectives et relationnelles faut-il développer afin de pouvoir laisser émerger des alternatives viables, mais actuellement inimaginables ? Comment apprendre à grandir et à nous manifester différemment – avec humilité, compassion, générosité, patience et joie – pour faire ce qui doit être fait, plutôt que faire ce que nous avons envie de faire en fonction de nos projections, de nos idéalisations et de nos droits présumés et exceptionnalismes ? Si les solutions véritablement originales ne peuvent pas provenir des paradigmes culturels dominants qui ont créé les problèmes auxquels nous sommes confronté·es, quelles formes d’éducation peuvent interrompre ces paradigmes et nous aider à ressentir, entrer en relation et à imaginer autrement ?

Comme le souligne l’universitaire cree Dwayne Donald : il ne s’agit pas d’un problème d’information, mais d’un problème qui s’ancre dans l’habitude néfaste d’être, avec des dimensions à la fois conscientes et inconscientes.

La fin du monde tel que nous le connaissons (ou le connaissions)

Aujourd’hui, nous sommes confronté·es non seulement à la crise sanitaire mondiale de la pandémie COVID-19, mais aussi aux effets en cascade des inégalités, de la violence raciale et coloniale, de la perte de biodiversité, de l’austérité économique, de la précarité et de l’instabilité, des crises de santé mentale, de la polarisation politique, des migrations humaines à grande échelle, etc. Si certain·es considèrent encore la pandémie actuelle comme la simple interruption temporaire d’une normalité familière récupérable, d’autres, comme l’artiste inuit Taqralik Partridge, nous mettent en garde : le COVID-19 pourrait n’être que le signal d’alerte d’une énorme tempête que l’humanité devra affronter collectivement.

Il n’est plus question de savoir si la pandémie mondiale remodèlera la « normalité », mais plutôt de se poser des questions concrètes plus importantes : dans quelle mesure ? Comment cela va-t-il exacerber les inégalités ? Quel sera l’impact écologique de ces changements ? Et si cette pandémie indique effectivement l’imminence d’autres vagues de perturbations et d’instabilité, comment armer les personnes de l’endurance et des aptitudes nécessaires pour faire face aux perturbations traumatiques de nos environnements cognitifs, affectifs, relationnels, économiques et écologiques ? En d’autres termes, comment se préparer à faire face à la probabilité d’un effondrement social et écologique, ou à la fin du monde tel que nous le connaissons ?

Il est important de rappeler de prime abord que nous n’évoquons pas à la légère la possibilité de « la fin du monde tel que nous le connaissons », et qu’il ne s’agit pas de sensationnalisme ou d’échappatoire. Tout d’abord, soulignons que nous ne parlons pas de la fin du monde en tant que tel, mais plutôt la fin d’un mode d’existence particulier qui est intrinsèquement non éthique et non durable, fondé sur des formes racialisées d’exploitation et de dépossession, et d’extraction écologique.

Deuxièmement, et de manière connexe, nous remarquons que la permanence de ce monde a bénéficié de subventions par le biais de la tentative de destruction d’autres mondes, des mondes porteurs de possibilités d’existence alternatives.

Troisièmement, nous remarquons l’existence du risque qu’un possible effondrement systémique soit mobilisé à des fins dangeureuses, car, de fait, la crise a souvent servie d’excuse pour poursuivre des projets de colonisation, de domination raciale, de militarisation et d’accumulation de capital.

Pour nous, la potentielle instrumentalisation de la crise et de l’effondrement ne fait que souligner davantage la nécessité d’une réponse éducative qui puisse préparer les gens à faire face au possible déclin du système dominant de manière sobre, mature et responsable. Sans cela, nous courrons le risque de continuer à s’accrocher aux fausses promesses dangereuses de ce système, coûte que coûte. Ou encore, on pourrait bien se trouver submergé·es et paralysé·es si l’effondrement se matérialise effectivement.

Nous considérons donc que cette préparation est nécessaire pour favoriser des réponses plus responsables sur le plan social et écologique aux défis contemporains à court et à long terme. Nous avons rencontré l’expression « la fin du monde tel que nous le connaissons » dans le travail de la penseuse féministe noire Denise Ferreira da Silva et le Dark mountain Manifesto (Manifeste des montagnes sombres).

Bien vivre et bien mourir – l’enseignement des modes d’existence indigènes

De nombreuses personnes dans les mouvements climatiques ont peut-être entendu parler du terme « buen vivir », c’est-à-dire « bien vivre » en espagnol. Ce terme est souvent évoqué pour souligner la distinction entre « vivre bien » et « vivre mieux ». Le terme « vivre mieux » est couramment valorisé dans les sociétés nord-américaines dominantes, et il alimente le besoin apparent d’aspirer à posséder toujours plus, et toujours plus que ses voisin·es. « Buen vivir » est souvent considéré comme une philosophie andine, mais il s’agit en partie d’une tentative de traduction (problématique) du terme quechua sumac kawsay, une façon d’être-au-monde qui met l’accent sur l’importance cruciale d’entretenir des relations réciproques entre tous les êtres vivants.

L’éducatrice quechua Maria Jara Qquerar, membre de notre collectif, déclare qu’il est très difficile de traduire des pratiques autochtones en concepts qui ont du sens pour les non-autochtones. Elle insiste sur le fait que le sumac kawsay est une pratique, et non un concept, de la même manière que dire que la terre est une entité vivante n’est pas un concept qui décrit la réalité, mais une réalité qui se manifeste à travers et en tant que langage. Les traductions problématiques font également partie intégrante des relations extractives coloniales, où les objets, les idées et les pratiques des communautés autochtones sont appropriées, décontextualisées et instrumentalisées à différentes fins.

Par exemple, Maria Jara nous apprend que, dans la pratique du sumac kawsay, « bien mourir » est tout aussi important que « bien vivre », car ces deux aspects font en réalité partie du même cycle. Pourtant, cela ne transparaît jamais dans les textes défendant le « buen vivir » en direction du public occidental, car dans les sociétés occidentales, la mort et le fait de mourir sont généralement compris comme des événements à éviter et à craindre.

Les doulas de la mort à l’œuvre dans les sociétés occidentales, qui fournissent des services aux personnes en soins palliatifs en fin de vie, sont confrontées à un problème récurrent. Quand une personne apprend qu’elle est en phase terminale et qu’un·e proche suggère à la famille de contacter une doula de la mort, il y a invariablement une résistance, parfois agressive, à cette suggestion. En suggérant que la famille doive accepter la mort, ce·tte proche est souvent perçu·e comme accueillant la mort, plutôt que de se battre pour un miracle qui pourrait sauver la vie de la personne malade. Lorsque la mort survient enfin, on reproche parfois l’arrivée de la mort au/à la proche, comme si en parlant de la mort et du fait de mourir ou en se préparant à la mort, on accélérait forcément le processus.

Parler de la possibilité ou de la probabilité d’un effondrement social et écologique dans les sociétés occidentales suit le même schéma. Les gens évitent généralement ce sujet ou nient sa pertinence afin de conserver un peu d’espoir dans l’avenir et dans la permanence du système actuel. De nombreuses personnes partent du principe que, une fois que les gens acceptent la probabilité d’un effondrement, ils et elles cesseront de lutter pour l’action climatique et céderont à une attitude fataliste, puisque qu’il n’y a pas de motivation théologique pour agir. Accepter la possibilité ou la probabilité d’un effondrement social et/ou écologique, dans ce cas, équivaudrait à l’accélérer.

Cependant, de nombreuses cultures non-occidentales, dont de nombreuses cultures autochtones, n’ont pas la même approche de la mort, du fait de mourir ou de la possibilité ou probabilité d’un effondrement. Les sociétés qui considèrent la mort et la vie comme faisant partie intégrante l’une de l’autre disposent de processus et de protocoles de coordination et de préparation pour faire face à l’inévitabilité du changement, de la douleur, de la perte et de la mort, qui sont inimaginables dans les sociétés occidentales. Il n’est pas impossible que les populations autochtones soient également souvent mieux équipées pour travailler avec et à travers les complexités et les paradoxes.

Le chercheur Cash Ahenakew de la nation Cree, par exemple, affirme que les peuples autochtones sont confrontés à un paradoxe fondamental : ils doivent survivre au sein de systèmes coloniaux modernes violents et non durables qui sont destinés à éliminer les modes d’existence autochtones, tout en conservant la responsabilité de maintenir en vie ces modes d’existence. C’est pourquoi de nombreux universitaires et militant·es autochtones encouragent les conversations et les préparatifs en vue d’un effondrement social et écologique, quoique de manière différente.

Parmi les réponses autochtones à l’effondrement, on trouve Kyle Whyte, un universitaire de la nation Potawatomi qui soutient que de nombreuses réponses occidentales au changement climatique sont ancrées dans un sentiment d’urgence qui justifie souvent la poursuite de la violence coloniale dans le but de maintenir ou rétablir le « business as usual ». Il souligne que le « business as usual » est fondé sur la continuité d’un système ancré dans la dépossession autochtone. Ainsi, accepter la fin inévitable de ce système n’est pas quelque chose à éviter, mais qui ouvre plutôt à la possibilité de formes d’existence collective plus saines. Whyte souligne que pour que ces autres formes d’existence puissent exister, il faudra établir des relations fondées sur le consentement, la responsabilité, la réciprocité et le respect (entre les humain·es, et entre les humain·es et les êtres-autres-qu’humains). Si nous prenons, dès maintenant, le temps et le soin de réparer les relations brisées par le colonialisme, nous serons mieux préparé·es à faire face à l’intensification des impacts du changement climatique, ainsi qu’aux points de basculement potentiels de l’effondrement, de manière plus éthique et plus efficace.

D’autre part, Jeannette Armstrong, une universitaire de la nation Okanagan Syilx, attire l’attention sur les abus et l’ignorance qui se manifestent dans notre comportement humain collectif. L’une des difficultés à mettre fin aux dynamiques destructives qu’elle identifie, est le mode d’argumentation concurrentielle qui reflète la dynamique coloniale dans les sociétés occidentales (où les acteurs s’affrontent pour dominer un sujet ou une question). Les populations autochtones ne s’intéressent que rarement à ces débats. Elle propose une approche beaucoup plus humble de la connaissance et un mode de dialogue plus prudent appelé « naw’qinwixw », qui fait passer la question communicationnelle centrale de l’élargissement des droits à la reconnaissance des responsabilités. Armstrong affirme que si nous ne sommes pas à la hauteur de nos responsabilités en tant qu’êtres humains et en tant que gardien·nes de la terre, y compris des êtres humains et autres-qu’humains qui en font partie, nous ne serons bientôt plus là.

Autre exemple dans « Repenser l’Apocalypse : Un manifeste autochtone anti-futuriste ». Dans ce texte, un collectif autochtone d’activistes anticapitalistes et anticoloniaux·les de ce qui est actuellement les États-Unis s’interroge sur la façon dont la « liberté » dans les systèmes actuels est construite sur des terres volées, et sur le dos de vies qui ont également été volées. Plutôt que de présenter « l’apocalypse » comme appartenant à l’avenir, ils et elles suggèrent que nous vivons déjà dans le futur de l’apocalypse qu’a été le début du colonialisme de peuplement. Ils et elles parlent de l’existence des autochtones qui a puisé dans la force et la résilience développées dans et par la destruction cyclique et de la renaissance des mondes, et soulignent que l’épanouissement des mondes autochtones devient possible avec la fin du monde colonial.

Ainsi, le manifeste fait écho aux travaux de Glen Coulthard, universitaire de la nation Dene Yellowknives, qui affirme que pour que les peuples autochtones puissent vivre, le capitalisme doit mourir.

De même, plusieurs militant·es et universitaires autochtones du Brésil explique que ce que nous comprenons comme un effondrement est abordé de façon différente dans leurs communautés. Ailton Krenak, par exemple, suggère que la seule façon de retarder la fin du monde (entier) (donc pas seulement le monde tel que nous le connaissons), est d’apprendre à exister différemment, sans séparation de la nature, des êtres non-humains, et les un·es des autres, en reconnaissant que les rivières, les forêts, les plantes et les animaux sont aussi des parents et des ancêtres.

Davi Kopenawa, du peuple Yanomami, dans le livre « The Falling Sky » (La chute du ciel), avertit que l’immaturité et la cupidité des Blanc·hes mettent en danger tous les êtres de la planète (y compris les Blanc·hes elles-eux-mêmes). Ninawa Huni Kui, en première ligne de la lutte contre le commerce du carbone en Amazonie, appelle à se souvenir que la forêt n’est pas une ressource, une marchandise ou une propriété, et que la terre n’est pas non plus une extension de nous-mêmes : tout comme les forêts, nous sommes une extension du métabolisme de la terre, en tant que planète vivante.

Célia Xakriabá affirme que pour être pleinement humain·e, il faut savoir être une plante, savoir être une graine, savoir être de la nourriture, et que le fait de se r-appeller est essentiel pour que se rendre compte que le ventre de la Terre saigne de notre amnésie. De ce point de vue, l’activité humaine impose constamment l’effondrement des nations non-humaines. De même, Adriana Tremembé rappelle que si la planète vivante est malade, nous le sommes aussi, et donc qu’au lieu de désirer plus d’autonomie, de contrôle et de consommation individuels, c’est une responsabilité viscérale de guérison collective qui devrait nous guider.

Lors de notre consultation avec des collaborateur·rices autochtones pour cet article, Mateus Tremembé, un des leaders de la souveraineté alimentaire dans sa communauté, a proposé une chanson qui illustre la maladie dont parle Adriana et comment les approches autochtones de la fin du monde tel que nous le connaissons se manifestent dans des pratiques culturelles comme le chant, la danse et une forme d’humour sérieux.

[Traduction : cette chanson, composée par Luiz Gonzaga, raconte à quoi le futur va ressembler : Je ne peux plus respirer, je ne peux plus nager ; la terre est mourante, on ne peut plus rien planter ; si on sème, les plantes ne germent plus ; si elles germent, les semis ne poussent plus ; même les esprits sont plutôt absents ces temps-ci (répéter la première partie). Où est passée la fleur qui était là ? La pollution l’a emportée. Où est le poisson qui vivait dans la mer ? La pollution l’a emporté. Où est la verte (forêt) qui était là ? La pollution l’a emportée. Même Chico Mendes n’a pas survécu. Cela nous donne une idée de l’urgence de prendre soin de la Terre, ce que j’essaie de faire, ce que nous essayons de faire. Il nous faut être fort pour continuer, croire qu’un autre monde est possible, un monde nouveau, où tout serait différent.]

Les universitaires et les médecins autochtones de ce qu’on connaît aujourd’hui sous le nom d’Australie ont développé une vision similaire. La militante de la nation Yandaarra Tante Shaa Smith insiste sur le fait que la Terre ne nous appartient pas parce que nous appartenons à la terre. Son vibrant appel à la reconstruction des relations part de la reconnaissance de l’humanité brisée et en deuil, en opposition à la grandeur de l’humanité. Elle suggère qu’au moment de faire face aux conséquences de nos actions, nous nous défassions de notre arrogance et que nous abordions nos actes avec humilité, parce que la Terre a besoin qu’on pleure pour elle avant de pouvoir réellement en prendre soin.

De la même façon, le chant Wukun du pays de Bawaka est une entité non-humaine qui remet en cause les présupposés coloniaux et donne des informations sur la temporalité et le changement climatique. Entre autre, la remise en question des conceptions occidentales qui situent le « climat », chose abstraite et mesurable, en contradiction avec la « météo », éphémère et incarnée. Wukun, l’entité qui rassemble les nuages et provoque la pluie, indique que le climat et la météo sont tous deux relationnels, affectifs, situés et deviennent ensemble, un pays. Dans ce mouvement de devenir ensemble, Wukun souligne la nécessité de responsabilité, qui implique de dépasser la temporalité linéaire et de reconnaître les connexions qui nous lient, les violences du passé qui se perpétuent dans le présent, et le futur qui est déjà présent en nous aujourd’hui.

Tous les peuples autochtones ne sont pas d’accord sur la question de l’effondrement, et tous les peuples autochtones ne formulent pas la même critique des idéologies, systèmes, pratiques et institutions modernes-coloniales. S’intéresser aux perspectives autochtones implique entre autres de reconnaître l’hétérogénéité des communautés autochtones. Tout en reconnaissant et en respectant cette diversité des perspectives autochtones, dans cet article nous insistons sur les penseur·ses autochtones qui appellent à mettre au cœur des débats sur le climat l’auto-détermination et les modes de connaissance et d’être autochtones.

Par exemple, le chercheur en santé public Māori (Ngāti Kahungunu) Rhys Jones insiste sur le fait que le changement climatique menace de façon disproportionnée la santé et le bien-être des peuples autochtones, du fait de la relation particulière avec leurs territoires traditionnels et l’effet cumulatif de la violence coloniale qui n’a jamais pris fin. Rhys déclare que si les actions pour le climat représentent des opportunités d’atténuation et d’adaptation, elles augmentent également le risque d’exposition des peuples autochtones à la violence coloniale. Par exemple, les réponses au changement climatique soutenues par l’État et le marché, comme la géo-ingénierie et les projets d’énergie renouvelables, approfondissent encore davantage les relations de pouvoir coloniales, violent la souveraineté autochtone et reproduisent des modes d’être à la Terre et aux êtres non-humains comme s’ils n’existaient que pour l’usage et le bénéfice humain. Par ailleurs, les actions de reforestation et de confinement du dioxyde de carbone peuvent également mener à l’appropriation des terres autochtones et à la rupture de la gouvernance autochtone et des pratiques de subsistance.

Rhys affirme que puisque le changement climatique provient de et intensifie les dynamiques d’oppression, la marginalisation et la spoliation coloniales, le changement climatique doit être décolonisé et les connaissances et l’auto-détermination autochtones doivent servir de base aux initiatives pour la santé et contre le changement climatique.

D’autre part, le guérisseur Cree Elwood Jimmy nous met en garde : la décolonisation ne sera pas chose facile puisque ce n’est pas un événement ponctuel, mais plutôt le long et douloureux processus de toute une vie. Ce processus exigera de renoncer aux satisfactions que l’on tire des désirs coloniaux nocifs, et de désinvestir ce que l’on considère comme nous revenant de droit dans la mentalité coloniale (par exemple, le confort, le plaisir, la certitude, la sécurité, de sens de l’avenir liés à la colonialité). Plutôt que de remplacer un ensemble de droits par un autre, ce qui serait susceptible de reproduire les mêmes dynamiques de violence non-durables, nous devrons trouver des sources de vitalité, de joie, de sérénité, et de bien-être collectif qui recentrent nos relations et responsabilités les un·es envers les autres, et envers la Terre elle-même.

Elwood déclare que cela ne sera pas facile aussi à cause de l’industrie de l’inclusion et de la diversité, où les non-autochtones veulent consommer des pratiques et des alternatives plus colorées afin de réaffirmer leur bienveillance. Pour cela, de nombreuses personnes racisées et autochtones gagnent leur vie en tant que coursiers dans cette transaction.

Il est important de souligner que si ces auteur·rices, militant·es et ancien·nes autochtones appellent à construire un monde au-delà des structures modernes de gouvernance et d’imagination, ils et elles sont également engagé·es politiquement dans la lutte pour leurs terres, pour leurs langues et leurs pratiques culturelles et spirituelles, le plus souvent en opposition à l’État, et en solidarité avec de nombreux groupes, qu’ils soient d’accord ou non avec ces certains de leurs postulats.

Au sein de notre collectif, prenant pour inspiration des enseignements d’universitaires autochtones et de gardien·nes de la connaissance avec qui nous travaillons et d’autres encore (mentionné·es ici), nous observons la violence et le caractère non-durable du monde tel que nous le connaissons, un monde qui assure le confort et la sécurité dont nous jouissons, et un monde dont nous avons à apprendre et qui doit mourir avec dignité. C’est inévitable si nous voulons guérir et ouvrir la possibilité de l’émergence d’un autre monde, potentiellement plus sage, qui dépasse nos capacités d’imagination actuelles.

En ce sens, on peut non seulement dire qu’ « un autre monde est possible », mais aussi qu’ « une autre fin du monde est possible ». Si nous ne tirons aucune leçon de notre système actuel, ni n’apprenons à faire face à sa mort de manière féconde, alors il se peut que nous refusions de le laisser mourir quand l’heure sera venue, se raccrochant à lui coûte que coûte, ce qui provoquerait encore plus de violence. Qui plus est, il se peut que nous continuions à répéter les erreurs de ce système dans le contexte de ce qui arrivera après.

Que pourraient apprendre des peuples autochtones les personnes engagées dans un combat de basse intensité, en ce qui concerne leur capacité à promouvoir des revendications multiples et apparemment contradictoires, comme par exemple de réclamer à l’État la sécurisation de leurs droits fonciers tout en n’investissant pas existentiellement dans l’avenir de l’État ? Comment apprendre à ne pas ancrer notre existence dans ce qui paraît contrôlable et plein de certitudes, afin de ne pas se retrouver paralysé·e par l’inévitable incertitude et les paradoxes dans le cadre des crises sociale et environnementale ? Que pouvons-nous apprendre des peuples autochtones en ce qui concerne l’importance de construire des relations à l’intérieur de et entre les différentes initiatives pour la justice climatique ? Et comment apprendre des peuples autochtones de façon à ne pas reproduire l’appropriation ou l’extraction de connaissances, pour se baser plutôt sur les principes autochtones de relationnalité ancrés dans le respect, la réciprocité, la confiance et le consentement, comme le propose Kyle Whyte ?

Ce sont des questions bien difficiles, d’autant plus qu’entre les mains des non-autochtones, on le sait, la décolonisation a souvent pris des formes symboliques et superficielles. Parfois, les connaissances autochtones sont reprises de manière sélective de façon à avaler des perspectives qui ne visent qu’à renforcer les systèmes modernes-coloniaux, ou parfois, ces connaissances sont romanticisées et représentées comme des propositions de modèles universels, alternatifs et prédéterminés. Ces deux façons de les présenter, en plus de décontextualiser l’ancrage des modes de relations et de connaissance autochtones à leur manière d’être-au-monde, s’empressent d’oublier que ces connaissances remettent profondément en cause la désirabilité présumée de la continuité des modes d’existence moderne-coloniale.

Rompre avec les configurations extractives et transactionnelles de relation aux peuples et connaissances autochtones, et construire des manières plus saines et plus réciproques de s’y intéresser, exige des personnes non-autochtones qu’elles se décentrent et désinvestissent leurs désirs coloniaux et ce à quoi elles pensent avoir droit – dont le droit à sécuriser l’avenir du monde tel qu’on le connaît, ou bien à déterminer la direction de ce changement. Cette perspective de la décolonisation est souvent difficile, inconfortable, et même douloureuse ; cependant, si l’on s’épargne ce travail, on court le risque que les personnes non-autochtones chercheront à dépasser les violences à la fois du colonialisme et du changement climatique sans avoir à renoncer à rien.

L’exercice « Pourquoi je ne peux plus garder de l’espace pour toi » et le poème « Tu veux être un·e allié·e ? » sont des outils pédagogiques qui mettent en évidence les difficultés à dépasser les relations extractives et d’exploitation avec les communautés autochtones. Nous travaillons actuellement sur une cartographie qui montre à quel point la conscience de et la prise de responsabilité dans nos complicités systémiques dans les dommages causés impactent les niveaux de l’engagement, la profondeur de l’implication et la responsabilité envers les communautés autochtones.

Cacophonie et agitation – s’asseoir avec les modes d’existence occidentaux

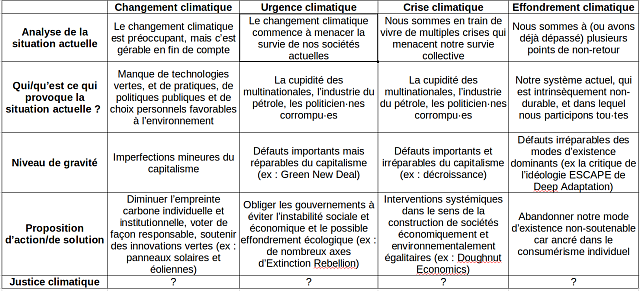

Nous avons également commencé à cartographier les perspectives sur le débat climatique dans le cadre de la modernité-colonialité en fonction de quatre orientations, grossièrement décrites dans la cartographie sociale de travail que voici. Nous présentons la justice climatique comme un point d’interrogation pour chaque orientation, en invitant les lecteur·rices à imaginer ce à quoi la justice climatique ressemblerait dans chaque colonne. Les cartographies sociales ne sont pas des représentations heuristiques, mais des outils pédagogiques qui visent à souligner les tensions et les paradoxes, ainsi qu’à rendre plus visibles les questions occultées par le débat. En conséquence, elles ne prétendent pas être des descriptions fidèles, puisque les frontières sont poreuses, les communautés intrinsèquement hétérogènes et que les cartes ne reflètent jamais les territoires. En tant qu’expérimentation d’idées, les cartographies invitent les lecteur·rices à penser avec elles plutôt qu’à penser à elles.

Les positions dans le débat sur le climat

Dans cette cartographie sociale, on peut se placer dans l’analyse d’une colonne en termes de critique et dans une autre en termes de propositions. Par exemple, on peut avoir une critique centrée sur la nature irréparable du capitalisme, mais proposer une solution centrée sur la diminution de l’empreinte carbone individuelle. Au contraire, on peut également être d’accord avec différentes colonnes et les considérer comme complémentaires ou incommensurables. La question n’est pas de savoir quelle colonne a « raison », mais comment ces différentes approches interagissent, quelles contradictions existent lorsqu’on mélange les analyses et les propositions, quelles tensions et quels paradoxes émergent de ces interactions, et qu’est ce qui reste invisible dans chaque approche et dans le panorama global de la lutte pour le climat.

Pour utiliser cette cartographie de manière pédagogique, il faut laisser de côté la tentation de vouloir totaliser ou universaliser les modes de connaissance ou les compétitions pour imposer une unique voie de changement.

Ces questions peuvent également orienter les conversations en ce sens :

- Quels présupposés se cachent derrière chaque conception du changement climatique ? Et d’où viennent ces présupposés ?

- Qu’est-ce que chaque conception met entre parenthèses, ou efface, afin de conserver sa position ou sa cohérence ? Comment se rendre responsables de ce que nous mettons entre parenthèses ou effaçons lorsque nous adoptons une position particulière ?

- À quoi ressemblerait la justice climatique dans chaque conception ?

- Quelles autres conceptions pourraient manquer, qu’elles soient ou non ?

- Qu’est-ce que les auteur·rices autochtones mentionné·es plus haut identifieraient comme les limites des approches présentées ?

- Comment mener à bien les difficiles et douloureuses conversations entre chaque axe sans briser les relations entre elles ? Comment développer des formes de solidarités et d’actions stratégiques qui permettent, dans le même temps, d’ouvrir la place à la complexité, la pluralité et les divergences ?

- Comment créer les conditions pour des conversations sobres et fécondes autour du possible effondrement social et écologique des sociétés occidentales ?

Il est tentant de voir l’inquiétant état actuel de notre monde en crise et de faire de grandes déclarations sur ce qui doit être fait. Cependant, l’intensité et la complexité des changements déjà en cours dans nos systèmes écologiques, économiques et politiques à l’échelle mondiale sont difficiles à appréhender ; les transformations à venir dans nos systèmes, tant à court qu’à long terme, sont fondamentalement impossibles à prédire, et encore plus impossibles à orchestrer.

Plutôt que nous pousser au désespoir, ceci devrait nous inviter à développer des formes d’éducation, de recherche et d’action climatiques qui puissent rompre avec notre satisfaction vis-à-vis du monde tel qu’on le connaît, et à nous préparer à faire face aux complexités, aux incertitudes et aux contradictions qui émergent d’un système en crise, potentiellement en phase terminale.

Tenter de grandir et de s’investir différemment

Nous cherchons une conception de l’éducation, de la recherche et des actions climatiques qui permette de rester sobres et ancré·es face à des changements imprévisibles et sans précédent, ainsi que de faire face à tout ce qui pourrait surgir sans se sentir dépassé·e ni être paralysé·e. Une telle éducation nous préparerait à considérer la crise contemporaine non pas comme des problèmes très compliqués à résoudre, mais plutôt comme une situation complexe à affronter depuis différents points de vue, avec différentes stratégies, et sans espoir de « résolution ».

De plus, afin de développer l’endurance nécessaire pour soutenir durablement nos actions dans cette direction, nous avons beaucoup à apprendre des peuples autochtones et de celles et ceux qui font face quotidiennement à de forts risques, enjeux et intensité : comment activer nos capacités et tendances qui dépassent les compétences actuellement disponibles dans le cadre de nos modes d’existence modernes-coloniaux… Cependant, en amont, il nous faut apprendre à interrompre et désinvestir nos schémas de consommation (de connaissance, de relations, d’expériences, de critiques) et d’appropriation dans le but de pouvoir concevoir d’autres modes d’existence qui ne soient pas extractifs.

Dans le contexte actuel des politiques informationnelles (et d’« infodémie »), de nombreuses personnes sont à la recherche des plaisirs des doses de dopamine, par la lecture sélective et superficielle d’information qui vient confirmer les biais cognitifs pré-existants. Dans ce contexte, la consommation d’information est égocentrique et auto-infantilisante : la « sloganisation » et les déformations deviennent la norme dans le partage d’information ; et les chambres d’écho lourdes d’indignation et d’attitude moralisatrice remplacent les enquêtes authentiques, sobres, responsables et qui prennent en compte la multiplicité des points de vue. Il semble difficile d’arriver à se mettre d’accord universellement sur comment agir pour le climat, et c’est précisément pour cela que l’on a désespérément besoin de conversations respectueuses dans l’idée d’apprendre les un·es des autres et de nos divergences.

En ce sens, notre collectif est en conversation avec le mouvement Deep Adaptation [Adaptation Profonde] au sujet de la critique de Jem Bendell et de ce qu’il dénomme l’idéologie ESCAPE [en anglais : échapper], un acronyme de Entitlement [sentiment d’avoir le droit à quelque chose], Surety [sûreté], Control [contrôle], Autonomy [autonomie], Progress [progrès] et Exceptionnalism [exceptionnalisme]. La critique d’ESCAPE résonne fortement avec notre analyse décoloniale des modes néfastes de connaissance et d’être dans le cadre de la modernité-colonialité.

Cependant, notre analyse se centre sur le fait qu’ESCAPE n’est pas uniquement une idéologie : c’est une habitude d’être qui comprendre des dimensions profondément affectives, relationnelles et neurobiologiques, et comprend les espoirs, les désirs et les affections, les obsessions et les projections auxquelles on ne peut pas renoncer depuis l’intellect uniquement.

C’est une conversation permanente, notre collectif propose une interprétation d’ESCAPE en tant qu’illustration de l’habitude d’être moderne-colonial qui est, selon nous, dominant dans les mouvements climat engagés dans la lutte de basse intensité, comme ceux que l’on a mentionné plus haut :

- Entitlement [sentiment d’avoir le droit à quelque chose] : « Il en va de ta responsabilité que j’aie ce que je veux » ou bien « j’exige que tu/le monde me fournisse ce que je veux ».

- Surety [sûreté] : « J’exige de la certitude, de me sentir en sécurité et rassuré·e par rapport à mon futur, mon statut, l’image que je me fais de moi-même et mon importance ».

- Control [contrôle] : « J’exige de me sentir en capacité de tout déterminer selon mes propres termes, y compris l’ampleur et la direction du changement ».

- Autonomy [autonomie] : « J’exige d’avoir un choix illimité, y compris le choix de ne pas être tenu·e pour responsable des conséquences de mes choix ou de ma complicité dans les dommages causés. »

- Progress [progrès] : « J’exige de me sentir et d’être perçu·e comme faisant partie de l’avant-garde du changement social et que mon impact soit reconnu et loué ».

- Exceptionalism [exceptionnalisme] : « J’exige de me sentir unique, spécial·e, admiré·e, avalé·e et justifié·e pour toutes les exigences ci-dessus ».

Nous proposons également une panoplie d’outils appelés « radars pour lire et être lu·e », qui permettent d’identifier les patrons d’ESCAPE dans les conversations. De plus, et en réponse à ESCAPE, nous avons créé une liste provisoire qui aident à prendre des distances avec les dommages reproduits par ESCAPE, et qui guident vers une plus grande responsabilité, entre espèces et entre générations, et envers notre existence partagée sur cette planète limitée. Nous l’avons appelé « COMPOST » (NdT pour ses sigles en anglais) :

- Capacité à ouvrir l’espace : pour faire face aux choses douloureuses et difficiles sans être irrité·e, se sentir dépassé·e, paralysé·e ou avoir besoin d’être réconforté·e ou sauvé·e.

- Assumer sa propre complicité et implication dans les dommages : les dommages causés par la violence et la non-durabilité nécessaires à l’existence et la permanence du « monde tel qu’on le connaît » et aux plaisirs, certitudes et sécurités dont nous jouissons.

- Maturité : pour faire face et travailler sur nos « merdes » individuelles et collectives, plutôt que de vivre dans le déni ou en rejetant la responsabilité sur les autres, ou bien en les diluant tout autour de nous.

- Pause des compulsions narcissiques et hédonistes et du solutionnisme : afin d’identifier, de rompre avec et de dés-investir les désirs, droits, projections, fantasmes et idéalisations néfastes.

- Altériser notre image de soi et notre sens de soi : afin de trouver le « soi au-delà du soi », y compris la beauté, la laideur, les fissures et ce qui a de plus merdique partout et dans chacun·e d’entre nous.

- Endurance et sobriété pour se manifester différemment : faire ce qui doit être fait, plutôt que ce qui produit du plaisir, ce qui est facile, confortable, consommable et/ou pratique.

- Vers une responsabilité illimitée : avec humilité, compassion, sérénité, ouverture, solidarité, réciprocité et sans engager la pureté politique, le protagonisme, le progrès et la popularité.

Nous suggérons que les perspectives de l’action pour le climat aillent au-delà d’insuffler de l’espoir en la continuité du monde tel que nous le connaissons. Il nous faut des outils et de pratiques qui nous permettent de « COMPOSTer » et de « grandir ». Il nous faut accepter que nous avons contribué à l’émergence de la crise actuelle, mais que nous avons également la responsabilité de nous « manifester » différemment, afin de créer les conditions pour que d’autres mondes possibles émergent, dans le sillage de ce qui est en train de mourir.