Une militante de la MMF au Brésil parle de l’exploitation capitaliste de la nature et des solutions féministes à la crise climatique.

Une militante de la MMF au Brésil parle de l’exploitation capitaliste de la nature et des solutions féministes à la crise climatique.

En octobre 2023, des délégations de 140 pays se sont réunies à Pékin pour marquer le 10e anniversaire de l’Initiative chinoise des Nouvelles routes de la soie, également appelée Initiative route et ceinture (BRI - Belt and Road Initiative). Le commerce des produits alimentaires entre la Chine et ses partenaires de la BRI a bondi de 162 % au cours des dix dernières années, atteignant 76,1 milliards de dollars.

L’alimentation est la deuxième source d’émissions climatiques mondiales après les combustibles fossiles. Le volet consommation de la comptabilité climatique est régulièrement ignoré ou insuffisamment pris en compte, et il devient de plus en plus urgent de s’en préoccuper. Nous devons non seulement changer la façon dont nous produisons notre alimentation, mais aussi la façon dont nous la consommons.

Depuis l’invasion russe en février 2022, la guerre en Ukraine est au centre des questions de politique étrangère et des médias. Cependant, peu d’attention a été accordée à une question majeure qui est au cœur du conflit : qui contrôle les terres agricoles dans le pays connu comme le « grenier de l’Europe » ?

Après la banane et l’ananas, l’avocat est le fruit le plus commercialisé au monde : sa culture se développe en termes de production et d’hectares accaparés, et continue de s’étendre à de plus en plus de pays. Le Mexique, premier exportateur mondial, assure 40 % de la totalité de ces exportations mais ses chaînes d’approvisionnement sont marquées par la dévastation et l’extorsion.

La question du contrôle et du pouvoir de l’État est de retour sur la scène internationale avec les tentatives des États-Unis et de l’Union européenne d’affaiblir leur dépendance vis-à-vis des acteurs économiques chinois en garantissant leur accès et contrôle sur le « minerai de la transition ». Cet article passe en revue certaines des tensions auxquelles l’État indonésien doit faire face, dans le cadre de politiques publiques contradictoires, au milieu de ces différents défis à relever.

Le principal mouvement social brésilien, le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST), est la cible d’« une offensive qui inclut la pression de l’agrobusiness, lié à l’ex-président Jair Bolsonaro, et la création d’une commission d’investigation parlementaire (CPI) visant à investiguer (…)

Il est urgent de mettre fin à l’utilisation des combustibles fossiles, et pourtant les sociétés pétrolières et gazières ont augmenté leur production et leurs bénéfices en 2022. Les pollueurs verdissent leurs activités en disant qu’ils compensent leurs émissions en investissant dans des « solutions basées sur la nature » qui impliquent accaparement des terres, violence et contrôle des entreprises sur de vastes étendues de terres dans le Sud global.

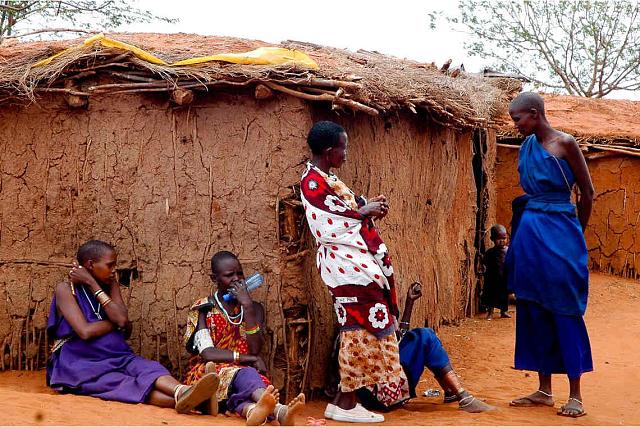

Les recherches menées par Simon Counsell et Survival International sur un projet de compensation carbone sur des terres autochtones dans le nord du Kenya soulèvent des questions majeures sur la crédibilité des revendications du projet, ainsi que sur l’impact potentiel sur les droits et les moyens de subsistance des peuples pastoraux autochtones qui vivent sur ces terres.

Pour mieux résister à l’accumulation néocoloniale moderne, il nous faut revenir sur l’histoire de l’accaparement des terres en Afrique. "(...) Le système colonial [en effet] s’intéressait à certaines richesses, à certaines ressources, précisément celles qui alimentaient ses industries. Aussi la jeune nation indépendante se voit-elle obligée de continuer les circuits économiques mis en place par le régime colonial" (Frantz Fanon).

Depuis les deux tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie dans la nuit du 5 au 6 février, causant la mort de plus de 50.000 personnes et le déplacement de millions d’autres, l’attention du monde entier s’est à nouveau tournée vers la frontière entre la Turquie et (…)

Une initiative sur l’agriculture

En Thaïlande, l’agroécologie est également un mode de contestation, une résistance des paysan·nes face au modèle productiviste afin de construire une véritable souveraineté alimentaire.

Une initiative sur l’agriculture

En Île-de-France, c’est la commune de Moret-Loing-et-Orvanne (77) qui, en 2017, a lancé le projet « Ma cantine en AMAP » afin de monter des partenariats paysan·nes-école en s’inspirant de l’initiative en circuit-court des AMAP (partenariat direct et pérenne entre des citoyen·nes et un·e paysan·ne permettant une rémunération juste du·de la second·e et un approvisionnement en produits bio et locaux hebdomadaire pour les premier·ères).

Les plantations de palmier à huile constituent une cause principale de la déforestation dans le sud-est du Mexique. Guadalupe Núñez Salazar est coordinatrice d’un Réseau de femmes de la côte en rébellion, un regroupement d’environ 80 femmes provenant de diverses communautés des municipalités côtières du Chiapas pour défendre leurs terres et leurs territoires.

1. Lors de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité, ou COP-15, le cadre post-2020 approuvera probablement l’objectif de déclarer 30% des terres et des océans du monde comme zones protégées d’ici 2030. Nous reconnaissons que les zones protégées peuvent être des moyens efficaces pour (…)

Depuis la production de la première culture OGM en 1983, ces cultures ont soulevé d’importantes préoccupations environnementales et sanitaires.

S’il est clair que l’insécurité alimentaire menace la vie de millions de Kényan·es, la levée de l’interdiction des OGM n’est pas la solution.

Une initiative sur les migrations

C’est de la rencontre entre des habitant·es de Montreuil et des réfugié·es politiques syrien·nes marqué·es par l’expérience de la révolution populaire de leur pays et des Printemps arabes de 2011 que l’expérience de La Cantine syrienne a vu le jour. Portée depuis l’automne 2019 par l’association de La Maison culturelle franco-syrienne de Montreuil, cette cantine populaire invente une nouvelle manière de tisser des liens locaux et transnationaux, à partir de l’ancrage de trajectoires d’exil dans un territoire à la longue histoire militante.

Les chemins des féminismes paysans et populaires ont la sinuosité, l’horizon et les raccourcis des territoires et des corps qui leur donnent naissance. Ce ne sont pas des fruits directs des livres, mais des fruits politiques et culturels de la terre. Ils deviennent des livres, des textes, après un certain temps d’être des graines - non transgéniques - que l’on sème, que l’on vit avec émotion lorsqu’elles poussent et se renforcent, que l’on protège collectivement de la violence et des menaces, alimentant un cycle vital qui défie l’aridité de la terre, le froid, le réchauffement climatique, la perte des forêts et des rivières endémiques, la pollution de la terre, le manque d’eau ou l’inondation et l’enlisement du sol.

Dans la foulée de la COP26, et soucieuse de corriger son statut de second « importateur mondial de déforestation » après la Chine, l’Union européenne a décidé le [17 novembre 2021 de muscler son Green Deal pour rendre le vieux continent climatiquement neutre en 2050. Pour le moment, la liste des produits que l’UE ne fera plus venir est assez courte, mais lourde de conséquences, et cette mesure n’a fait sourire personne dans les pays directement visés d’Afrique de l’Ouest.

Du champ à nos assiettes, la numérisation des systèmes agroalimentaires progresse sur la planète, avec des impacts peu connus. De nombreuses questions se posent avec cette nouvelle vague technologique dans les champs. Qu’est-ce que c’est, et qu’est-ce que cela signifie ? Quels sont ses impacts sur la paysannerie, l’agriculture familiale et de petite échelle ?

Découvrez les critiques quant à l’avancée du contrôle des transnationales sur l’agriculture des pays du Sud global.