Dans le contexte de la multiplication des luttes écologiques en Europe et dans le monde, le collectif écologiste les Soulèvements de la Terre incarne une nouvelle mobilisation des luttes écologistes et anticapitalistes radicales.

Dans le contexte de la multiplication des luttes écologiques en Europe et dans le monde, le collectif écologiste les Soulèvements de la Terre incarne une nouvelle mobilisation des luttes écologistes et anticapitalistes radicales.

Après avoir connu vingt années de guerre civile, le Cambodge semble aujourd’hui un pays "sans histoire". C’est pourtant un régime de plus en plus autoritaire, sous la direction d’Hun Sen, qui au fil des années a consolidé son pouvoir en éliminant progressivement les autres partis, et qui arrête et réprime des personnes contestant sa main mise et son contrôle de la société. Au cours des dernières années, cette volonté de faire taire toute voix critique s’est considérablement aggravée.

Le 18 janvier, les services de renseignement sud-coréens ont perquisitionné les bureaux de la confédération coréenne des syndicats indépendants, la plus grande organisation de syndicats indépendants du pays ainsi que l’un de ses affiliés.

L’incidence de la technologie sur la politique ne devrait plus être ignorée

En terme d’influence technologique dans les politiques internationales, et plus particulièrement dans les régimes dictatoriaux, la responsabilité politique des entreprises technologiques est devenue de plus en plus importante. Depuis quelques années, les conséquences du non-respect des pratiques éthiques soulignent le besoin urgent de mettre l’accent sur la conduite responsable de ces entreprises.

Cet article est une analyse approfondie de la vie politique contemporaine turque depuis les années 2000. Accession au pouvoir de l’AKP en 2002, dérive autoritaire du parti, négociations avec le parti Nationaliste pour conserver le pouvoir et maintenir à l’écart les formations partisanes concurrentes, modification du système électoral... La réélection d’Erdogan est un mauvais signe pour l’établissement d’un régime pluraliste en Turquie.

Depuis la proclamation de son indépendance en 1956, le Soudan est en proie à des conflits. Le pays se situe dans une région instable au bord de la mer Rouge, du Sahel et de la Corne de l’Afrique. Les combats actuels, centrés dans la capitale du pays et les principales villes, ont déjà attiré l’attention des puissances mondiales.

Le pays pourrait se diriger vers une guerre à part entière et même vers une désintégration, ce qui aurait des implications plus larges pour le Moyen-Orient et une grande partie de l’Afrique subsaharienne.

Le texte adopté le 1er juin 2023 représente une avancée majeure en matière de réglementation des multinationales mais est loin d’être à la hauteur des enjeux en dépit de certaines avancées par rapport au texte initialement proposé par la Commission européenne.

Un entretien du média Jamhoor avec Ismat Shahjahan sur les dynamiques et les contestations du féminisme en plein essor au Pakistan.

Face à la répression dans les manifestations contre la réforme des retraites ou à Sainte-Soline, Anne-Sophie Simpere, spécialiste des violences policières, pointe plusieurs problèmes structurels du maintien de l’ordre à la française.

En dépit de quelques progrès juridiques accomplis pour tenter de lisser les clivages ethniques en Mauritanie, une crise identitaire et de lourdes inégalités sociales et économiques fracturent le pays. Rencontre avec deux figures de la défense des droits humains pour qui cette ségrégation contre les populations noires ne pourra pas durer indéfiniment

L’Iran pose en préalable à la reprise des négociations sur le nucléaire le retrait des Gardiens de la révolution (pasdaran) de la liste américaine des organisations terroristes et tente de dissuader l’UE de l’inclure sur sa propre liste comme l’a préconisé le Parlement européen début 2023. (…)

Au Pérou, les mouvements populaires sont en lutte depuis plus de trois mois. Des manifestations locales, régionales et nationales se déroulent dans tout le pays mais ces mobilisations sont durement réprimées par l’État. Les mouvements féministes sont très actifs dans la lutte nationale comme l’illustre cet article.

Un nouveau manifeste critique la transition vers les « énergies propres » des pays du Nord et propose une vision alternative issue des pays du Sud.

Entretien avec Marie Peltier

Comment le complotisme s’avère-t-il un outil clé pour servir les dictatures dans leur guerre informationnelle aujourd’hui ? Les régimes autoritaires font usage des tendances complotistes : rajouter une couche de « complexité » bien artificielle à l’aide de contrefeux et distiller le doute. L’objectif est de jouer sur les opinions publiques occidentales et empêcher toute identification possible aux victimes de leurs crimes.

Depuis les années 90, de nombreuses villes, en Europe et aux États-Unis, se sont officiellement déclarées lieux d’accueil pour les migrants. En raison du processus de décentralisation du pouvoir politique, les municipalités sont devenues des acteurs de premier plan dans la gestion des migrations. Les villes ont commencé non seulement à se déclarer accueillantes en soutenant des politiques de protection et d’inclusion, mais surtout à structurer des réseaux avec d’autres villes partageant les mêmes idées à l’égard des questions d’asile.

L’article 7 de la loi sur les Jeux olympiques a été adopté le 23 mars 2023 par l’Assemblée, actant l’entrée formelle de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) dans le droit français, jusqu’en décembre 2024. À l’ombre du tumulte de la réforme des retraites, et grâce à une procédure extrêmement rapide, le gouvernement a réussi à faire accepter une des technologies les plus dangereuses jamais déployées.

Depuis le coup d’État de novembre 2017, sous la direction du Président Emmerson Mnangagwa, l’espace civique du pays se rétrécit à la fois en ligne et hors ligne alors que le régime emploie une série de mesures légales et extra-légales pour contrecarrer la dissidence.

Le gouvernement chinois soutient les initiatives Smart City par le biais d’échanges technologiques directs avec le Zimbabwe...

En mars 2023, le nouveau projet de loi sur l’asile et l’immigration intitulé « projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » sera débattu au Parlement. Il s’inscrit dans la lignée d’une frénésie législative sur ce sujet, avec plus de 20 lois en près de 40 ans.

Ce document, publié par la Cimade, décrypte le Projet de loi, dans sa version du 1er février 2023, après sa présentation en Conseil des ministres.

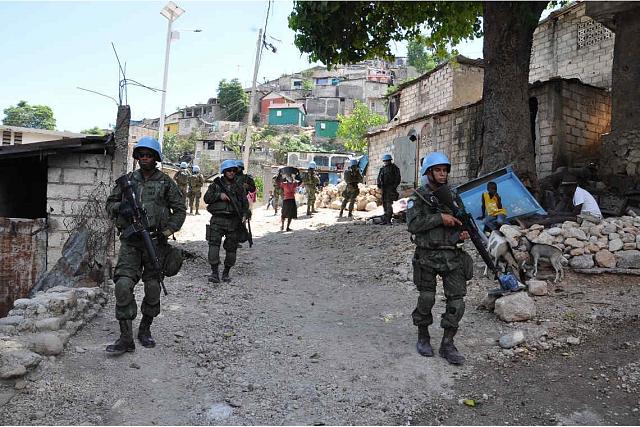

Le racisme anti-Noir·es est plein essor à Haïti ; des événements récents mettent en exergue un pic de violences anti-Noir·es et anti-Haïtien·nes, résultat du châtiment sans cesse renouvelé d’Haïti pour avoir fait la révolution en 1804. Mais les Haïtien·nes et les Dominicain·es résistent, recourant aux grands moyens comme aux plus modestes.

La crise s’aggrave en Haïti. Face à l’insécurité, la pauvreté, la corruption et la faim, l’action gouvernementale se cantonne aux réseaux sociaux. Et la communauté internationale s’invente des signes d’espoir, estime le chercheur Frédéric Thomas.