I

Un certain nombre de malentendus circulent à propos du concept d’« eurocentrisme », non seulement dans le milieu universitaire, mais aussi et surtout dans les cercles militants et chez les activistes politiques. Dans certains de ces milieux, on entend souvent dire que la critique de l’eurocentrisme est une mode issue du milieu universitaire néolibéral qui s’est diffusée chez les militant·es par le biais de courants théoriques « post-marxistes » et « post-modernes », comme le seraient les études post-coloniales. Cette critique est souvent perçue comme une variante de la politique identitaire qui se focaliserait exclusivement sur la dimension culturelle, et qui chercherait à réhabiliter une ou plusieurs identités historiquement méprisées ou exclues du cadre sociopolitique actuel (soit, concrètement, les identités « non occidentales », celles des peuples et nations d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine). Cette perception de la critique de l’eurocentrisme la fait apparaître comme moins centrée sur des enjeux « matériels », comme la lutte des classes ou l’abolition de l’ordre social capitaliste, que sur la considération de la différence culturelle « spécifique » des peuples non-occidentaux : s’ouvrir à des points de vue « alternatifs » sur la réalité sociale et culturelle dans son ensemble, qui dépasseraient la « rationalité occidentale » et ses prétentions universalistes et objectivistes et tiendraient compte des valeurs et savoirs traditionnels de ces groupes, etc. Considérée sous cet angle, la critique de l’eurocentrisme peut être comprise comme une posture purement cosmétique et sentimentale, qui ne vise qu’une réévaluation des particularités non-occidentales de manière à donner aux groupes marginalisés une fausse impression d’inclusion (a). Également, elle serait une forme d’irrationalité romantique qui prétend saper l’idéal scientifique en effaçant les frontières entre les faits objectifs et les croyances subjectives, en entravant la connaissance de la réalité sociale et sa critique effective, tout en rejetant tout projet ou horizon politique commun à l’humanité au nom d’une exaltation des particularités ethniques et culturelles (b). Ou elle serait directement perçue comme une forme d’« idéologie » qui maintient la critique au niveau « superficiel » du discours (en l’éloignant des « vrais problèmes » du système capitaliste), et qui, en mettant l’accent sur la différence culturelle, permet à la fois de produire des bénéfices pour les universitaires et les chef·fes d’entreprise qui parrainent (ou, devrait-on dire, marchandisent) ces spécificités culturelles, et d’accentuer les différences entre les travailleur·ses du monde pour entretenir les divisions (c). Certain·es accusent par ailleurs la critique de l’eurocentrisme de contribuer à l’essentialisation ou à l’orientalisation des peuples non-occidentaux, en justifiant l’image que l’on peut se faire d’eux (irrationnels, tribalistes et traditionalistes, autrement dit « arriérés » ou « prémodernes ») ; une image paradoxalement eurocentrique.

On comprend que cette interprétation de l’eurocentrisme et sa critique aient suscité la méfiance et le rejet chez certaines branches de la gauche, notamment celles qui défendent une partie de l’« héritage » des Lumières européennes, comme les idéaux de rationalité, d’autonomie, de démocratie et d’universalité ; ou celles qui promeuvent une perspective matérialiste mettant l’accent sur l’organisation sociale de la production et sur la lutte des classes productrices à travers des intérêts matériels « concrets » (c’est-à-dire qui ne soient pas « purement symboliques » ou « culturels »). J’estime néanmoins que cette façon d’aborder la critique de l’eurocentrisme à travers un prisme identitaire, purement discursif ou culturaliste, revient d’une certaine manière à déformer cette critique, ce à quoi sa banalisation dans certains cercles universitaires et certains discours politique d’ascendance libérale a évidemment contribué. Je pense que cette déformation ne délégitime pas la critique de l’eurocentrisme, et ne lui ôte ni son urgence ni sa légitimité ; il est d’ailleurs évident que l’histoire du capitalisme est marquée par la « récupération » incessante de discours et de causes progressistes par sa machine idéologique, dans le but de les vider de leur radicalité et de les domestiquer afin qu’ils ne représentent plus aucune menace pour l’ordre social capitaliste (voire lui soient directement utiles). Par exemple, on assiste depuis quelques années à des tentatives de dénaturation des luttes féministes et antiracistes, en les limitant à des revendications identitaires « purement symboliques » et en donnant l’illusion que la démocratie libérale est à même d’en satisfaire toutes les demandes. En somme, qu’un capitalisme progressiste, égalitaire et inclusif est possible. Ces points de vue culturalistes oublient par exemple le fait que le capitalisme a besoin, pour se reproduire, de la surexploitation des femmes dans la sphère domestique, ou combien la racialisation de certains groupes est imbriquée dans l’organisation effective de la division sociale du travail. De même, celles et ceux qui prétendent se dresser contre le culturalisme identitaire en opposant, aux luttes des femmes et des groupes racialisés, les dimensions économiques et classistes en tant que domaines « purement matériels », et en faisant de la question de la classe ouvrière le problème « fondamental » ou « véritable », finissent involontairement par tomber dans la même logique abstraite du libéralisme, en séparant sans sourciller « le culturel » et « l’économique », et en défendant un identitarisme ouvrier qui réduit la problématique du prolétariat et de la lutte des classes au « purement économique ». Au début du XXe siècle, Lénine avait déjà averti contre cette ce biais ouvriériste lorsqu’il critiquait l’économiciste « trade-unioniste » et la façon dont cette position se limite à la question économique. Pour lui, l’économicisme renonçait à une compréhension complexe de la lutte des classes, dans laquelle la position des travailleurs était nécessairement articulée dans un large éventail de classes, de secteurs et de groupes sociaux dont les situations et les luttes concrètes reconfiguraient en permanence l’espace social. On ne pourrait donc pas comprendre correctement le capitalisme – ni la lutte des classes en général, ni la position des travailleurs en particulier – sans cette compréhension complexe. À cette époque, du fait la position trade-unioniste de la social-démocratie européenne, il a souvent été difficile de comprendre l’importance de la solidarité entre les ouvier·es européen·nes et les peuples colonisés en lutte pour leur libération ; à tel point que les leaders et les intellectuel·les de la social-démocratie ont fini par justifier la colonisation tel un arrangement avantageux pour les ouvrier·es européens (dont les conditions de vie s’amélioreraient) et les peuples colonisés (qui pourraient ainsi se « moderniser » et « sortir de l’arriération »). Lénine, au contraire, comprenait que la libération nationale des colonies signifierait un coup fatal porté aux capitalistes, qui tirent profit de la surexploitation des peuples colonisés, ce qui renforcerait la position globale du mouvement ouvrier. Ainsi, la lutte des colonies pour la libération nationale prenait un caractère révolutionnaire et devenait par là même un mot d’ordre de la lutte pour l’abolition du capitalisme et l’émancipation du genre humain.

Je pense que c’est justement ce qui fait tout l’intérêt de la critique de l’eurocentrisme : sa capacité à faire le jour sur la complexité de la lutte des classes dans le cadre du système capitaliste, et à interpréter ce système de façon plus complète, et ainsi de contribuer à la lutte de toutes les classes et tous les groupes opprimés, exploités et humiliés.

II

Mais d’abord, qu’est-ce que l’eurocentrisme ? Un simple ensemble de préjugés et d’erreurs nés de l’ignorance des Européen·nes à l’égard des autres peuples du monde (un simple « provincialisme ») ? Une théorie sociale, dotée d’une certaine cohérence interne et visant à expliquer toute une série de problématiques spécifiques ? Ou bien une sorte de mal, de pathologie propre à la culture et à la rationalité européennes ? Nous postulons que ce n’est rien de tout cela. Avec Samir Amin, nous estimons que l’eurocentrisme est une déformation systématique de la majeure partie des idéologies et des théories apparues au cours de l’horizon historique du capitalisme, qui fonctionne à la manière d’un paradigme hégémonique. Il surgit ainsi spontanément et s’exprime aussi bien dans le bon sens quotidien et les préjugés triviaux, que par le biais des médias et des connaissances savantes des spécialistes des sciences sociales. [1] Il est aussi le fruit d’une histoire concrète, qui ne remonte pas plus loin qu’au XVe siècle. [2] Nous considérons que l’eurocentrisme est déformation car il masque ou déforme systématiquement la nature historique du système capitaliste et des conflits qui le traversent. Le caractère paradigmatique de l’eurocentrisme se vérifie en cela qu’il prétend poser la manière adéquate de comprendre le capitalisme. [3] Tout ceci contribue, de façon intentionnelle ou non, à la légitimation de cet ordre social.

Paradoxalement, ce n’est pas sa critique qui tombe inévitablement dans le culturalisme, mais au contraire l’eurocentrisme, dans le sens où « il suppose l’existence d’invariants culturels qui donnent corps aux trajectoires historiques des différents peuples [occidentaux et non-occidentaux], irréductibles les uns aux autres ». [4] Mais que sont ces « invariants culturels » (des traits spécifiques jugés « essentiels » : intrinsèques, éternels et anhistoriques) qu’implique l’eurocentrisme ? Et quelles sont ces trajectoires historiques auxquelles il donne corps, et en quoi seraient-elles irréductibles ? Pour l’expliquer, soulignons tout d’abord que l’eurocentrisme postule un dualisme entre l’Europe et le reste des peuples du monde : l’Europe incarnerait le progrès de l’humanité et la civilisation, tandis que le reste du monde incarnerait l’arriération. Cette distinction repose sur une certaine compréhension progressive de l’histoire et de son développement, qui se construirait par étapes selon une trajectoire linéaire inévitable allant de l’arriération au développement, dont l’Europe moderne et capitaliste serait le stade le plus avancé. [5] Ce développement de l’Europe s’expliquerait par des attributs propres à la culture européenne, une sorte de miracle qui, nous dit-on, n’aurait pu survenir dans aucune autre sphère culturelle. L’Europe incarnerait, à travers le progrès scientifique et technique, le triomphe de la raison sur l’obscurantisme et le dogmatisme qui caractérisent les « modes de vie traditionnels » ou « prémodernes » (le monde non-européen). Si l’Europe (et l’Europe seule) a pu effectuer ce bond qualitatif vers les Lumières, qui libère les forces productives et sépare l’économique du politique et la politique de la société civile (entraînant par là-même l’émergence de l’économie capitaliste et de la démocratie libérale), ce serait en raison des origines bien particulières de l’Europe, de son héritage - grec et chrétien - qui la démarque des barbares et la pousse invariablement à privilégier la raison et la liberté du sujet. Ce discours eurocentrique se décline en plusieurs variantes, plus ou moins populaires selon les périodes et l’importance accordée à l’héritage philosophique rationaliste (dont le Siècle des Lumières est l’expression ultime) ou bien aux racines chrétiennes ; des variantes qui se positionnent sur un éventail allant du matérialisme mécaniciste (qui associe le progrès à la raison instrumentale) à l’idéalisme providentialiste (qui l’associe à Dieu ou à la providence). Quoiqu’il en soit, l’Europe, propulsée au rang de protagoniste de l’histoire universelle, se retrouve soigneusement séparée de l’histoire des « autres », les peuples non-occidentaux, qui n’ont d’autre choix que d’imiter la trajectoire européenne (s’ils le peuvent) ou d’être condamnés à l’arriération et la barbarie.

Amin et al. [6] soutiennent que derrière ce discours se cache la construction d’un mythe, que l’on pourrait baptiser indifféremment « mythe de l’Europe » ou « mythe de la modernité ». Quoiqu’il en soit, l’idée renvoie à la construction d’une Europe mythologique, débarrassée des vases communicants qui relient inévitablement son histoire réelle à celle du reste du monde, et des processus sociaux violents, contradictoires et conflictuels qui caractérisent l’histoire mondiale. Ce mythe cache les conditions particulières de la production capitaliste (le discours du progrès anhistorique de la raison instrumentale/providentielle déplace le conflit social et l’exploitation), brouille la compréhension des origines historiques du capitalisme (en exacerbant les spécificités culturelles respectives de l’Europe et de ses homologues « non-occidentaux », donnant ainsi l’impression que la modernité est d’origine strictement européenne) et fait l’impasse sur la relation nécessaire entre les centres développés du capitalisme et ses périphéries arriérées (en niant le caractère mondialisé et interconnecté du système capitaliste, en persistant à imputer les inégalités entre nations à des causes exclusivement internes, et en réitérant au passage les préjugés sur les spécificités culturelles transhistoriques qui caractériseraient les divers peuples du monde). [7]

III

La réalité historique, c’est que ce qu’on appelle aujourd’hui l’« Europe », et son caractère pseudo-central dans l’histoire universelle, sont le fruit d’une histoire somme toute relativement récente. Nous l’avons dit, elle ne remonte pas au-delà du XVe siècle, avec la Renaissance. En réalité, l’Europe pré-Renaissance ne jouait qu’un rôle périphérique vis-à-vis du monde islamique, bien plus développé sur les plans économique et politique, et qui exerçait sur elle une influence culturelle et sociale presque aussi forte que celle de l’Europe, aujourd’hui, sur le reste du monde. Le mythe de l’ancêtre grec et de la Grèce antique comme berceau de l’Occident s’effondre lorsque l’on sait que les Grecs avaient conscience de leur immense dette culturelle envers les civilisations « orientales », comme la Phénicie, la Mésopotamie, la Perse et l’Égypte, et qu’ils estimaient appartenir à une sphère méditerranéenne où la distinction moderne entre « Occident » et « Orient » n’avait pas lieu d’être. [8] Sans compter que le monde islamique, qui a joué un rôle prépondérant dans la diffusion de la culture hellène chez les peuples européens, est tout autant l’héritier de la Grèce que ne l’est l’Occident chrétien. [9] Il convient aussi de rappeler les origines asiatiques du christianisme, et de souligner que la christianisation de l’Europe est un phénomène relativement tardif dans la diffusion de cette religion. Une analyse historique montre d’ailleurs que les éléments du christianisme les plus mis en avant par le discours eurocentrique (comme l’universalisme ou la prépondérance de l’être humain face à la création) sont tout aussi centraux dans d’autres religions, comme l’Islam ou le bouddhisme. [10] Dans le fond, il n’y a pas de raisons historiques de penser que les conditions sociales particulières qui ont débouché sur l’émergence du capitalisme et de la modernité ne pouvaient être réunies qu’en Europe. Mais ces conditions, justement, quelles sont-elles ?

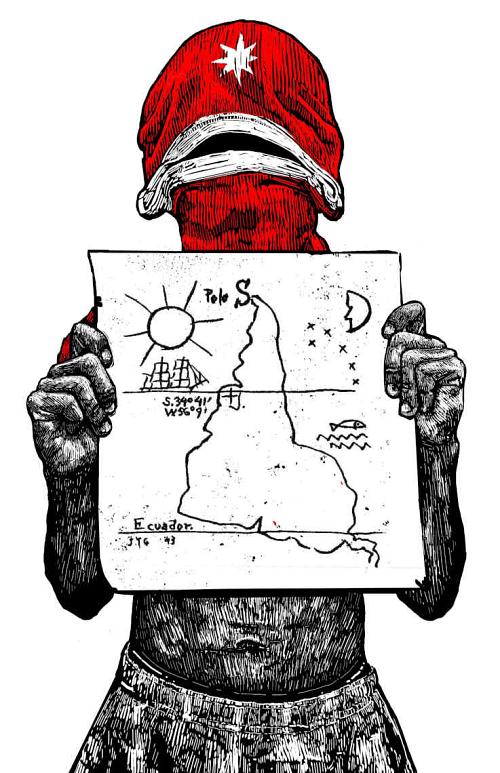

Quijano, Wallerstein et d’autres estiment que s’il fallait identifier un événement fondateur de la modernité, ce serait la conquête de l’Amérique. [11] Un événement né, en fin de compte, du besoin des monarchies européennes de rompre avec l’hégémonie islamique. [12] Le renforcement des États-nations européens, et l’interconnexion des régions du monde au sein d’un même marché mondial qui s’en est suivie, n’auraient pu avoir lieu sans la soumission des populations autochtones et la destruction de leurs civilisations. Cette origine violente de l’hégémonie européenne sur le monde a fait dire à Enrique Dussel que la genèse de la subjectivité moderne ne réside pas dans l’ego cogito (« je pense ») cartésien (l’individu dépassionné, capable de se séparer et de séparer ses croyances subjectives des objets du monde et de leurs propriétés, et qui par leur intermédiaire peut exercer un contrôle efficace sur la réalité) mais l’ego conquiro (« je conquiers »), soit l’individu rapace qui s’approprie avec violence ce qu’il revendique arbitrairement comme sien, né dans les flammes de la reconquête ibérique et porté à son paroxysme sanglant pendant la conquête des Amériques. [13]

Comme l’explique Amin, l’idéal de l’universalisme, défendu par tant de religions et de philosophies dans l’histoire de l’humanité, a fait un premier pas vers sa réalisation concrète avec l’émergence de l’économie mondiale capitaliste, qui incarne la promesse d’une humanité et d’une histoire unifiées. [14] Pourtant, cette promesse a été trahie dès le départ, car la logique même de l’économie capitaliste naissante (les conditions nécessaires à sa reproduction) implique l’inégalité. Le système capitaliste, que l’on associe aujourd’hui à la production industrielle et au travail salarié, implique surtout une division internationale du travail telle que les différentes régions du monde produisent dans l’objectif de faire du profit dans le cadre d’un marché mondial. Cette division internationale du travail est née au XVe siècle, et présuppose non seulement une inégalité entre propriétaires et producteurs au sein de chaque nation, mais aussi une inégalité entre nations, de sorte que les régions du monde conquises par les puissances européennes sont reléguées au rang de périphéries vouées à la production de matières premières à travers des systèmes de surexploitation, où le capitalisme cohabite avec des formes oppressives de travail servile. [15] L’émergence d’États-nations fortement bureaucratisés, dédiés à l’administration de l’économie et des populations, l’homogénéisation de la langue et de la culture à l’échelle d’un État et la constitution d’armées professionnelles allaient donner l’ascendant aux diverses puissances européennes rivales, qui allaient pouvoir fausser le marché international au profit de leurs classes capitalistes respectives. Lorsque l’Angleterre s’impose comme la grande puissance européenne, entre les XVIIe et XVIIIe siècles, la périphérie coloniale n’est plus qu’un vaste réservoir de terres, de ressources naturelles et de main-d’œuvre surexploitée ; la domination des populations autochtones, dont les formes d’organisation politique et socio-économique ont été détruites par les conquérants (tout comme celles des Africain·es arraché·es à leur continent et réduit·es en esclavage), est justifiée par leur « non-européanité », leur infériorité culturelle et, en fin de compte, par l’émergence du racisme scientifique, biologique. On constate donc que le « miracle européen » et le « triomphe de la raison » impliquent dès le départ une relation particulièrement violente avec le monde non-européen.

De la même façon, l’« infériorité » de la périphérie coloniale (son « arriération ») apparaît, paradoxalement, comme une forme particulière de développement moderne. Tandis que le centre capitaliste récolte les bénéfices de la division internationale du travail moderne, l’Amérique latine d’abord, puis l’Asie et l’Afrique, récoltent le sous-développement, sorte de développement moderne dégénéré, forcément conditionné aux intérêts politiques et économiques des puissances d’Europe (et, plus tard, des États-Unis). [16] Dans un premier temps, à l’époque coloniale, cette situation s’est enracinée avec la soumission politique non dissimulée des pays périphériques ; et pendant, puis après, leur émancipation politique, avec leur dépendance économique, en obligeant leurs États à accepter des conditions de développement favorables aux pays du centre si ceux de la périphérie veulent avoir accès aux capitaux (infrastructures, moyens scientifiques et techniques) nécessaires pour « se moderniser » et s’élever dans la hiérarchie mondiale. L’Occident « développé » se permet ainsi de brandir l’économie de marché capitaliste et la démocratie libérale comme le seul chemin vers le progrès ; les peuples qui rejettent cette formule ne font que confirmer leur barbarie. L’universalisme européen apparaît alors comme une homogénéisation, pourtant irréalisable puisque la reproduction du système capitaliste passe nécessairement par l’opposition entre centre et périphérie.

IV

Avec Amin, nous affirmons donc que le discours eurocentrique ne parvient à s’imposer que lorsque les États européens (et les États-Unis en tant qu’héritier principal de l’européanité) prennent conscience qu’ils peuvent imposer au reste du monde leur hégémonie grâce à leur puissance économique et militaire. La nouvelle organisation capitaliste du monde n’est pas une alternative offerte aux pays de la périphérie coloniale : elle est d’abord imposée en ayant recours à la force ou à sa menace, puis en renforçant le capitalisme à travers la dépendance. Étant donné que les travailleur·ses ne peuvent survivre dans le système capitaliste sans les moyens de production qui leur permettent de travailler (lorsque les moyens de production sont la propriété privée du capitaliste), la nation périphérique assujettie à la production capitaliste ne peut plus se développer sans les capitaux des pays du centre. Les conditions de son développement lui seront donc imposées de l’extérieur ; quant à savoir si ces conditions sont les mieux adaptées à sa situation, la question n’est même pas posée. Bien entendu, la complicité des classes dominantes de la périphérie avec les capitalistes du centre contribue de manière essentielle à l’asservissement des nations périphériques. Le Bolivien René Zavaleta les avait ainsi taxées, en son temps, de « classes antinationales ».

Le paradigme eurocentrique maquille ce qui est en réalité une lutte des classes à l’échelle internationale. Comme l’explique si bien le philosophe Domenico Losurdo, c’est lorsqu’il se détache du biais eurocentrique de certains de ses représentants contemporains et comprend la lutte des classes exposée par Marx et Engels comme une théorie générale du conflit social que le marxisme est le plus lucide et pertinent. C’est-à-dire, lorsqu’au lieu de chercher à expliquer les fractures sociales à partir d’invariants culturels ou de hiérarchies naturelles, il fait le lien entre les nombreuses relations d’exploitation, de domination et de conflit qui traversent l’histoire et les arrangements économiques et institutionnels concrets des sociétés concrètes. [17] La lutte des ouvrier·es industriel·les contre leur patron est une expression de la lutte des classes, tout comme la lutte des peuples autochtones qui défendent leur territoire, le combat d’une femme contre l’ordre patriarcal qui la brutalise et minimise sa capacité à agir, ou la lutte d’une nation périphérique qui cherche à défendre sa souveraineté face aux ingérences du « monde libre ». Tout conflit opposant des classes, des secteurs ou des groupes sociaux est une expression de la lutte des classes dans le cadre du système capitaliste ; l’oublier, c’est brouiller notre compréhension de ce système comme un tout. Pour des raisons de place, et pour rester dans le cadre qui m’a été donné, je me suis limité à une poignée de ces luttes. J’espère néanmoins avoir montré pourquoi une critique complète de l’ordre social capitaliste passe par la bonne compréhension du problème que pose l’eurocentrisme.