Depuis 2009, la loi française prévoit une « obligation d’activités » pour les personnes incarcérées. Le Conseil de l’Europe, dont l’objectif principal est la défense des droits de l’Homme, recommandait au gouvernement français, en avril 2017, que « tous les détenus puissent passer une partie raisonnable de la journée hors de leur cellule occupés à des activités motivantes » (rapport du comité anti-torture). Bien que le temps dédié en prison aux activités socio-culturelles reste, aujourd’hui encore, minime, le rôle joué par l’éducation populaire auprès des personnes détenues est donc essentiel (sans que cela ne vienne, pour autant, légitimer un système carcéral fortement critiquable).

Si l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale est une « démarche sociale et politique dont la finalité est de favoriser la contribution individuelle et collective à la construction d’un monde juste, solidaire et durable », si elle « implique une vision émancipatrice : celle de l’éducation populaire » (charte Educasol), alors il faut s’interroger sur les modalités et principes d’intervention dans un lieu, contraint, dont la règle essentielle est la limitation de l’espace d’expression et d’action. Quelles techniques d’animation pour rendre actrices les personnes détenues ? Quelle posture de l’animateur-trice pour que se produise l’échange réciproque de savoirs ? Comment faciliter la co-construction et la co-animation ?

Télécharger la lettre au format PDF

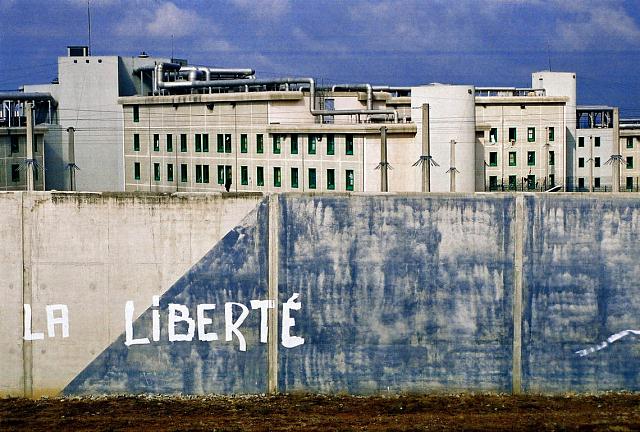

Lettre n° 22 - janvier 2018 - animer en prison, quels enjeux ?