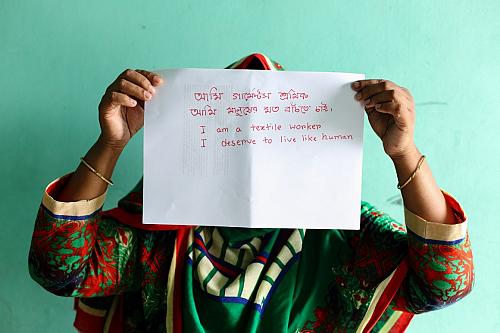

Photo du 20 juin 2019 à Dhaka (Bangladesh). Crédits photographique : Fabeha Monir/ActionAid

Les firmes multinationales de l’industrie textile sont-elles devenues vertueuses ?

Les firmes multinationales ayant finalement accepté de participer aux programmes de sécurisation des usines textiles au Bangladesh, en signant l’Accord ou l’Alliance, sont-elles vertueuses par nature, et se sentent-elles des responsabilités vis-à-vis de leurs sous-traitants directs ou indirects ?

Au cours de la décennie qui avait précédé la catastrophe du Rana Plaza, bien des accidents mortels très graves avaient déjà eu lieu, mettant en évidence les manquements les plus élémentaires à la sécurité. Sollicitées, les entreprises multinationales ont fait la sourde oreille, ont tergiversé. On a vu précédemment comment, par exemple en 2012, la centrale d’achat américaine Gap avait refusé de continuer les discussions sur le plan de la mise en sécurité des usines en commun avec d’autres distributeurs et les syndicats, préférant donner le change en lançant une initiative parallèle, ni indépendante, ni contraignante, ni transparente [1].

On l’a vu aussi, juste après le Rana Plaza, des grands groupes textiles ont nié toute responsabilité dans ce qui s’était passé, malgré les étiquettes ou les documents retrouvés dans les ruines, arguant, au mieux, que leurs sous-traitants avaient eux-mêmes sous-traité à leur insu, auprès d’entreprises situées dans le Rana Plaza. Elles ont fait mine d’ignorer cette sous-traitance indirecte alors même qu’elles ne pouvaient en ignorer la nécessité, étant donné la pression qu’elles exerçaient auprès de leurs fournisseurs en termes de quantité, de délai et de prix. Par ailleurs, plus de six ans plus tard, à l’arrêt de l’Alliance, les entreprises signataires de cette dernière se sont désengagées de leurs responsabilités.

Il faut également relever que l’Accord et l’Alliance portaient sur la sécurité des usines et des travailleur·ses, mais n’abordaient pas les autres conditions de travail, comme les horaires de travail excessifs ou la question des salaires, ni les questions environnementales. A-t-on vu les firmes multinationales s’en inquiéter ?

La catastrophe a attiré l’attention sur la fabrication des vêtements. Mais la filière textile au Bangladesh comporte en amont un secteur où les conditions de vie et de salaires sont misérables. Il s’agit des filatures. A-t-on vu les entreprises internationales, instruites par leurs erreurs faire des investigations dans ce domaine ? Un numéro de l’émission de France 2, Cash investigation, diffusé en 2017 [2] montre comment les travailleur·ses y vivent dans des conditions qui s’apparentent au travail forcé. Obtenant la parole lors d’une assemblée d’actionnaires de Carrefour, les journalistes sont copieusement conspués par des actionnaires surtout soucieux des risques que ces révélations peuvent faire courir aux profits de leurs entreprises.

De plus, des situations comparables se rencontraient dans l’industrie textile dans des pays voisins du Bangladesh, que ce soit en Inde, au Pakistan ou au Cambodge. Pourtant, les multinationales du textile n’ont pas cherché à établir dans ces pays des équivalents de l’Accord bangladais.

Le comportement des groupes textiles vis-à-vis de leurs fournisseurs lors de la crise du Covid-19 est révélateur.

Des entreprises ont prétexté des difficultés financières (réelles ou non), après la chute de leurs ventes pour reporter des commandes passées auprès de leurs fournisseurs ou ont demandé des réductions de prix, voire annulé des commandes de vêtements, même déjà produites, mettant en grandes difficultés les fabricants concernés. Pourtant, souvent, ces mêmes entreprises donneuses d’ordres ont pu dégager en fin d’exercice des dividendes pour leurs actionnaires.

Par contraste, certains grands groupes ont payé les commandes passées et se sont assurés de la survie de leurs fournisseurs, affichant leur volonté de maintenir leurs filières d’approvisionnement pour l’après-crise. Ils ont parfois été poussés par la publicité négative générée par les associations militantes qui nommaient les entreprises qui annulaient leurs commandes ou retardaient les payements.

Dans les faits, le paiement des travailleur·ses n’a pas toujours été garanti et beaucoup ont été licencié·es sans indemnité. Une grande enquête d’ActionAid France, « Victimes de la mode » [3], montre les conséquences de la crise pour les personnes qui produisent nos vêtements au Bangladesh et au Cambodge.

Il semble donc que seule l’émotion suscitée par la catastrophe auprès de l’opinion publique internationale ait incité les entreprises internationales à signer l’Accord ou l’Alliance. Certaines n’ont signé qu’après que des campagnes d’ONG, relayant cette émotion, les eurent ciblées.

D’ailleurs, ces entreprises n’ont pas remis en cause les conditions d’une production effrénée. Au contraire, on constate que celle-ci s’intensifie sous l’effet de ce qu’on appelle la Fast Fashion, qui se caractérise par le renouvellement très rapide des vêtements proposés à la vente, plusieurs fois par saison, poussant le·la consommateur·rice à des achats fréquents. Ainsi les États-uniens renouvellent leur garde-robe cinq fois plus aujourd’hui qu’en 1980 [4]. On a vu aussi que certaines multinationales ont cherché des conditions moins contraignantes en s’installant dans des pays moins exigeants comme l’Éthiopie [5].

L’insuffisance du rôle des consommateur·rices et difficultés pour le·la consommateur·rice seul·e face aux multinationales.

À de nombreux égards, le travail de plaidoyer des ONG est efficace si elles peuvent s’appuyer sur une prise de conscience du grand public, qu’elles contribuent à éveiller en révélant des scandales humains. Cela fait réagir les firmes multinationales. Mais est-ce de façon durable ? Peut-on se fier au seul comportement vertueux de ces sociétés ? Ou celles-ci ne suivent-elles pas seulement les attitudes des consommateur·rices, attitudes qu’elles façonnent d’ailleurs en partie par la publicité ? Une entreprise prenant isolément des mesures positives peut d’ailleurs arguer, de bonne ou de mauvaise foi, qu’elle prend un risque en s’imposant des contraintes que n’ont pas ses concurrents.

On voit l’importance de l’attitude des consommateur·rices. Or celle-ci est volatile. On note, certes, une évolution positive d’une partie des consommateur·rices, une sensibilité plus grande aux conditions de fabrication des produits qu’ils et elles achètent [6]. Prenant en compte cette évolution d’une partie de leur clientèle potentielle et pour l’attirer ou la conserver, certaines entreprises font mine, sincèrement ou non, d’adopter des pratiques vertueuses dans leur approvisionnement, qu’elles formalisent dans des chartes internes et quelles mettent en avant. Mais qui va contrôler si elles respectent leurs engagements ? Individuellement, le·la consommateur·rice ne le peut pas. Si le·la consommateur·rice a un grand pouvoir par son comportement, il ou elle ne peut seul·e évidemment suivre l’actualité, ni faire le travail d’enquêtes et de suivi nécessitant des moyens financiers, du temps de travail et des compétences multiples. Seules les ONG, ou des journalistes indépendants, s’appuyant, si besoin, sur les syndicats, peuvent faire ce travail.

La mobilisation de l’opinion publique via les ONG peut être efficace mais reste insuffisante sans le soutien d’une loi

Comme nous l’avons vu précédemment, de façon générale, la principale pression exercée par les ONG sur les entreprises porte sur la bonne réputation que celles-ci s’efforcent de conserver auprès du public [7]. C’est un levier puissant, mais encore faut-il que les ONG qui dénoncent des abus de la part de certaines entreprises soient suffisamment soutenues par le public. Les ONG font un travail de longue haleine pour toucher un public suffisamment large afin de disposer d’un poids significatif.

De plus, une entreprise mise en cause peut effectuer un retrait stratégique pour donner le change auprès du grand public, en communiquant, dans un premier temps, sur ses actions correctives, puis elle peut, quelques mois voire quelques années plus tard, revenir discrètement sur ses engagements [8]. Certes les ONG impliquées parviennent à être informées des évolutions, et parfois des retours en arrière, et à mobiliser leurs militant·es. Il leur est plus difficile, cependant, d’informer le grand public de ces différents revirements en temps réel. Pouvoir faire appel à la loi pour des manquements précis plutôt qu’au grand public serait plus efficace.

Par ailleurs, quand, dans un secteur économique donné, des progrès significatifs et persistants ont pu être obtenus de la part de certains acteurs, l’arrivée d’un nouvel acteur moins scrupuleux peut remettre en cause les avancées obtenues. Le secteur de la banane est significatif à cet égard. Des actions menées au milieu des années 2000 contre des multinationales fruitières, comme Dole, pour les respects des droits humains et du droit syndical, ont fini par produire leurs effets [9], mais l’arrivée d’un autre acteur, Fyffes, qui devient en 2014, en s’associant avec Chiquita [10], le numéro 1 mondial de la banane, peu respectueux des droits syndicaux et des conditions de travail, a largement modifié le contexte dans la filière [11].